Standardsprache : Bei der (deutschen) Standardsprache handelt es sich um ein Phänomen der deutschen Sprache, das sowohl im Schriftlichen (schriftlicher Standard) als auch im Mündlichen (mündlicher Standard) auftritt; von Standard bzw. Standardisierung ist deshalb die Rede, weil die (mündliche wie schriftliche) Standardsprache der Normierung unterliegt. Normierende Instanz für die mündliche Standardsprache ist das „Aussprachewörterbuch“ des DudenDuden; daneben existiert bis heute die von dem deutschen Germanisten Theodor SiebsSiebs, Theodor um 1900 entwickelte „Bühnenaussprache“ als normierende Instanz.1 Beide Standard-Lautvarianten wurden bzw. werden – trotz einiger Unterschiede – auf der Basis norddeutscher Dialekte entwickelt. Der Duden nimmt für sich allerdings in Anspruch, „der Sprechwirklichkeit“ näher zu kommen als die „Bühnenaussprache“, da diese „ideale Norm“ nur noch im Kunstgesang üblich sei.2 Wie Werner KönigKönig, Werner für den mündlichen Standard nachgewiesen hat, meint der Duden mit „der Sprechwirklichkeit“ die Aussprache im norddeutschen Raum.3 Das zeigt zum einen, dass hinter seinen Entscheidungen Sprachwissenschaftler stehen, die ihre Entscheidungen nicht auf der Basis empirischer Untersuchungen, sondern eigener Normurteile fällen; zum anderen macht es deutlich, dass auch die Entscheidungen eines Wörterbuchs – so unumstößlich sie erscheinen mögen – auf einer schwankenden, veränderlichen Basis stehen („Was ist die Sprechwirklichkeit im norddeutschen Raum?“).4 Der im kulturellen Gedächtnis der deutschsprachigen, insbesondere der bundesrepublikanischen Bevölkerung tief verwurzelte Nexus „Norddeutsch gleich Standardsprache“ hat in diesen richtungweisenden Entscheidungen seinen Ursprung, obwohl – das sei hier ausdrücklich betont – die einzelnen deutschen Aussprachevarianten bzw. Dialekte aus sprachwissenschaftlicher Perspektive prinzipiell gleichwertig sind.5 Ein „Primat der Standardsprache“ (vgl. Kap. 2), wie es in Helmut HennesHenne, Helmut Konzept der inneren MehrsprachigkeitMehrsprachigkeitinnere des Deutschen zum Ausdruck kommt, lässt sich jedenfalls nicht aus der konkreten Sprachwirklichkeit ableiten, sondern allenfalls normativ begründen. Den geografisch neutralen mündlichen Standard gibt es nach Königs Untersuchungen im Grunde lediglich bei den Nachrichtensprecherinnen und Nachrichtensprechern in Radio und Fernsehen in mehr oder weniger „reiner“ Form.6 Normierende Instanz für den schriftlichen Standard sind ebenfalls die deutschen Wörterbücher, allen voran der Duden und das Wörterbuch von WahrigWahrig. Dabei gilt es zu bedenken, dass es nicht nur zwischen den einzelnen Wörterbüchern, also mit Blick auf die Frage, was der schriftliche Standard sei, z. T. erhebliche Diskrepanzen gibt.7 Neben dem deutschen Deutsch sind darüber hinaus weitere nationale Standardvarietäten zu unterscheiden, nämlich das „österreichische Deutsch“ und das „schweizerische Deutsch“.8

Dialekt: Zu den dialektalen Phänomenen gehören die verschiedenen regionalen Varianten der deutschen Sprache. Dies gilt sowohl für das Schriftliche als auch für das Mündliche, wobei jedoch ein wesentlicher Unterschied besteht: Während die (regionale) Variation im Schriftlichen – ungeachtet aller Normierungsbestrebungen von DudenDuden und WahrigWahrig – im Bereich Wortschatz bzw. Lexik auftritt, differieren die mündlichen Variationen der deutschen Sprache auf sämtlichen linguistischen Ebenen (Lexikon, Morphologie, Phonologie usw.). Dabei ist, wenn von Dialekt die Rede ist, im süddeutschen Raum grundsätzlich von einer gleitenden Skala auszugehen: Sie reicht von „stark ausgeprägt“, wie in bestimmten ländlichen Kontexten durchaus heute noch üblich und vor allem in früheren Jahrhunderten der Normalfall, bis hin zu „schwach ausgeprägt“, d. h. nahe am mündlichen Standard und lediglich dialektal bzw. regional gefärbt.

UmgangsspracheUmgangssprache: Im Unterschied zu den beiden Begriffen „Standardsprache“ und „Dialekt“ bezieht sich der Begriff „Umgangssprache“ ausschließlich auf den Bereich des konzeptionell Mündlichen, also den Bereich der gesprochenen Sprache. Dabei ist zunächst einmal festzuhalten, dass es „die“ Umgangssprache nicht gibt;9 vielmehr existieren zahlreiche Varianten der Umgangssprache nebeneinander, wobei Dialektgrenzen überschritten werden und die Grenzen zwischen diesen Varianten fließend sind. Ihr Hauptkennzeichen besteht darin, dass sie einerseits mehr oder weniger stark dialektal gefärbt und andererseits – zum Zwecke überregionaler Verständigung – am (mündlichen) Standard orientiert sind. Deshalb kann bei regionalen Varianten, die dem (mündlichen) Standard sehr nahe stehen, auch von „Standardvarianten“ gesprochen werden.10 Die Verwendung der Umgangssprache wird somit von der impliziten Annahme getragen, dialektales Sprechen sei per se eine Verständigungsbarriere und müsste deshalb durch die (mehr oder weniger starke) Ausrichtung am (mündlichen) Standard verbessert werden.

3. Herkunft und Gliederung der deutschen Dialekte und der Standardsprache

3.1 Herkunft und Gliederung der Dialekte

3.1.1 Die Herkunft der Dialekte

Wer in der Öffentlichkeit Dialekt spricht, wird immer wieder mit dem Vorwurf konfrontiert, kein richtiges Hochdeutsch zu sprechen. Allerdings machen es sich diese Gegner der Dialekte zu einfach, denn im deutschen Sprachraum ist die Situation komplizierter, als mancher glaubt. Zunächst muss festgehalten werden, dass die Dialekte gar kein falsches Hochdeutsch sein können, weil sie nicht vom Hochdeutschen, also der Standardsprache, abstammen. Um die Herkunft der Dialekte zu klären, müssen wir einen Blick auf die deutsche Sprachgeschichte werfen.

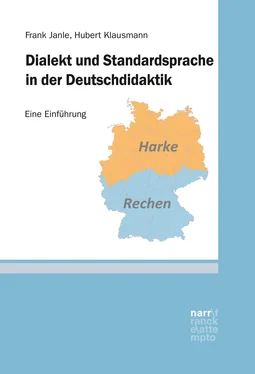

Die deutsche Sprache gehört zur Familie der germanischen Sprachen, die ihrerseits zur Großfamilie der indogermanischen Sprachen gehört. Entscheidend für die Abtrennung des Deutschen von den übrigen germanischen Sprachen wie Dänisch, Holländisch, Schwedisch, Englisch usw. war eine Lautveränderung, die sogenannte Zweite LautverschiebungZweite Lautverschiebung, bei der zwischen dem 5./6. und 8./9. Jahrhundert n. Chr. unter anderem die Laute p, t, k zu pf/ff, ts/ss und ch/kch verändert wurden. Da eine solche Veränderung in Hunderten von Wörtern auftritt, verändert sie das Gesicht einer Sprache massiv. Ein Vergleich von deutschen und englischen Wörtern macht den Unterschied sofort deutlich. Es stehen sich dann beispielsweise gegenüber: englisch water – deutsch Wasser , englisch apple – deutsch Apfel . Diese Zweite LautverschiebungZweite Lautverschiebung wird traditionell in der Dialektforschung auch als Kriterium für die Einteilung der deutschen Dialekte verwendet. Entsprechend der Teilnahme an dieser Lautverschiebung werden die deutschen Dialekte in drei Gebiete eingeteilt (Abb. 1):

(a) das niederdeutscheNiederdeutsch Gebiet: Hier wurde wie in den übrigen germanischen Sprachen diese Lautverschiebung überhaupt nicht durchgeführt, so dass man zum Beispiel im Niederdeutschen heute noch ik für „ich“, maken für „machen“, Dorp für „Dorf“, Appel für „Apfel“ und Pund für „Pfund“ sagt.

(b) das mitteldeutscheMitteldeutsch Gebiet: Diesen Raum kann man als Übergangsgebiet bezeichnen. Zwar hat man hier an der Zweiten LautverschiebungZweite Lautverschiebung teilgenommen, doch wurden nicht alle Konsonanten verändert: So sagt man im Kölner Raum zum Beispiel ich , aber dat und Pund , während man im Süden des deutschsprachigen Raums das und Pfund spricht. Die Besonderheit im östlichen Teil des Mitteldeutschen besteht dagegen in der Aussprache von Pfund als Fund . Appel bleibt aber auch hier unverändert.

Читать дальше