(c) das oberdeutscheOberdeutsch Gebiet: In diesem Raum wurde die Zweite LautverschiebungZweite Lautverschiebung bis auf k - im Anlaut komplett durchgeführt. Die Verschiebung von k - zu kch - und Ch - fand nur im südlichen Teil des BairischenBairisch und AlemannischenAlemannisch statt, wo man die Aussprachen Kchind/Chind für Kind noch heute hören kann.

Abb. 1:

Abb. 1:

Die räumliche Gliederung der deutschen Dialekte nach der Zweiten Lautverschiebung.

Die Sprachstufe, in der diese Veränderungen zum ersten Mal auftreten, nennt man „Althochdeutsch“. Hierbei ist „hochdeutsch“ ein geografischer Begriff, der – vom Meer aus gesehen – den Gegensatz zum NiederdeutschenNiederdeutsch („Plattdeutschen“) deutlich machen soll. Dieses „Althochdeutsch“ hat sich ebenfalls über die Jahrhunderte in seiner lautlichen und grammatikalischen Struktur verändert, so dass man spätestens für das 12. Jahrhundert von „Mittelhochdeutsch“ spricht. Die Dialekte des hochdeutschen Raumes, also die mitteldeutschenMitteldeutsch und oberdeutschenOberdeutsch Dialekte, bilden dann die natürliche Fortsetzung dieser mittelhochdeutschen Sprache.

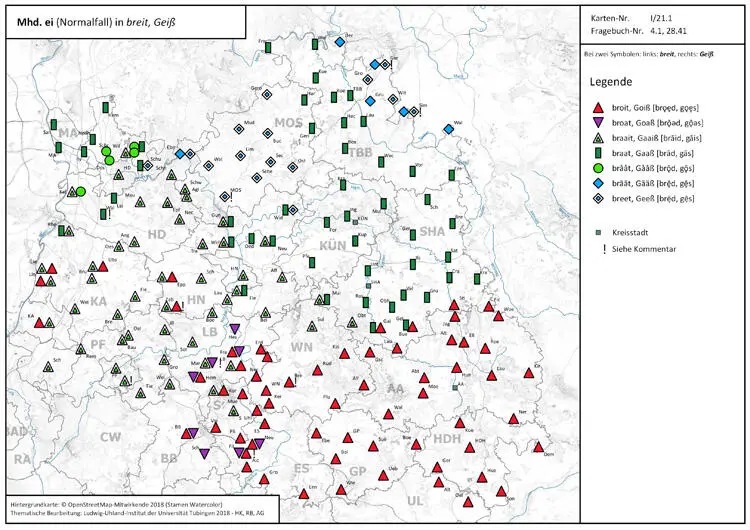

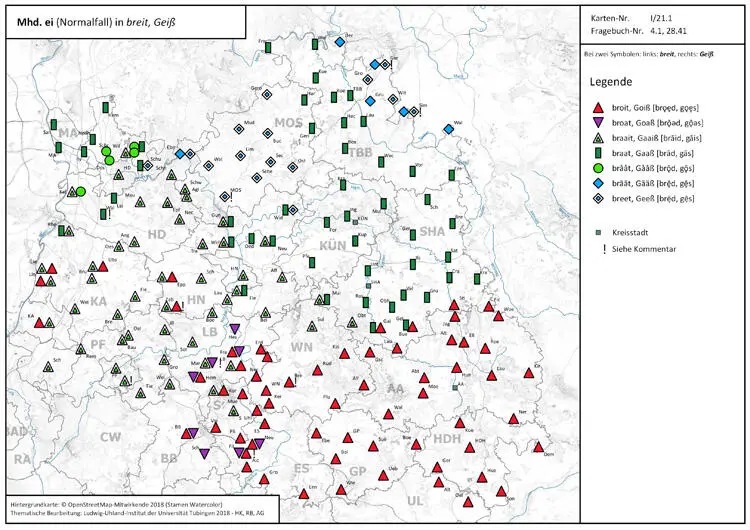

Da sich, wie wir gesehen haben, die Dialekte aus dem Mittelhochdeutschen ableiten lassen, ist es auch nicht möglich, Dialekte nachzumachen, indem man sie von der standarddeutschen Lautung ableitet. Wer also in einem Ort Wörter wie „breit“ und „Geiß“ als broit und Goiß hört und glaubt, dass er nur die standarddeutsche Lautung - ai - durch - oi - ersetzen muss, um den Ortsdialekt zu sprechen, würde dann mit Lautungen wie Zoit „Zeit“ und woiß „weiß“ falsch liegen, da diese beiden Wörter in mittelhochdeutscher Zeit mit einem langen i -Laut gesprochen wurden, geschrieben - î - (mhd. zît „Zeit“, mhd. wîʒ „weiß“), während die Wörter „breit“ und „Geiß“ einen Diphthong - ei - besaßen (mhd. breit „breit“, mhd. geiʒ „Geiß“). Tabelle 1 zeigt dies nochmals für verschiedene Dialekte, wobei es sich beim FränkischenFränkisch um den ostfränkischen, beim SchwäbischenSchwäbisch um den ostschwäbischen Dialekt handelt. Im Standard werden alle vier Wörter mit - ai - gesprochen!

| Mhd. |

Bairisch |

Fränkisch |

Alemannisch |

Schwäbisch |

Standard |

| zît |

Zait |

Zait |

Ziit |

Zeit |

Ais |

| wîß |

waiß |

waiß |

wiiß |

weiß |

waiß |

| breit |

broat |

braat |

brait |

broit |

brait |

| geiʒ |

Goaß |

Gaaß |

Gaiß |

Goiß |

Gaiß |

Tab. 1: Die Herleitung der Dialekte aus dem Mittelhochdeutschen

Im Gegensatz zum Germanischen, wofür wir praktisch keine Texte haben, ist die mittelhochdeutsche Sprache gut überliefert. Die großen Dichter des Mittelalters wie Walther von der Vogelweide und Wolfram von Eschenbach haben in dieser Sprache ihre Werke geschrieben. Darüber hinaus liegt uns das Mittelhochdeutsche auch in zahlreichen Urkunden vor. Die Aufspaltung dieser ursprünglich relativ einheitlichen Sprache in die heutigen Großdialekte Bairisch (man schreibt den Dialekt mit einem -i-, das Land Bayern dagegen mit -y-), AlemannischAlemannisch und FränkischFränkisch ist erst nach dem Mittelalter erfolgt. Um nun die Entwicklung der einzelnen Dialekte zu beschreiben, fragt sich die Mundartforschung, was aus den einzelnen mittelalterlichen Lauten in den jeweiligen Dialekten geworden ist: Was wurde zum Beispiel aus einem mittelhochdeutschen langen u- Laut, den man damals als û notierte, in einem Wort wie hûs „Haus“? Man stellt dann fest: Im Alemannischen ist dieses û als langer u -Laut erhalten geblieben und man sagt dort auch heute noch Huus wie im Mittelalter, während dieses û im SchwäbischenSchwäbisch zu einem - ou - wurde, so dass man dort Hous sagt. Im FränkischenFränkisch und BairischenBairisch ist dieses û dagegen zu einem au geworden. Man sagt wie im Standarddeutschen Haus . Und was wurde aus einem mittelhochdeutschen ei in einem Wort wie breit im Dialekt des Ortes A, was im Ort B? In manchen Gebieten, so etwa im Ostschwäbischen, wurde dieses - ei - zu einem - oi -, so dass man das Wort jetzt als broit ausspricht, in anderen Gegenden wie etwa dem Westschwäbischen oder dem Bairischen, wurde es zu - oa -, so dass man dort broat sagt.

Abb. 2:

Abb. 2:

Beispiel für eine Sprachatlaskarte, hier aus dem „Sprachatlas von Nord Baden-Württemberg“, Band 2, Karte I, 21.1.

Wenn man alle Laute nach diesem Verfahren durcharbeitet, erhält man das sprachliche Profil eines Ortes und kann für diesen eine Lautlehre erstellen. Dasselbe gilt auch für andere Teilbereiche wie die Grammatik, so dass am Schluss eine umfangreiche Beschreibung einer Ortsmundart entsteht.

Für die Einteilung von Sprachlandschaften nimmt man immer lautliche Veränderungen als Ausgangspunkt, weil sie – wie oben erwähnt – stets in mehreren Wörtern auftreten. Wer für breit heute broit sagt, sagt auch hoiß für heiß , Goiß für Geiß, Loitere für Leiter usw. Dagegen betreffen Unterschiede im Wortschatz in der Regel immer nur ein Wort. Wenn zwei Ortschaften für ein und dieselbe Sache zwei verschiedene Benennungen haben, so muss dies bei der nächsten Sache nicht auch so sein. Es gibt allerdings auch den Fall, dass dort, wo sich besonders viele lautliche Gegensätze gegenüberstehen, auch Unterschiede im Wortschatz festzuhalten sind. Wir werden bei der Beschreibung von Dialektgrenzen solche Sprachgrenzen mit Laut- und Wortgegensätzen noch kennenlernen.

3.1.2 Die Gliederung der Dialekte

Es wurde bereits erwähnt, dass sich die oberdeutschenOberdeutsch Dialekte (AlemannischAlemannisch, Bairisch, FränkischFränkisch) durch die gemeinsame Teilnahme an der Zweiten LautverschiebungZweite Lautverschiebung von den anderen Dialekten absetzten. Bereits für die mittelhochdeutsche Zeit kann man allerdings erste Unterschiede zwischen diesen drei Großdialekten erkennen. Da sich Sprache in Raum und Zeit prinzipiell ändert, musste die unterschiedliche Besiedlung der germanischen Personengruppen zu einer Differenzierung führen, die sich in der frühen Neuzeit durch die Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Verkehrslinien und Territorien noch verstärkte. Zu den wichtigsten lautlichen Neuerungen dieser Zeit gehört die im vorangegangenen Kapitel schon angesprochene sogenannte neuhochdeutsche Diphthongierung der mittelhochdeutschen Langvokale î , û und iu (als langes - ü - ausgesprochen!) in Wörtern wie mhd. zît „Zeit“, hûs „Haus“ und hiuser „Häuser“ zu einem Diphthong - ei -, - au - und - äu -, wobei diese Diphthonge im SchwäbischenSchwäbisch als Zeit (mit einem richtigen ei -Laut, nicht ai !), Hous (nicht mit - au -!) und Heiser (wieder mit - ei -!) zu sprechen sind. Durch diese lautliche Besonderheit spaltet sich das SchwäbischeSchwäbisch sowohl von den übrigen alemannischen Dialekten als auch vom FränkischenFränkisch und BairischenBairisch ab, wo man diese Diphthonge wie in der späteren Standardsprache als Zait und Haus spricht. Häuser ist ein Sonderfall, da hier das Wort in manche Gegenden auch entrundet als Haiser gesprochen wird.

Читать дальше

Abb. 1:

Abb. 1: Abb. 2:

Abb. 2: