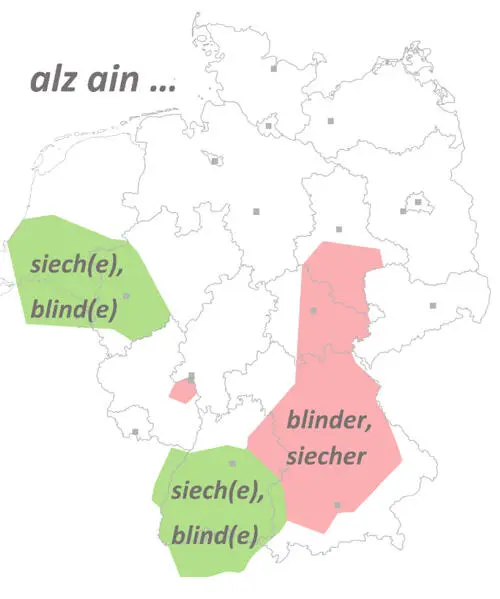

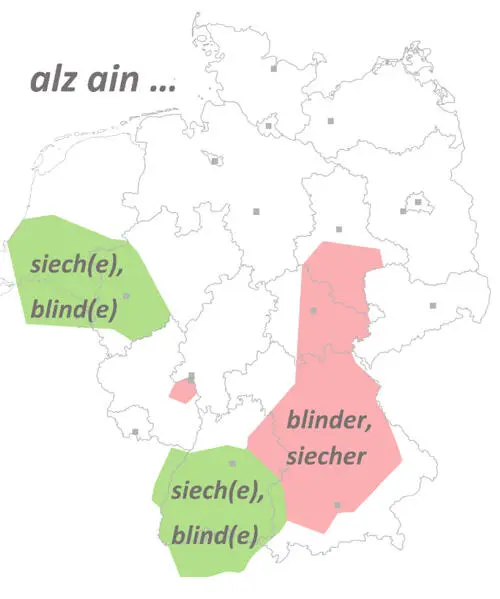

Die Karte minne-liebe/leve (Abb. 3) sowie die Abb. 4 sind ein schönes Beispiel dafür, wie sich die ostmitteldeutscheOstmitteldeutsch-ostoberdeutsche Variante sowohl im Wortschatz als auch bei grammatischen Formen ( als ein blinder, als ein siecher ) durchgesetzt hat.

Halten wir für die zweite Phase zusammenfassend fest: LuthersLuther, Martin Einfluss auf die Entstehung der deutschen Schriftsprache besteht vor allem darin, dass er eine bereits vorhandene südostdeutsche (= südoberdeutsche) Einheitlichkeit ausgenutzt und verbreitet hat. Wenn das OstmitteldeutscheOstmitteldeutsch zu seiner Zeit gegenüber dem Südostdeutschen noch eine Abweichung zeigte, so entschied sich Luther nach anfänglichem Zögern schließlich für die südostdeutsche Variante und verhalf dieser damit zu einem enorm angewachsenen Geltungsareal, das für den weiteren Konkurrenzkampf gegen die anderen deutschen Varianten entscheidend werden konnte. Im weiteren Verlauf der Sprachgeschichte haben sich dann auch die anderen Regionen immer wieder einmal durchsetzen können, so dass BeschBesch, Werner abschließend festhält: „Unsere nhd. Schriftsprache ist demnach nicht das Werk einer von Anfang an dafür prädestinierten Landschaft, sondern in der Grundlegung eine ostmitteldeutsche-ostoberdeutsche Allianz, in der weiteren Entwicklung eine Angelegenheit fast aller bedeutenden Sprachlandschaften.“9

Für die Phase der Standardsprache sind verschiedene Faktoren von Bedeutung. Parallel zu den Bemühungen LuthersLuther, Martin und der Drucker, die Varianten zu reduzieren, um zu einer Einheitlichkeit zu gelangen, die einen größeren Absatz und eine umfangreichere Leserschaft verspricht, kommt es zu den ersten Grammatiken der deutschen Sprache. Waren es anfangs noch mehr oder weniger lediglich Anleitungen zum Lesenlernen, so erscheint 1648 mit Justus Georg SchottelsSchottel, Justis Georg „Ausführliche Arbeit von der Teutschen Haubt Sprache“ die erste richtige Grammatik. Für das 18. Jahrhundert sind dann die Grammatiken von GottschedGottsched, Johann Christoph und AdelungAdelung, Johann Christoph die Vorbilder. Auch die großen Schriftsteller beriefen sich auf sie und diese wurden damit normativ. Die Grammatiker versuchten, das Phänomen Sprache genauso zu beschreiben wie dies die Naturwissenschaftler mit den Phänomenen der Natur taten. Sie suchten ganz im Sinne der Aufklärung nach logisch begründbaren Regeln. Der konkrete SprachgebrauchSprachgebrauch war für sie kein Anhaltspunkt. Ein weiterer wichtiger Faktor auf dem Weg zur Standardsprache ist schließlich die Schulpflicht. Man darf davon ausgehen, dass sich mit Beginn des 19. Jahrhunderts die „Allgemeine Schulpflicht“ durchgesetzt hat. Die Schriftsprache wird dadurch fast allen Bewohnern der deutschsprachigen Länder bekannt und spätestens jetzt zur Standardsprache.

Abb. 4:

Abb. 4:

Verbreitung der Formen als ein siech(e), als ein blinde) gegenüber als ein blinder, als ein siecher in einem Satz wie Ich ging zu ihm als … in den Handschriften des 15. Jhs. (nach Besch 1967: Karte 87 vereinfachte Darstellung durch Flächen statt einzelner Ortssymbole).

Abb. 5:

Abb. 5:

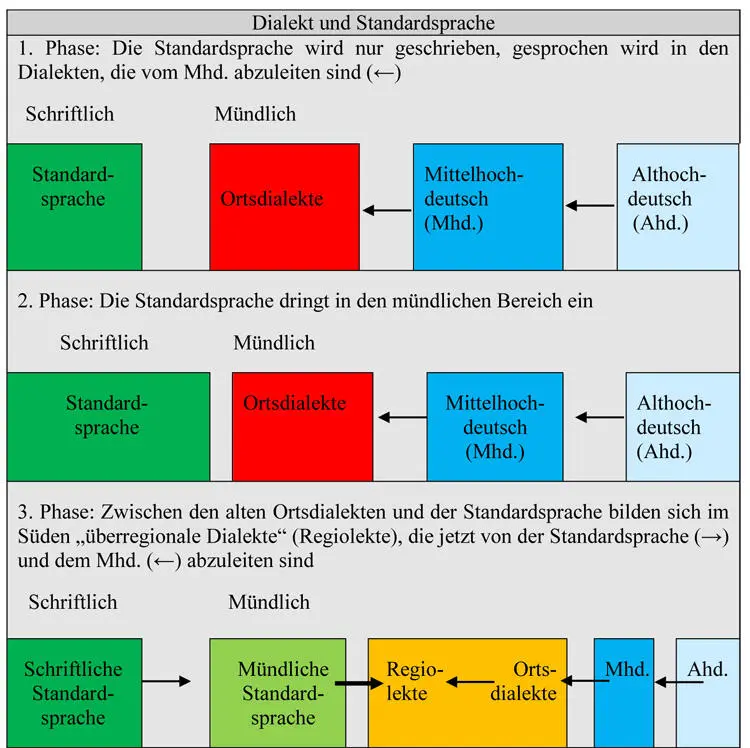

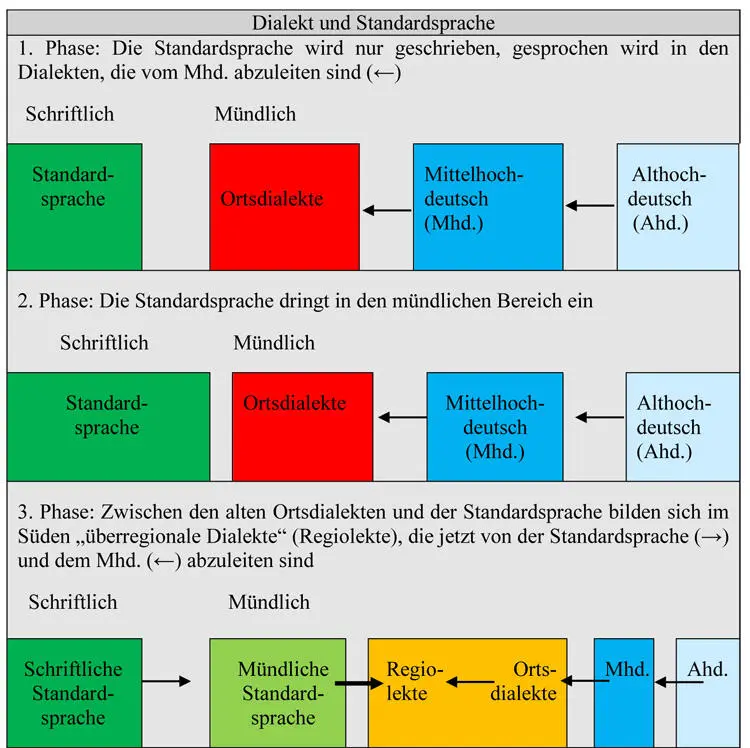

In dieser Grafik stehen Standardsprache und Dialekte nicht untereinander, sondern nebeneinander. Damit soll verhindert werden, dass allein schon optisch die Standardsprache als höherwertig angesehen wird. Aus dem gleichen Grund sprechen wir auch von Standardsprache und nicht von Hochsprache oder Hochdeutsch.

Zunächst galt die Standardsprache nur für den schriftlichen Bereich (1. Phase). Ihre Umsetzung ins Lautliche führte zu regional unterschiedlichen Varianten. Dies galt auch noch für den Beginn des 20. Jahrhunderts. Im niederdeutschenNiederdeutsch Raum richtete man sich nach der Übernahme der einheitlichen Schriftsprache auch im Mündlichen nach dieser aus, man sprach also „nach der Schrift“. Da das Niederdeutsche wegen der Nicht-Teilnahme an der Zweiten LautverschiebungZweite Lautverschiebung lautlich sehr weit von der – wie wir gesehen haben – vorwiegend im ostoberdeutschen-ostmitteldeutschenOstmitteldeutsch Raum entstandenen Standardsprache entfernt war, konnten sich dort regionale Besonderheiten weniger „einschleichen“. Der Weg vom niederdeutschen Dialekt (= Platt) zur gesprochenen deutschen Standardsprache kam praktisch dem Erlernen einer Fremdsprache gleich.

Mit der Entstehung der Tragödie um 1800 bemühte man sich schließlich, eine über allen RegionalsprachenRegionalsprache stehende einheitliche Lautung zu finden. Am Ende setzten sich zwei Auffassungen durch: 1. Das beste Hochdeutsch wird im norddeutschen Raum gesprochen. 2. Das beste Hochdeutsch wird im ernsten Drama gesprochen. 1898 erschien dann die „Deutsche Bühnenaussprache“ von Theodor SiebsSiebs, Theodor. Sie wurde zur Richtlinie für die korrekte Aussprache der deutschen Sprache weit bis in das 20. Jahrhundert hinein. Für den einen oder anderen Sprachtrainer gilt sie noch immer.

Mit der Übernahme der zunächst nur schriftlichen Standardsprache in den mündlichen Bereich (2. Phase) ist eine völlig neue sprachliche Aufteilung entstanden, die je nach Region ganz anders aussieht. Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts hinein hatte nämlich die Standardsprache nur einen geringen Einfluss auf die Dialekte. Dies zeigte sich besonders im lautlichen Bereich, wo die Dialekte konsequent auf ihre mittelhochdeutschen Lautungen zurückzuführen waren. Nun mischte sich aber mehr und mehr die Standardsprache in die lautliche Entwicklung der Dialekte ein, so dass sich neue Dialekte, regional weiter verbreitete Dialekte, entwickelten. Dies hängt damit zusammen, dass die Standardsprache immer mehr in den Alltag der Menschen eindrang und sich Dialekt und Standardsprache die verschiedenen Bereiche aufteilten. Im süddeutschen Raum (Saarland, Rheinland-Pfalz, südliches Hessen, Bayern, Baden-Württemberg) kommt es in der Folgezeit zu einer mehrschichtigen Aufteilung zwischen dem alten Basisdialekt, der jahrhundertelang für viele die einzige Sprachform war, und der Standardsprache (3. Phase). Im norddeutschen Raum mit seiner großen Distanz zwischen Dialekt und Standardsprache sieht die Situation dagegen anders aus.

In der Schweiz liegt wiederum eine ganz andere Situation vor. Dort beherrschen die Ortsdialekte nahezu den kompletten mündlichen Bereich, also in allen Situationen, während man im schriftlichen Bereich an der deutschen Standardsprache festhält. Man spricht daher hier auch von einer medialen DiglossieDiglossie, d.h. die Aufteilung von Dialekt und Standardsprache richtet sich nach dem Medium. In Österreich scheint die Situation ähnlich wie in Süddeutschland zu sein, wobei die Verwendung der regionalen Varietät allerdings in weit mehr offiziellen Bereichen möglich ist als im süddeutschen Raum.

3.3 Die Verteilung von Dialekt, RegionalspracheRegionalsprache und Standardsprache im süddeutschen Raum

KönigsKönig, Werner Abbildung im „dtv-Atlas Deutsche Sprache“1 zeigt, dass es im süddeutschen Raum eine Art Kontinuum vom Dialekt bis zur Standardsprache gibt. Andere Sprachwissenschaftler sprechen auch von Zwischenstufen. Die Zahl dieser Zwischenstufen ist im süddeutschen Raum aber nicht immer gleich. In vielen Fällen des Alltagswortschatzes gibt es keine regionale Alternative zur Standardsprache, so etwa bei Wörtern wie Haus , Wand , Tisch , Stuhl usw., in manchen Fällen aber gleich mehrere Alternativen, so dass es zu einer fünffachen Abstufung kommen kann. In Anlehnung an den Tübinger Sprachforscher Arno RuoffRuoff, Arno werden am Beispiel von „ich habe“ für das SchwäbischeSchwäbisch einmal diese fünf Möglichkeiten illustriert werden: (s. Abb. 6).2

Читать дальше

Abb. 4:

Abb. 4: Abb. 5:

Abb. 5: