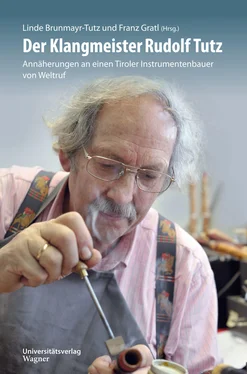

Links: Firmenschild Anton Tutz, Foto: TLM; rechts: Anton Tutz, Helikon, Innsbruck um 1910; Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Musiksammlung, Inv. Nr. M/I 269, Foto: TLM

Antons Sohn Rudolf (I) (1880–1952) und dessen Sohn Rudolf (II) (1909– 1963) führten den Betrieb weiter und behielten die Fokussierung auf die Blasmusik und ihre vielfältigen Anforderungen ebenso bei wie die Beschränkung auf Blechblasinstrumente bei den Neuanfertigungen. Rudolf (II) Tutz war selbst aktiver Blasmusikant und Mitglied der Wiltener Stadtmusikkapelle, eines Klangkörpers, der wegen seiner Qualität eine Sonderstellung einnahm. 6

Von links nach rechts: Rudolf (II) und Hilde Tutz; Hilde Tutz mit Erika und Rudolf (III); Rudolf (III) Tutz im Alter von 2 Jahren, Fotos: privat

Rudolf (III) Tutz: Lehr- und Wanderjahre

Mitten im ersten Kriegssommer, am 13. August des Jahres 1940, wurde Rudolf (III) Tutz geboren. Er zeigte sehr früh ein außergewöhnliches zeichnerisches und bildhauerisches Talent. So lag es nahe, dass er neben der Landesberufsschule für Metallgewerbe – als erste Station auf dem vorgezeichneten Weg zum Blechblasinstrumentenbauer – als Gastschüler auch die Kunstgewerbeschule für Bildhauer besuchte. Die ausgeprägte künstlerische Ader sollte in der beruflichen Laufbahn von Rudolf (III) Tutz auf vielfältige Weise fruchtbar werden. Die Berufsschule (1954–1958) ging mit einer Lehre als Holz- und Blechblasinstrumentenmacher in der Werkstatt seines Vaters einher: Dass der Sohn in die beruflichen Fußstapfen des Vaters treten würde, war damals schon klar. An der Ausbildungsstätte für Bildhauer erlernte er den Umgang mit vielen Materialien, die im Instrumentenbau keine oder nur eine untergeordnete Rolle spielen; zudem war der Heranwachsende regelmäßig Gast in einer Innsbrucker Goldschmiede-Werkstatt und machte sich mit den Techniken der Gold- und Silberverarbeitung bekannt. Schon damals waren die Interessen des jungen Rudolf breit gefächert, weit entfernt von einem engen Spezialistentum: Davon sollte er bei späteren Projekten immer wieder profitieren. Rudolf Tutz betonte immer wieder, dass das Instrumentenbauer-Praktikum, das er bei der renommierten Firma Richard Müller in Bremen absolvierte, für seine Entwicklung von zentraler Bedeutung war. Die Bremer Firma arbeitete im Gegensatz zu der Innsbrucker Werkstatt in erster Linie für professionelle Orchestermusiker und ausschließlich auf dem Gebiet des Holzblas instrumentenbaus; Rudolf Tutz sah sich nun mit ganz neuen Herausforderungen konfrontiert und erweiterte seinen Erfahrungsschatz weiter. 1959 absolvierte Rudolf Tutz die Gesellenprüfung, am 1. Dezember 1961 dann die Meisterprüfung. Bald darauf erkrankte sein Vater schwer und der erst 23-jährige Rudolf musste nach dessen Tod am 28. Oktober 1963 den Betrieb übernehmen.

Zeichnung mit Vermerk „von Kleinrudi allein gezeichnet. Oktober 1943“, Foto: privat

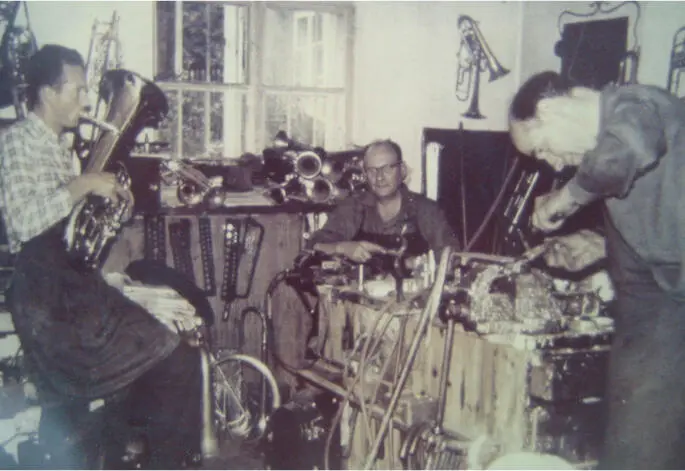

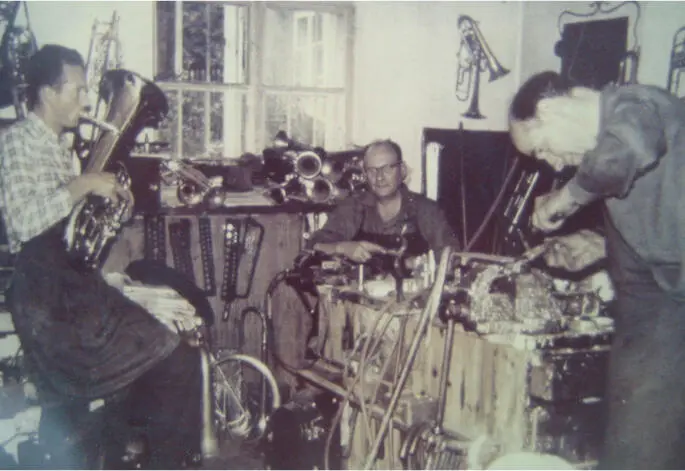

Die Tutz-Werkstatt in der Maria-Theresien-Straße, v. l. n. r.: Rudolf (III) und Rudolf (II) Tutz, ein Werkstattmitarbeiter, Foto: privat

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort

Schon Rudolf (II) hatte Kontakte mit dem Musikpädagogen und Fagottisten Otto Ulf (1907–1993) gepflegt, der an der Innsbrucker Lehrerbildungsanstalt unterrichtete und dort mit engagierten Schülern den Bläserkreis Innsbruck ins Leben gerufen hatte. Dieses Ensemble widmete sich – in Tirol damals völlig neu – der Bläsermusik der Renaissance und des Frühbarocks und erwarb sich bald überregionales Renommee. Ulf bemühte sich schon damals um eine historische Aufführungspraxis, aber das Instrumentarium, das ihm und seinen Mitstreitern zur Verfügung stand, war unzureichend. Als Ulf aber Rudolf (II) Tutz ersuchte, eine Barocktrompete zu bauen, lehnte dieser ab, weil er davon überzeugt war, dass ihm dazu das nötige Know-how und die Expertise fehlten. Sein Sohn sollte kurze Zeit später ebenso abwinken, als Ulf mit der Bitte an ihn herantrat, ihm nur auf der Grundlage der Abbildung und der Angaben im berühmten Musiktraktat Syntagma musicum III (1619) einen Dulzian zu bauen. Rudolf Tutz (III) wusste eben schon damals genau, was er konnte und was nicht. Als sich Innsbruck ab den 1960er Jahren immer mehr zu einem Zentrum der Alte Musik-Bewegung entwickelte, sprach sich herum, dass mit „dem Tutz“ ein außergewöhnlich begabter und experimentierfreudiger, dazu besonders neugieriger Instrumentenbauer vor Ort war.

Einer, der Rudolf Tutz sehr schätzte, war der Musikwissenschaftler Walter Senn (1904–1981), der nach dem Zweiten Weltkrieg (offiziell ab 1963) die Instrumentensammlung des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum ehrenamtlich betreute und den jungen Instrumentenbauer für Reparaturen heranzog. So hatte Rudolf Tutz Gelegenheit, Originalinstrumente zu sehen und zu untersuchen. Für den Bläserkreis Innsbruck baute Rudolf Tutz in der Folge Barockposaunen, doch sollte sich seine Aktivität zunehmend auf den historischen Holzblasinstrumentenbau verlagern. Ein Grund für diese Verlagerung ist in dem Umstand zu sehen, dass in den 1960er und 1970er Jahren das Tiroler Blasmusikwesen von einem Professionalisierungsschub erfasst wurde; die Kapellen wechselten von der hohen sogenannten „Militärstimmung“ (ca. 470 Hz) zur Normalstimmung (440 Hz). Aus diesem Grund wurde das Instrumentarium praktisch flächendeckend erneuert. Die neuen Instrumente waren weit weniger reparaturanfällig. Damit war das Kerngeschäft der Firma Tutz, die Instrumentenreparatur, weniger gefragt. Die Neuausrichtung des Geschäftes und die damit einhergehende Erweiterung wurden von Veronika Tutz, geb. Mayerl, mitgetragen. Rudolf Tutz hatte seine erste Frau am 23.10.1967 geehelicht, sie übernahm im Betrieb wichtige Aufgaben und erwies sich als geschäftstüchtig; vor allem bildete sie den strukturierten Gegenpol zu ihrem „kreativ chaotischen“ Mann.

Links: Veronika und Rudolf Tutz; rechts: Perlenkette für Veronika Tutz, Fotos: privat

Mitverantwortlich für den Schwenk hin zum historischen Holzblasinstrumentenbau war Jann Engel (1935–2017), der Älteste der sechs Kinder der legendären Engel-Familie. 7 Wie alle seine Geschwister war er ein Multi-Instrumentalist, doch sein Hauptinstrument war die Klarinette. Früh kam er mit Originalklang-Ensembles in Berührung, vor allem mit dem schon 1962 gegründeten Collegium Aureum, in dem er als Klarinettist mitwirkte. Durch Jann Engel, der bereits sehr früh Kunde von Rudolf Tutz geworden war, wurde Alfred Krings auf den Innsbrucker Instrumentenbauer aufmerksam. Krings war nicht nur selber Musiker (Blockflötist), sondern als Initiator und „Schirmherr“ des Collegium Aureum, Mitarbeiter der Plattenfirma Deutsche Harmonia Mundi und des WDR eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der frühen deutschen Alte Musik-Bewegung. Krings war es dann auch, der bei Rudolf Tutz den Bau einer Bassettklarinette für die Aufnahme des Mozart’schen Klarinettenkonzertes mit dem Collegium Aureum und dessen ersten Klarinettisten Hans Deinzer in Auftrag gab. Als eines der ersten Originalklang-Ensembles überhaupt ging das Collegium Aureum über das Barockrepertoire hinaus und führte auch Werke der Klassik auf „Originalinstrumenten“ auf. Das Problem, das sich Rudolf Tutz bei der Konstruktion der „Mozart-Klarinette“ stellte, war, dass man zwar wusste, dass bei der Uraufführung des Mozart-Konzertes ein vom Wiener Instrumentenbauer Theodor Lotz neu entwickeltes Instrument mit einem in der Tiefe erweiterten Tonumfang zum Einsatz kam, dass aber kein einziges Originalinstrument erhalten geblieben war. Rudolf Tutz konstruierte ein Instrument, das die Anforderungen erfüllte und sich bei der Aufnahme (1973) und in Konzerten vielfach bewährte. Rudolf Tutz begleitete das Collegium Aureum dann sogar auf einer Konzerttournee, die bis nach Japan führte; sein Ruf als führender Vertreter seiner Zunft verbreitete sich weit über Tirol hinaus. Im Lauf seiner Karriere beschäftigte sich Rudolf Tutz auch in späteren Jahren mehrfach mit der Mozart-Klarinette und fand in Zusammenarbeit mit anderen Musikern zu neuen Lösungen, doch der Prototyp von 1972 steht immer noch idealtypisch für den Pioniergeist und das Genie des Meisters, der ohne die Vielzahl an Quellen, die uns heute zur Verfügung stehen, bereits im Stande war, ein überzeugendes und funktionstüchtiges Instrument zu liefern. 8

Читать дальше