Abb. 1

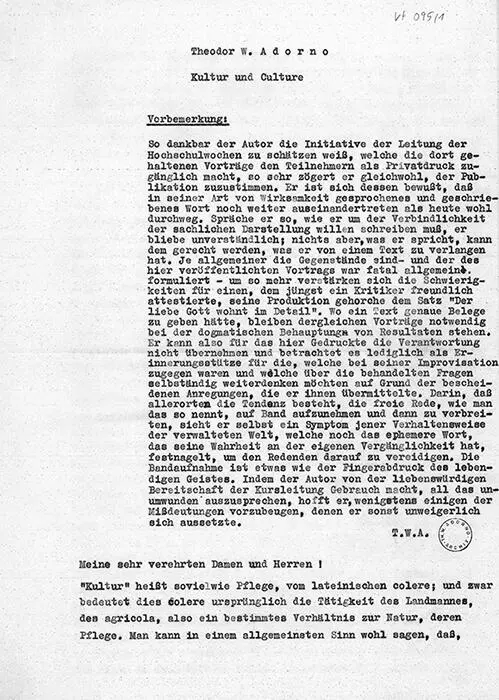

Nichts Gesprochenes könne seinen theoretischen und literarischen Ansprüchen genügen, könne »dem gerecht werden, was er von einem Text zu verlangen hat«. Er zögere, der Veröffentlichung zuzustimmen. Es mag erstaunlich erscheinen, dass Adorno – dem doch vielfach attestiert wurde, wie gedruckt zu sprechen – behauptet, »daß in seiner Art von Wirksamkeit gesprochenes und geschriebenes Wort noch weiter auseinandertreten als heute wohl durchweg«. Weniger erstaunlich erscheint die Behauptung, wenn man im Archiv sieht, wie eingehend er an seinen Texten gearbeitet hat, um die »Verbindlichkeit der sachlichen Darstellung« zu erreichen, die für ihn zur Moralität des Schreibens gehörte.

Während schriftliche Arbeiten verbindlich auf die dargestellte Sache gerichtet sein sollten, hat Adorno bei Vorträgen den Wirkungsaspekt betont. So auch in dem zitierten Brief an Joachim Günther. Adorno hat nicht voraussehen können, dass einer der Vorträge, »Aspekte des neuen Rechtsradikalismus« 14(1967), erst nach mehr als 50 Jahren seine größte Wirkung entfalten sollte, ironischerweise in schriftlicher Form.

Als die »Vorträge 1949–1968« zur Publikation vorbereitet wurden, ging das Manuskript des Bandes an den Suhrkamp Verlag. Dort hatte Eva Gilmer, Leiterin der Abteilung Wissenschaft, die Idee, den Rechtsradikalismus-Vortrag zusätzlich auch separat herauszubringen. Er erschien im Juli 2019 in handlicher Broschur, mit einem Nachwort des Historikers und Publizisten Volker Weiß. Die ungeheure Resonanz, die diese Veröffentlichung erfuhr, war erstaunlich. Das Büchlein stand sechs Monate lang auf der »Spiegel«-Bestsellerliste, bis April 2020 etwa wurden 70 000 Exemplare verkauft. 15Nachwort wie eine Vielzahl von Rezensionen machten deutlich, dass dies nicht nur ein abgelagertes Zeitdokument war. Es war nicht bloß ein der Dokumentationspflicht geschuldeter Nachtrag zu den Schriften von Adorno. Relevanz und Gegenwartsbezug dieses Vortrags wurden immer wieder betont. Vieles lasse sich auf die heutige politische Situation beziehen, die nach Erklärungen für den Aufstieg national-autoritärer Bewegungen und antiliberaler Parteien, für die Entwicklung einer »neuen Rechten« – die sich als gar nicht neu erweist – verlangt. Schlagend hat der kleine Band gezeigt, welches Maß an aktuellen Einsichten eine Veröffentlichung aus dem Archiv bereithalten kann.

1Vgl. zum Nachlass auch den Überblick, den Rolf Tiedemann 1992 gab: »Theodor W. Adorno Archiv 1985–1991. Ein Bericht«, in: »Frankfurter Adorno Blätter I«, hg. vom Theodor W. Adorno Archiv, München 1992, S. 126–136. — 2Das Theodor W. Adorno Archiv ist eine Einrichtung der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur. Es wurde 1985 von der Stiftung gegründet, die Eigentümerin des Nachlasses ist. In den ersten zwanzig Jahren war das Archiv in einem städtischen Gebäude untergebracht, unter einem Dach mit der Frankfurter Drogenhilfe. Seit 2005 befinden sich Adornos Hinterlassenschaften in dem Institut für Sozialforschung, seiner einstigen Wirkungsstätte, dem Stammhaus der Kritischen Theorie. Das Adorno Archiv ist vor allem durch Editionen in die Öffentlichkeit getreten. Von den durch Rolf Tiedemann 1985 auf den Weg gebrachten, später von Christoph Gödde und Henri Lonitz betreuten »Nachgelassenen Schriften« sind inzwischen 18 Bände erschienen; daneben auch 11 Bände der »Briefe und Briefwechsel« von Adorno. — 3Bei der Terminorganisation scheint Gretel Adorno leitend gewesen zu sein. Zur Planung eines Vortrags an der Volkshochschule Hildesheim fragte Olbrich durch eine Notiz bei Gretel Adorno an: »Frau Dr. Adorno: TWA meint, daß er das mit dem Kieler Vortrag verbinden könne – er bittet um Ihr Votum. E. O. / Nein! (gez.) G. A.« (Theodor W. Adorno Archiv [abgekürzt: TWAA], Signatur Ei 215 / 5). — 4Das Findmittel für den Nachlass ist die Archivdatenbank der Akademie der Künste: www.archiv.adk.de. — 5Eine Auflistung steht online unter https://www.adk.de/de/archiv/bibliothek/pdf/Nachlassbibliothek-Theodor-W.-Adorno.pdf(16.11.2020). — 6Vgl. Theodor W. Adorno: »Gesammelte Schriften«, hg. von Rolf Tiedemann unter Mitwirkung von Gretel Adorno, Susan Buck-Morss und Klaus Schultz, Bd. 6, Frankfurt / M. 1997, S. 415. Im Folgenden nachgewiesen als GS mit Band- und Seitenzahl. — 7Erschienen bei Ricordi, Mailand 1968. — 8Zitiert nach GS 7, S. 539 f. — 9TWAA, Sign. Ru 121 / 9. — 10Vgl. Theodor W. Adorno: »Vorträge 1949–1968«, hg. von Michael Schwarz, Berlin 2019. — 11Ebd., S. 156–176; vgl. auch S. 638–641. — 12TWAA, Sign. Ve 226 / 6. — 13Später musste Adorno die Erfahrung machen, dass die Schriftenreihe über die Teilnehmer der Hochschulwochen hinausgedrungen war. Es wurde sogar, registrierte er mit Schrecken, in soziologischer Literatur aus seinen Vorträgen zitiert. — 14Vgl. Adorno: »Vorträge 1949–1968«, a. a. O., S. 440–467. — 15Der buchhändlerische Erfolg der »Aspekte des neuen Rechtsradikalismus« musste um so mehr überraschen, als Adornos Vortrag bereits seit 2010 auf einer Webseite der »Österreichischen Mediathek« anhörbar war, eine Veröffentlichung, die so gut wie keine Aufmerksamkeit gefunden hatte. Erst die Druckpublikation, fast zehn Jahre später, löste eine Welle von Rezensionen in Printmedien, im Rundfunk und Internet aus.

Susanne Fischer

Reste und Ränder »Nichtiges Zeug« 1 im Nachlass-Archiv Arno Schmidts

Ein Problem bei der Archivierung von Schriftstellernachlässen scheint mir zu sein, dass sich die Bearbeiter in der Regel einer ziemlich durchmischten Objektlage gegenüber sehen. Während Archive von Firmen oder anderen Institutionen gezielt aufgebaut werden, nach eingangs festgelegten und später vielleicht noch mehrfach angepassten Regeln, entsteht ein Schriftstellernachlass im Moment der Katastrophe – eben noch war die Autorin Herrin über ihre Manuskripte, persönlichen Gegenstände und Notizen, von denen nur sie selbst wusste, ob sie etwas bedeuten oder nicht. Mit ihrem Tod ist alles Vorhandene potenzielles Archivgut, und plötzlich haben andere zu entscheiden und zu begründen, was aufbewahrt wird. Alles gleichwertig? Sicher nicht. Archivmitarbeiter kassieren einiges schon bei der Sichtung oder ›entsammeln‹ es später doch noch. 2Aber nicht alles, was aufbewahrt wird, fügt sich dann sinnvoll in eine Ordnung, weil Ordnung auf Systematik beruht, während Wirrkopf und Welt sich allen Systematiken gern entziehen. Eine ausreichend detaillierte Ordnung von Dingen bildet am Ende die Welt eins zu eins ab und hilft deshalb nicht weiter, während eine weniger detaillierte Ordnung dazu führen kann, dass Einzelnes nicht mehr auffindbar ist. Darum soll es im Folgenden gehen.

Weil ich beim Aufbau des Archivs der Arno Schmidt Stiftung nicht mitgearbeitet habe, kann ich über Einzelentscheidungen zur Systematik keine Auskunft geben. Doch da Arno Schmidt gelernter Buchhalter und ein ordentlicher Mensch war, hatte er seine Manuskripte schon zu Lebzeiten weitgehend systematisch abgelegt, wenn auch aus Platzmangel zum Teil in Kartons auf dem Dachboden. Zu seinen Werken gibt es in der Regel nur wenige Textzeugen mit Entwürfen und abweichenden Fassungen, da er schon während der ersten Niederschrift sehr genau, bis zu Details der Formulierungen wusste, wie sein Text aussehen sollte. In den ersten Jahren seiner Autorschaft verfasste er seine Entwürfe noch handschriftlich, schon weil ihm bis 1949 keine eigene Schreibmaschine zur Verfügung stand. Auf den Entwurf folgte unmittelbar das abgabereife Reinschrift-Typoskript, möglicherweise auch aus dem pragmatischen Grund, dass auf den ausgeliehenen Schreibmaschinen nicht lange gearbeitet werden durfte.

Читать дальше