In seinem Verhältnis zu den Itelmenen erwies sich Steller als ein Menschenfreund im Sinne jener Aufklärungsepoche, in der er in Deutschland groß geworden war. Eindeutig galten seine Sympathien nicht den russischen Eroberern, in deren Dienst er auf Kamtschatka weilte, sondern den unterdrückten und ausgebeuteten Itelmenen: »Es ist zu vermuten, dass man Kamtschatka von Anfang bis jetzt ohne Unruhe und Blutvergießen hätte erhalten können, wenn man mit diesen Leuten christlich, vernünftig und menschlich umgegangen wäre. So aber mussten sie die äußersten Verfolgungen und Drangsale ausstehen«, aus denen klar erhelle, »woher die vielen Rebellionen entstanden, wer die Urheber sind und wie man diesem noch zum Teil grassierenden Übel und dem gänzlichen Untergang dieser Nation noch beizeiten vorbeugen könne«.

Der junge Deutsche hatte mit seinen Forschungen in Kamtschatka eines der dunkelsten Kapitel der europäischen Kolonialgeschichte beleuchtet; infolge der furchtbaren Ereignisse auf Kamtschatka nahm Russland seiner Meinung nach »ebenso großen Schaden an der eigenen Nation wie an den Itelmenen«.

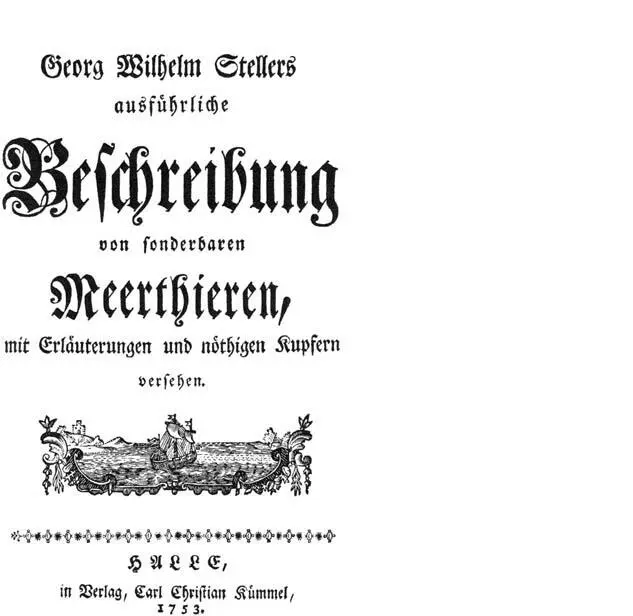

Seine größten Leistungen aber vollbrachte Steller als Naturwissenschaftler. Er war Zeitgenosse des schwedischen Forschers Carl von Linné, des Begründers der modernen zoologischen und botanischen Systematik, lebte also in einer Zeitenwende der Naturwissenschaften. Man wendete sich zunehmend von überkommenen Fabeln und Halbwahrheiten der Tier- und Pflanzenkunde ab und bemühte sich um exakte Naturbeobachtung und -beschreibung. Steller ging sogar noch weit darüber hinaus: »Er suchte die Tiere und Pflanzen in ihrer Umwelt auf, er lebte mit ihnen, beobachtete sie und schilderte ihr Dasein in einem verblüffend modern anmutenden Stil, so exakt und zutreffend, dass seinen Berichten bis heute kaum etwas hinzuzufügen ist« (Wendt). In seinen Forschungsmethoden näherte sich Steller bereits der modernen Verhaltensforschung und Vergleichenden Anatomie. Er war der erste naturwissenschaftlich gebildete Forschungsreisende im Gebiet des Nordpazifiks und der »Pionier der Naturgeschichte Alaskas« (Stejneger). Auf der Kayak-Insel entdeckte er einhundertsechzig Pflanzenarten (Steller hinterließ einen »Katalog der Pflanzen, die innerhalb von sechs Stunden im nördlichen Amerika in der Nähe des Elias-Vorgebirges am 21. Juli unter dem 59. Breitengrad beobachtet wurden«) und den nach ihm benannten Schopfhäher (Cyanocitta stelleri) , der ihm als Beweis dafür galt, wirklich in Amerika zu sein. Auf der Beringinsel erlebte er eine reichhaltige arktische Tierwelt, noch bevor sie durch den Eingriff des Menschen gestört wurde. Er beobachtete Seevögel, Steinfüchse, Wale, Seeotter, Seelöwen, Seebären und vor allem die eigentümlichen Seekühe. In seinem großen Werk »De bestiis marinis« (Petersburg 1751; dt. 1753 in Halle unter dem Titel »Ausführliche Beschreibung von sonderbaren Meerthieren«) gibt Steller eine meisterhafte Beschreibung von vieren dieser Meerestiere; im »Resümee der gelehrten Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften« zu Petersburg wird von diesem Werk Folgendes gesagt: »In dieser Abhandlung beschreibt der selige Autor vier Meerestiere, nämlich die Seekuh, den Seebären, den Seelöwen und den Seeotter so sorgfältig, dass man sich keine vollkommenere Darstellung dieser Tiere wünschen kann. Sehr genau und lebendig beschreibt er ihren Körperbau und macht gründliche Angaben über jeden Teil und jedes Glied, ihre Lage, Größe und Proportionen … Aber auch die inneren Teile lässt er nicht unerklärt … Er zeigt, wie man sie zur Nahrung, zu Heilmitteln und ähnlichen Zwecken zubereitet, und erklärt dann die Bewegungsweise, die Eigenart und die Gewohnheiten dieser Tiere.«

Unsterblichen Ruhm erlangte Steller durch seine Entdeckung und Beschreibung der nach ihm benannten großen nordischen Seekuh (»Stellersche Seekuh«; Rhytina Stelleri bzw. Hydromalis gigas) . Er war der einzige Wissenschaftler, der jemals eine lebende Seekuh sah. Die Ordnung der Seekühe, zu der die Manatis und Dugongs gehören und die den wissenschaftlichen Namen »Sirenia« erhielt, steht in der stammesgeschichtlichen Entwicklung der an das Leben im Wasser angepassten Säugetiere zwischen den Walen und den Robben. Die einzige Seekuhart, die in arktischen Gewässern gelebt hat, ist die »Stellersche Seekuh«, ein riesiges, bis zu acht Meter langes Tier, das sich ausschließlich von Wasserpflanzen ernährte. Auf der Beringinsel bot sich Steller die einzigartige Gelegenheit, einen solchen Meeressäuger auf das Genaueste zu untersuchen und zu beschreiben; die Schwierigkeiten seiner damaligen »Feldforschung« hat er der Nachwelt allerdings nicht verhehlt: »Dass mir dabei nicht alles nach Wunsch geriet, ist auf das schlimme Wetter zur Zeit des Fanges dieser Tiere zurückzuführen. Fast ständig gab es Regen und Kälte, doch mussten die Untersuchungen unter freiem Himmel angestellt werden. Hinzu kamen noch die Gezeiten des Meeres sowie die räuberischen Seevögel, die alles benagten und mir auch unter den Händen wegstahlen. Während ich das Tier untersuchte, holten sie mir Papier, Bücher und Tinte weg. Wenn ich schrieb, plagten sie das Tier. Selbst die Größe des Tieres und das Gewicht seiner Teile waren schwer zu bestimmen, da ich doch alles allein untersuchen, zugleich aber auch alle Arbeit tun musste … Daher ersuche ich den Leser, wegen dieser verstümmelten Beschreibung nicht an meinem Willen und Forscherdrang zu zweifeln, sondern vielmehr die Umstände zu berücksichtigen, in denen ich mich befunden habe.« Bereits im Jahre 1768, also nur siebenundzwanzig Jahre nach ihrer Entdeckung durch Steller, galt die Seekuh infolge intensiver Bejagung als ausgerottet. In einigen Museen finden sich nur noch Skelette oder Skelettteile sowie Hautreste dieses urzeitlichen Meeressäugetiers.

Auszug aus der »Beschreibung sonderbarer Meerthiere« in der Handschrift Georg Wilhelm Stellers

Nach der Veröffentlichung wichtiger Schriften Stellers im 18. Jahrhundert war er nach der Jahrhundertwende so gut wie vergessen. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts kam es zu einer Art »Steller-Renaissance« (Hünefeld); deutscherseits hob der Königsberger Anatom Ludwig Stieda in einem Artikel für die »Allgemeine Deutsche Biographie« (Bd. 36, 1893) die Bedeutung Stellers als Naturforscher hervor. Das Genie Stellers erkannte in moderner Zeit jedoch erst der Amerikaner Leonhard H. Stejneger, der im Jahre 1936 eine große und bahnbrechende Biographie über ihn veröffentlichte, die jedoch leider nicht ins Deutsche übertragen wurde. Als junger Naturforscher hatte Stejneger im Jahre 1882 die Beringinsel besucht: »Von diesem Tag an folgte ich achtzehn Monate lang buchstäblich Stellers Fußstapfen. Da ich von Anfang an die gewaltigen Schwierigkeiten erkannte, unter denen er gearbeitet hat, wuchsen mein Staunen und meine Bewunderung für seine Unerschrockenheit, seinen Fleiß, sein vielseitiges Wissen und seine Genauigkeit und Glaubwürdigkeit von Tag zu Tag.« Unvergessen blieb Georg Wilhelm Steller auch in seiner Heimatstadt Windsheim, die das Andenken an ihn auf vielerlei Weise wachhält und pflegt (Steller-Gasse, Georg-Wilhelm-Steller-Gymnasium, Steller-Gedenktafel am Platz seines Geburtshauses, Steller-Denkmal, Feierlichkeiten zu Geburtstagen Stellers).

Das neue Steller-Denkmal in Bad Windsheim

Читать дальше