Georg Wilhelm Steller - Die Entdeckung Alaskas mit Kapitän Bering

Здесь есть возможность читать онлайн «Georg Wilhelm Steller - Die Entdeckung Alaskas mit Kapitän Bering» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Die Entdeckung Alaskas mit Kapitän Bering

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 100

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Die Entdeckung Alaskas mit Kapitän Bering: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Die Entdeckung Alaskas mit Kapitän Bering»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Die Entdeckung Alaskas mit Kapitän Bering — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Die Entdeckung Alaskas mit Kapitän Bering», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

In der Geschichte des Reisens verkörpert Steller Hanno Beck zufolge den Übergang vom 17. zum 18. Jahrhundert, vom Barock zur frühen Aufklärung. Er war der naturwissenschaftlich führende Forschungsreisende des frühen 18. Jahrhunderts; als Zoologe gilt er in dieser Epoche als unübertroffener Meister. Deshalb verdient es Steller, der in der russischen und amerikanischen Wissenschaftsgeschichte bereits einen ehrenvollen Platz einnimmt, auch in der deutschen Wissenschaftsgeschichte nicht vergessen zu werden. Spätestens seit der von Dr. Wieland Hintzsche initiierten und viel beachteten Ausstellung der Frankeschen Stiftungen zu Halle im Jahr 1996: »Die Grosse Nordische Expedition. Georg Wilhelm Steller (1709–1746). Ein Lutheraner erforscht Sibirien und Alaska« sowie seit Gründung der »Internationalen Georg-Wilhelm-Steller-Gesellschaft« in Halle kommt Steller endlich auch in Deutschland die Aufmerksamkeit zu, die ihm schon lange gebührt.

Volker Matthies

Beschreibung der Seereise von Kamtschatka nach Amerika mit dem Kapitän-Kommandeur Bering

Ende Mai 1741 war endlich alles Nötige für die Amerikanische Reise vorbereitet, und so legten sich die beiden Paketboote 1»St. Peter« und »St. Paul« am 29. Mai aus dem Hafen 2auf die Reede der Awatscha-Bucht, um dort vor Anker auf günstige Winde zum Auslaufen zu warten. Auf der »St. Peter«, auf der ich mich einschiffte, befanden sich der Herr Kapitän-Kommandeur Bering als Chef, der Leutnant Waxell, der Schiffsmeister Kitrow, der Steuermann Hesselberg, der Untersteuermann Juschin, der Unterchirurg Betge, der Unterkonstabler Roselius, der Seekadett Sind, der Bootsmann Nils Jansen, der Unterschiffer Charainzow, der Kommissar Lagunof und der Landmesser Plenisner; die übrige, sechsundsiebzig Köpfe zählende Mannschaft bestand aus Matrosen, Soldaten, kamtschatkischen Kosakensöhnen, Dolmetschern und ortskundigen Leuten – darunter ein Schütze in meinen Diensten – sowie dem Sohn des Leutnants. – Das andere Paketboot, »St. Paul«, hatte eine ebenfalls sechsundsiebzig Mann zählende, ähnlich zusammengesetzte Mannschaft unter dem Kapitän Tschirikow; ferner befand sich der Professor der Sternenkunde Delisle de la Croyère auf diesem Schiff.

Am 4. Juni gegen neun Uhr liefen wir aus der Awatscha-Bucht in die See aus und traten bei günstigem Wind und Wetter endlich die eigentliche Reise an. Mit Südwestwinden segelten wir nach Ostsüdosten, sodass wir uns am achten Tag der Reise, am 11. Juni, einhundertfünfundfünfzig Meilen von Awatscha auf der Breite von 46 Grad und 47 Minuten befanden.

Am 12. Juni nahm man erstmals Anzeichen eines im Süden oder Südosten liegenden Landes wahr. Man sah bei ruhiger See verschiedene Seegewächse, die nie sehr weit von den Küsten entfernt auftreten, auf einmal in Menge um unser Schiff treiben, auch Seemöwen und andere Vögel, die nie auf offener See beobachtet werden. So war zu vermuten, dass man bei fortgesetztem Kurs in Kürze auf Land stoßen müsste. Doch die Seeoffiziere hörten nicht auf meine vernünftigen Vorstellungen, lachten mich höhnisch aus und schlugen alles in den Wind, was von keinem Seemann ausgesprochen wurde. So wendete man sich mit einem Mal gegen Norden, auf welchem Kurs man zum ersten Mal einen kleinen Sturm auszustehen hatte. Hierbei trug sich das erste Unglück zu, dass nämlich das andere Boot, die »St. Paul«, uns infolge des nebligen und trüben Wetters verlor und auch später auf der ganzen Reise nicht wieder gesehen wurde.

Da man den sich ständig in der Kajüte aufhaltenden Kapitän-Kommandeur nur so viel wissen ließ, wie man für ratsam hielt, gab man auch nicht viel auf die Angaben verschiedener Leute, im Norden Land gesehen zu haben. Die Stimmen der Reuigen ließen sich erst allzu spät hören, als man auf der Rückreise am 24. August auf dem 51. Grad unverhofft und zu aller Schrecken Land erblickte. Die angeblichen Beobachtungen von Land wurden deshalb so gering geachtet, weil es keiner der Seeoffiziere selbst bemerkt hatte und diese es damals auch für eine größere Ehre hielten, das Land weiter anzulaufen, um sich rühmen zu können, sehr weit gewesen zu sein.

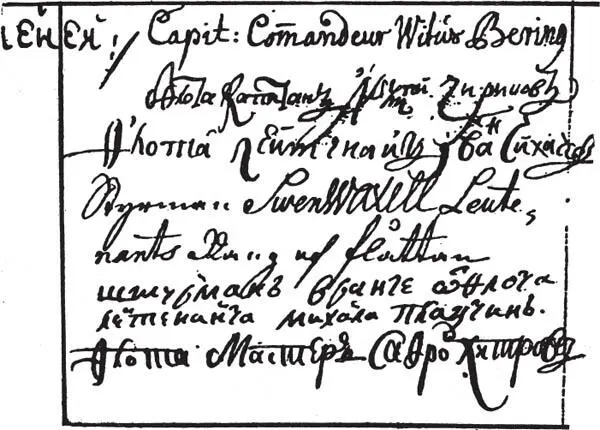

Faksimile der Unterschriften von Bering und seinen Offizieren

Nachdem man einige Tage vergeblich das verlorene Schiff gesucht hatte, gab man die Hoffnung auf, es wiederzutreffen; man ging nun wieder vom 50. bis zum 46. Grad nach Süden, in der Hoffnung, entweder die »St. Paul« oder das »Kompanieland« 3zu finden. Da aber beides fehlschlug und sich das gesuchte Kompanieland nun zum zweiten Mal nicht auf der verlangten Stelle eingefunden hatte, hielt man es nunmehr für ein erdichtetes Land und eine Erfindung der Nürnberger Kartenmacher 4.

Denn wenn es vorhanden wäre, müssten entweder unser Schiff oder das des Kapitäns Spangberg 5darüber gesegelt sein. So schlug man also das Kompanieland gänzlich in den Wind und nahm am 18. Juni Kurs nach Osten, ging allmählich immer mehr nach Norden, sodass man auf zwei bis drei Längengrade einen Breitengrad veränderte.

Nachdem wir einige Tage diesen Kurs beibehalten hatten, fanden sich auf der Breite von 52 Grad abermals viele Anzeichen eines in unserer Nähe im Norden gelegenen Landes ein, unter dem wir genau vier Wochen, bis zum 18. Juli, liefen, bis wir auf 59 Grad und einigen Minuten nördlicher Breite und 49 Grad in der Länge von Awatscha, also beinah fünfhundert Meilen entfernt, zum ersten Mal wirklich Land erblickten.

Man wundere sich nicht, dass ich die Begebenheiten einer vierwöchigen Reise über eine so große Entfernung derart kurz abgehandelt habe. Der Grund dafür ist, dass man bei beständig günstigem Wind und Wetter nur immer fortlief und nichts als Himmel und Wasser sah. Während dieser Zeit hörte man von den Offizieren immer nur Ausrufe der Verwunderung, wie man sich so grob geirrt habe, da man Kamtschatka nur durch einen engen Kanal von Amerika getrennt glaubte, das nun so weit abgelegen sich befinde! – Die unbescheidene und gemeine Abfertigung vonseiten der Herren Offiziere, die alle gründlichen und zur rechten Zeit angebrachten Erinnerungen und Vorschläge grob und höhnisch verwarfen, hatte zur Folge, dass sowohl mir als anderen der Mund schon längst gestopft war. Bei allem, was wir sahen und zur allgemeinen Wohlfahrt erörtern konnten, war immer rundheraus die Antwort: »Sie verstehen es nicht; Sie sind ja kein Seemann; Sie sind nicht in Gottes Ratsstube gewesen!« – Hier machte ich zum ersten Mal die betrübliche Erfahrung, dass oft die größten und nützlichsten Unternehmungen bei aller Mühe und großen Kosten, bei allen möglichen Hilfsmitteln am Ende kleiner ausfallen, als sie anfangs geplant waren. Man kann nicht anders sagen, als dass die meisten unserer Offiziere während der zehn Jahre in Sibirien, als ein jeder nach seiner Willkür gelebt und sich beim unwissenden Pöbel so viel Rang und Ehre zugelegt hatte, wie er wollte, in den Wahn geraten waren, unfehlbar oder höchst beleidigt zu sein, sobald jemand etwas sagte, was ihnen unbekannt sein sollte.

Ich will hier diejenigen Gründe, aus denen ich lange Zeit schloss, dass wir unter und entlang dem Land segelten, nochmals einem jeden zur vernünftigen Beurteilung vorlegen, so wie ich diese auf unserer Reise den Seeoffizieren vielmals vergeblich dargelegt habe: Man sah des Öfteren und manchmal haufenweise allerlei Seegewächse aus Norden hertreiben. Jedem schien lächerlich und unglaublich, dass man eine Strömung in der See feststellen sollte, obgleich man deren Wirkungen deutlich wahrnahm, da die auf der See schwimmenden Dinge eine deutliche Richtung, auch oft den Winden entgegen, hielten. Ein anderer Grund, aus dem unfehlbar zu schließen war, dass wir unter dem Land waren, ergab sich aus dem häufigen Auftreten von Seetieren, die in freier See nicht gewöhnlich sind. Da wir viele Seehunde sahen, hätte man leicht erraten können, dass Land in der Nähe sein müsste. Einen noch stärkeren Beweisgrund gab uns die ständige Erscheinung des kamtschatkischen Seebibers oder Seeotters, weil dieses Tier sich ausschließlich von Seekrebsen und Schalentieren ernährt. Der Seeotter ist ein Amerika zugehöriges Tier und nur ein Fremdling auf Kamtschatka. Ferner sahen wir zu verschiedenen Zeiten Schwärme von Möwen auf der See sitzen, die sich doch besonders im Juni nahe den Küsten zu halten, wo die Fische aus dem offenen Meer gegen das Land und die Flüsse aufsteigen und ihnen die reichlichste Nahrung geben.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Die Entdeckung Alaskas mit Kapitän Bering»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Die Entdeckung Alaskas mit Kapitän Bering» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Die Entdeckung Alaskas mit Kapitän Bering» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.