Übereinstimmend heben jedoch alle Biographen Stellers hervor, dass mit ihm ein großer Wissenschaftler und Forschungsreisender allzu früh gestorben ist: »Denn mögen die Verfasser die Akzente verschieden gesetzt haben, sie alle betonen seinen leidenschaftlichen Forschungsdrang, seine unbestechliche Wahrheitsliebe und seinen wissenschaftlichen Heroismus. Das aber war das Größte an ihm und wird ihm immer einen endgültigen Platz in der Geschichte der Wissenschaften sichern« (Hünefeld).

Er war einer der besten Kenner der Geographie, Ethnographie und Geschichte Kamtschatkas, der einzige wissenschaftliche Chronist der Beringschen Amerikareise, auf der er die Flora und Fauna der besuchten Inseln beschrieb, darunter namentlich die später ausgerottete große nordische Seekuh (»Stellersche Seekuh«), und zum »Pionier der Naturgeschichte Alaskas« (Stejneger) wurde. Dem Reise-Historiker Dietmar Henze zufolge beginnt mit Steller »die Natur- und ethnographische Forschung im aleutisch-alaskischen Raum. Erst siebenunddreißig Jahre später folgen ihm hier James Cook und seine Begleiter. Wenn auch deren Berichte früher herauskamen als die seinen, so blieben diese doch noch lange Zeit darüber hinaus die geistvollsten, reichhaltigsten und anregendsten, die man über jenes Insel- und Litoralgebiet besaß.« Robert Huxley und Robert Press vom Natural History Museum in London stellen Georg Wilhelm Steller in die Reihe der »Grossen Naturforscher von Aristoteles bis Darwin«: »Seine Beschreibungen und Illustrationen sind Musterbeispiele präziser Beobachtung und Aufzeichnung; sie versetzen uns in die Lage, noch heute viele Organismen zu studieren – ganz besonders diejenigen, die bald nach ihrer Entdeckung durch Einwirkung des Menschen ausstarben.« Als Arzt war Steller bei der Bekämpfung des Skorbuts ein »Vitamin-Vorkämpfer« (Wendt), anderthalb Jahrhunderte vor der »Entdeckung« der Vitamine; seine Beobachtungen der Heilkunde unter den eingeborenen Völkern Sibiriens kamen ihm hierbei sicherlich zustatten.

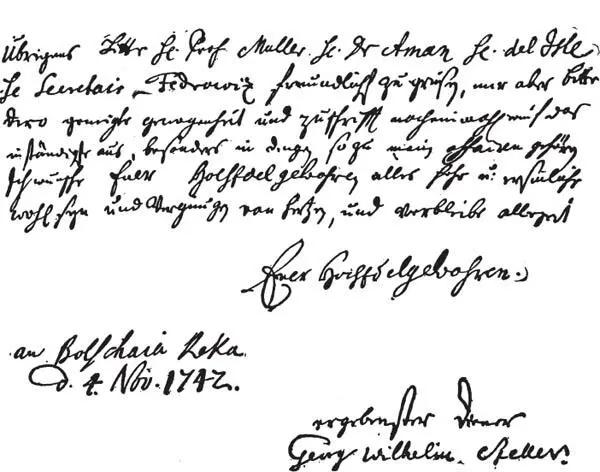

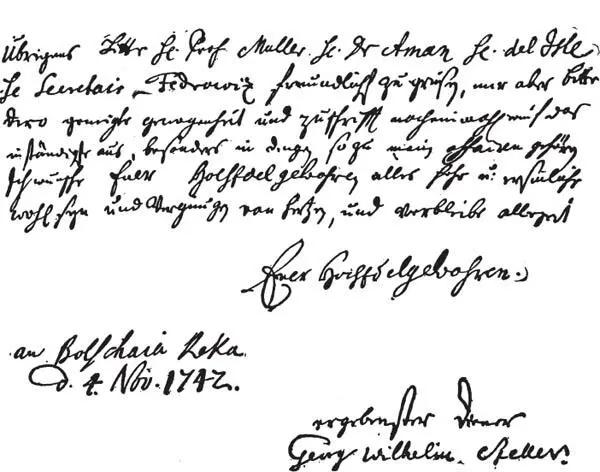

Aus dem Brief Stellers an Gmelin vom 4. November 1742

Steller als Naturforscher und Reiseschriftsteller

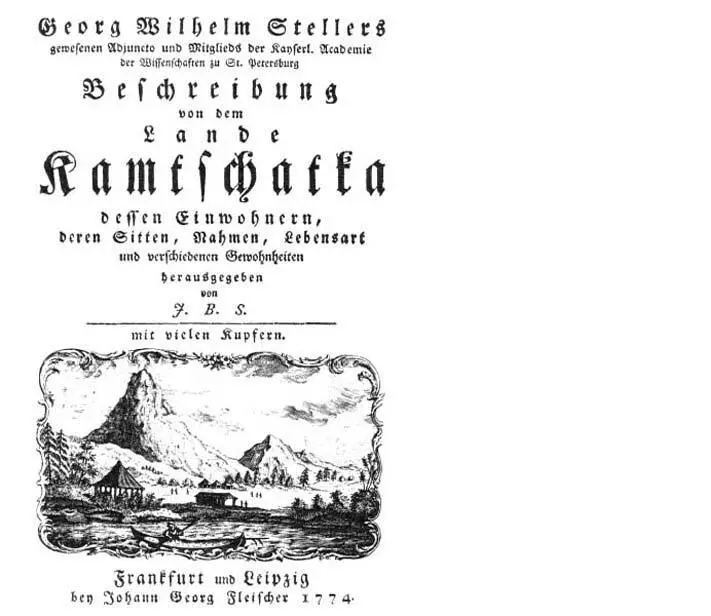

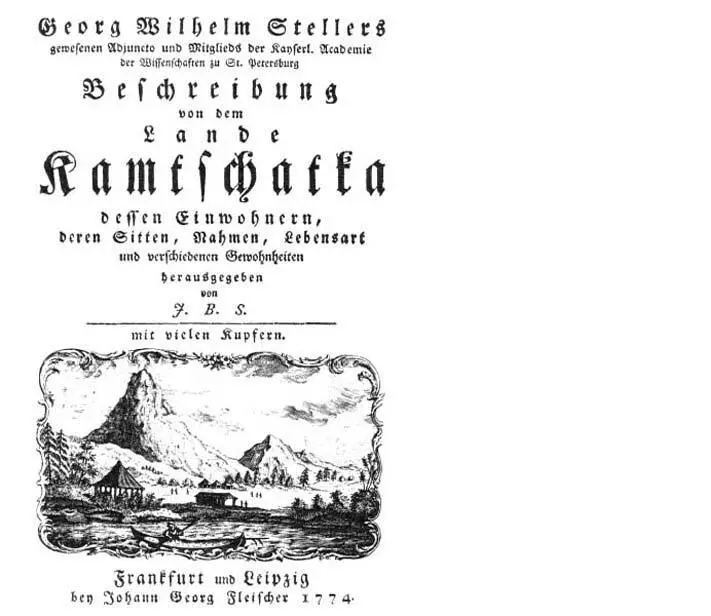

Georg Wilhelm Steller war ein außergewöhnlich produktiver und vielseitiger Wissenschaftler; neben seiner Feldforschungstätigkeit hat er zahlreiche Schriften zu den verschiedensten Wissensgebieten verfasst (u. a. zur Tierkunde, Fisch-, Vogel- und Mineralienkunde, zur Pflanzenkunde, zur Geschichte, Sprache und Heilkunde der sibirischen Völker). Sein Kollege Krascheninnikow zählte insgesamt zweiundsechzig Abhandlungen, von denen jedoch nur ein kleiner Teil nach Stellers Tod gedruckt wurde. Stellers Manuskripte und Berichte, die er im Juli 1743 per Schiff von Bolscherjetsk abgesandt hatte, erreichten die Akademie in Petersburg erst im Februar 1746; das Inhaltsverzeichnis wies dreiundzwanzig Schriften auf, darunter den Bericht über die Reise nach Amerika. Steller starb mit seinen siebenunddreißig Jahren zu früh, um noch genügend Zeit für die wissenschaftliche Bearbeitung und Edition seiner meist direkt »vor Ort« und unter schwierigsten Bedingungen geschriebenen Werke zu haben. Keine seiner Schriften hat Steller jemals gedruckt gesehen. Seine »Beschreibung der Meerthiere« (De bestiis marinis) erschien 1751 (dt. 1753), seine »Beschreibung von Kamtschatka« erst 1774, seine »Beschreibung der Beringinsel« 1781 und seine »Reise nach Amerika« erst im Jahre 1793. Doch war Steller nicht nur ein hervorragender und fleißiger Wissenschaftler, sondern auch ein ausgezeichneter Schriftsteller. Man kann zwar nicht gerade behaupten, Steller habe sich bewusst um einen gepflegten Stil bemüht. Vieles hat er, wie Hünefeld bemerkt, ohne am Ausdruck zu feilen, einfach niedergeschrieben, um die Fülle seiner Gedanken und des Erforschten schnell zu Papier zu bringen. Angesichts der schwierigen Umstände seines Schreibens ist seine schriftstellerische Leistung jedoch gar nicht hoch genug zu bewerten: »Der gelegentliche Vorwurf, seinen Schriften fehle der letzte Schliff, kann ebenso gut als Vorteil ausgelegt werden: Gerade dieses Drauflosschreiben bedingt eben jene Ursprünglichkeit und damit jene Lebhaftigkeit und Anschaulichkeit seiner Sprache, die der antiken Komödie gleicht: derb und realistisch, aber auch durch die köstliche Situationskomik und die Kunst der Charakteristik in den Bereich des Künstlerischen gehoben« (Hünefeld). Stellers Sprache ist teils wissenschaftlich sachlich und nüchtern (besonders bei seinen naturwissenschaftlichen Darstellungen), teils vermittelt sie echte Erlebnisnähe, besonders in seinem Bericht über die Reise nach Amerika, in dem sich hier und da kräftiger Humor, feine Ironie und beißender Sarkasmus finden. Trotz ihres Alters sind Stellers Werke von einer erstaunlichen Gegenwärtigkeit: »Wir können uns dem Zauber jener streng sachlichen Darstellung von De bestiis marinis ebenso wenig entziehen wie der farbigen Schilderung der Beschreibung von Kamtschatka, ganz zu schweigen vom ›Tagebuch‹ über jene Unglücksexpedition ins Beringmeer, das mit seiner verhaltenen Dramatik voll menschlichen Leids und Elends, aber auch voll Heldentum noch in unseren Tagen zu dichterischer Gestaltung anregen konnte« (Hünefeld).

Das Material zu seiner »Beschreibung von dem Lande Kamtschatka« sammelte Steller nicht zuletzt auf zahlreichen Reisen kreuz und quer durch die Halbinsel, obwohl, wie er selber schrieb, die Sommer- wie auch die Winterreisen an keinem Ort im ganzen Russischen Reich so beschwerlich und gefährlich waren wie auf Kamtschatka. Im Sommer kam man wegen der vielen Moraste, Binnenseen, Flüsse, Gebirge und steilen Täler selbst mit Pferden kaum voran. Im Winter lief man ständig Gefahr, in das Eis der Flüsse einzubrechen und zu ertrinken oder sich bei rasender Schlittenfahrt durch dichte Wälder die Knochen zu brechen und vom Schlitten zu fallen.

Auf seinen Reisen lernte Steller Land und Leute bestens kennen, besonders die Kamtschadalen oder Itelmenen, die zu den Paläoasiaten gehören; wie auch die Korjaken und Tschuktschen stellen die Itelmen Reste der altasiatischen Urbevölkerung Sibiriens dar, die in Randgebiete wie Kamtschatka abgedrängt worden waren. Steller konnte die durch eigentümliche Sprache, Fischfang, Erdhaus und Hundeschlitten gekennzeichnete alte Itelmenenkultur noch relativ unverfälscht erleben, erforschen und der Nachwelt schildern. Doch zeigt Steller in seiner Beschreibung der »Okkupation des Landes Kamtschatka« zugleich auch den Prozess der Eroberung, Unterdrückung, Ausbeutung und Vernichtung der Itelmenen durch die Russen auf, den er zum Teil noch selbst miterlebte.

Von 1697 bis 1699 durchzog der Kosaken-Konquistador Atlassow die Halbinsel und verleibte sie dem Russischen Reich ein. Nun begann eine langjährige grausame Schreckensherrschaft der Kosaken auf Kamtschatka, die raubten, plünderten, töteten und die Bewohner versklavten. Um die volkreichen Itelmenen zu dezimieren und zu schwächen, gaben die Kosaken, wie Steller schreibt, »ihnen durch unüberwindliche Beleidigungen Gelegenheit, mit Streit anzufangen, schlugen dann von Alten und Erwachsenen alles tot, was ihnen vorkam, machten ihre Weiber und Kinder zu Sklaven und ihre Güter zur Beute. So haben sie binnen vierzig Jahren die Zahl der Einwohner bis auf den zwölften oder fünfzehnten Teil reduziert.«

Später pressten die Kosaken die Itelmenen mit dem »Jassak« aus, dem in Pelzwerk erhobenen Tribut. Folge dieser russischen Unterdrückung waren zahlreiche Aufstände der Itelmenen, als deren größter die Rebellion von 1731 gilt, an die zu Stellers Zeiten die Erinnerung noch wach war. Es kam daher nicht von ungefähr, dass, wie Steller in dem Kirchenbuch geschrieben fand, nicht der dritte Teil von allen Kosaken auf Kamtschatka eines natürlichen Todes starb, sondern die meisten hier und da erschlagen wurden. Doch wurden die Widerstandskraft und der Überlebenswille der Itelmenen schließlich doch gebrochen; das Volk ging langsam seinem Untergang entgegen. Reichlicher Branntweingenuss und von den Russen eingeschleppte Krankheiten trugen mit dazu bei, dass die Reste der eingeborenen Bevölkerung Kamtschatkas elendig dahinkümmerten.

Читать дальше