Massenmedien sind Übertragungskanäle, die Informationen bzw. Inhalte an ein Publikum übermitteln, oder Organisationsformen, z. B. Radio, Fernsehen, Druck- und Pressemedien (Zeitung, Zeitschrift, Buch), Bild- und Tonträgermedien (Kino, Film, CD) oder computervermittelte Medien. Massenkommunikation bezieht sich auf die Kommunikation von und über (1) Inhalte, (2) die kontinuierlich und regelmäßig mithilfe von (3) Medien (4) einer Vielzahl von Personen übermittelt wird (Kunczik & Zipfel, 2005). Diese ist (5) öffentlich und ohne Zugangsberechtigung, (6) einseitig und ohne die Möglichkeit, dass Kommunikator:in und Rezipient:in die Rollen tauschen, sowie (7) ohne direkte Rückkopplung zwischen Rezipient:in und Kommunikator:in.

Individualkommunikation bezieht sich auf computervermittelte Kommunikationsmedien (z. B. Smartphone, Computer) oder die nicht-medienvermittelte Interaktion zwischen Menschen (Six et al., 2007). Bei computervermittelten Interaktionen werden Computer oder andere Formen von Informationstechnologie (z. B. Smartphones) verwendet, um eine (indirekte) Interaktion zwischen Personen zu ermöglichen (computervermittelte Kommunikation). Interagieren User:innen nicht miteinander, sondern direkt mit Anwendungen (z. B. Smartphone Apps) bzw. dem Computer, spricht man in der medienpsychologischen Forschung von Mensch-Computer-Interaktion. Die nicht-medienvermittelte Individualkommunikation findet zwischen zwei Menschen (Dyaden) oder in Gruppen statt und wird als Face-to-Face- Kommunikation bezeichnet.

Sowohl für die Massen- als auch für die Individualkommunikation spielen Sender:in, Empfänger:in und die vermittelte Botschaft eine Rolle. Mit dem Internet sind außerdem eine Reihe von Schnittmengen zwischen Individual- und Massenkommunikation entstanden. Die öffentlich lesbaren Inhalte auf sozialen Netzwerkseiten entsprechen beispielsweise sowohl den Kriterien der Massenkommunikation als auch denen der computervermittelten Individualkommunikation. Konflikte bringt das nicht nur für die wissenschaftlichen Definitionen, sondern zuweilen auch für die User:innen (Schmidt, 2019).

Die Aufgabe der Psychologie ist es, das menschliche Erleben und Verhalten zu beschreiben, zu erklären und zu prognostizieren. Dementsprechend lässt sich die folgende Definition ableiten.

Medienpsychologie

Medienpsychologische Forschung beschäftigt sich mit der Beschreibung, Erklärung und Prognose des Erlebens und Verhaltens, das mit Medien verknüpft ist, bzw. das vor, während oder nach der Mediennutzung stattfindet.

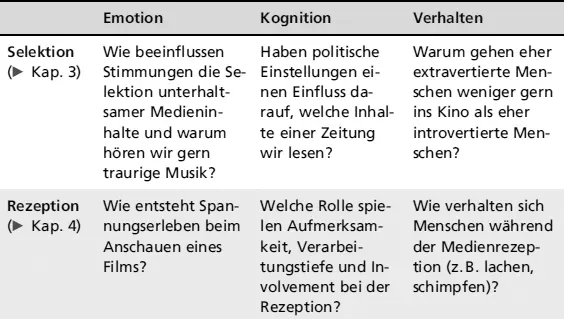

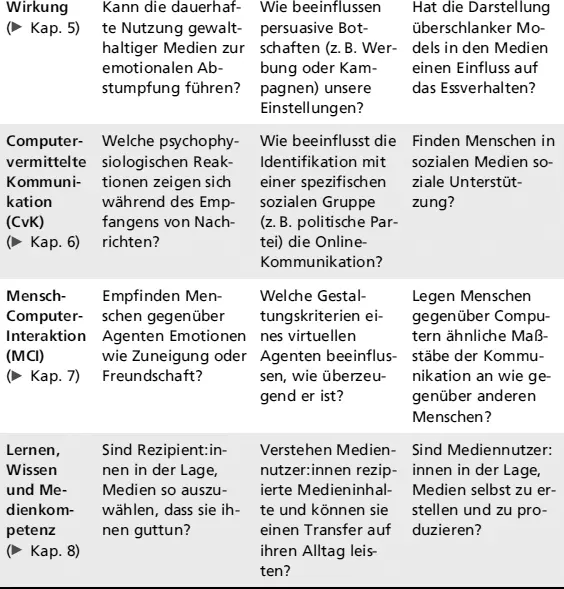

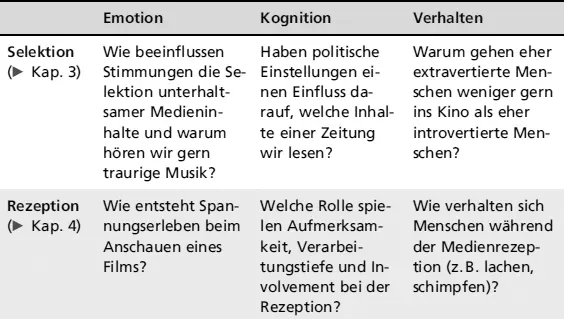

Das Fach Medienpsychologie lässt sich anhand zweier Ansätze gliedern: Erstens anhand der psychologischen Trias Emotion, Kognition und Konation; zweitens anhand der Teilaspekte der Mediennutzung Selektion, Rezeption, Wirkung, medienvermittelte Kommunikation.

Emotionen beschreiben das Fühlen und den Affekt, Kognition beschreibt das Denken. Konation bezeichnet das beobachtbare Verhalten.

Die Medienselektion bezieht sich auf jegliche medienbezogenen Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen, die vor der eigentlichen Medienrezeption stattfinden. Ganz besonders interessieren hier die Gründe für die Auswahl von Medieninhalten und -angeboten. Medienrezeption umfasst den Prozess der Mediennutzung im engeren Sinne. Es geht also um die Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen während der Mediennutzung. Die Medienwirkung umfasst dann schließlich den Einfluss der Mediennutzung auf die der Rezeption nachfolgenden Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen. Die medienvermittelte Kommunikation kann während der Medienselektion, -rezeption und -wirkung stattfinden. Wenn beispielsweise während und nach der Rezeption eines Nachrichtentextes in sozialen Medien mit anderen Leser:innen diskutiert wird, so handelt es sich um medienvermittelte Kommunikation.

Im Schnittbereich dieser inhaltlichen Dimensionen der Medienpsychologie ergeben sich zahlreiche Anwendungsbereiche, für die die medienpsychologische Grundlagenforschung zentrale Impulse liefert. Ein häufiges und entsprechend wichtiges Ziel dieser anwendungsorientierten medienpsychologischen Forschung ist es, praktische Strategien und Orientierungshilfen für die Mediennutzung im Alltag zu leisten. Ein wichtiges Beispiel hierfür ist Forschung zur Medienkompetenz, die sich auf die Frage bezieht, über welche Fähigkeiten und Fertigkeiten Menschen verfügen sollten, um Medienangebote so zu selektieren und zu nutzen, dass sie ihnen psychisch und physisch guttun und dass sie mit ihnen lernen, aber auch um deren kritische Seiten hinterfragen und sie gleichermaßen genießen und sich mit ihnen unterhalten zu können.

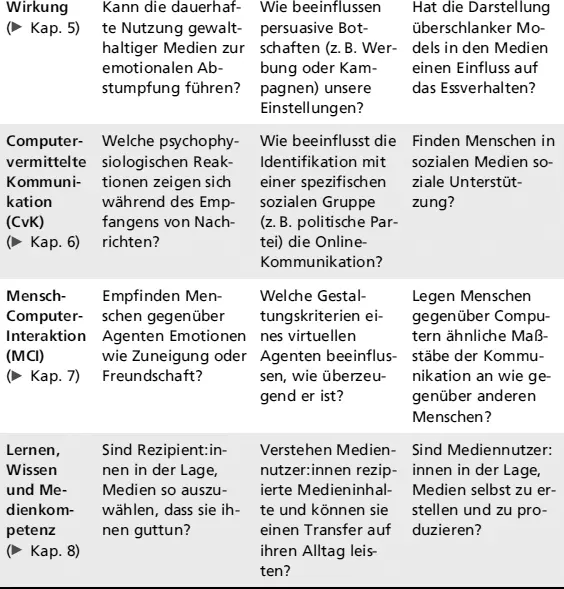

In Tabelle 1.1 sind beispielhaft einige Forschungsfragen zusammengefasst, die aus der Schnittstelle der beiden Strukturen (psychologische Trias und Teilaspekte der Mediennutzung) resultieren können (

Tab. 1.1 Tab. 1.1: Beispiele für medienpsychologische Forschungsfragen bezogen auf Teilaspekte der Mediennutzung (erste Spalte) und Dimensionen des psychologischen Erlebens und Verhaltens (erste Zeile) EmotionKognitionVerhalten

). Die Tabelle gibt zudem einen Überblick über die Kapitel, in denen die jeweiligen Aspekte betrachtet werden.

Tab. 1.1: Beispiele für medienpsychologische Forschungsfragen bezogen auf Teilaspekte der Mediennutzung (erste Spalte) und Dimensionen des psychologischen Erlebens und Verhaltens (erste Zeile)

EmotionKognitionVerhalten

1.2 Medienpsychologie und Medienwissen

Medienpsychologie kann nicht ohne Medienwissen sinnvoll verstanden und beforscht werden. Aktuelle Statistiken und Daten zu verschiedenen Zielgruppen basieren teilweise auf großangelegten Studien und sind wertvolle Quellen, um die eigene Forschung (z. B. Bachelorarbeiten oder Masterarbeiten) vorzubereiten oder auch, um die Ergebnisse medienpsychologischer Forschung einordnen zu können. Um spezifische psychologische Ergebnisse zum Thema Smartphone- oder App-Rezeption wie beispielsweise Involvement, Sucht oder Sexting einordnen zu können, ist es erforderlich zu wissen, wie viele Menschen wie lange ein Smartphone nutzen. Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Quellen.

Die wichtigsten Quellen zu Mediennutzung und Medienmarkt

1. Media Perspektiven: Monatlich werden Artikel zum Medienmarkt, zu aktuellen Medienangeboten und dem Nutzungsverhalten publiziert. Die Fachzeitschrift ist kostenlos zugänglich und die Artikel basieren häufig auf großangelegten, repräsentativen Studien. Die Zeitschrift wird von der ARD-Werbung Sales & Services GmbH produziert: media-perspektiven.de

2. Studienreihe »Medien und ihr Publikum« (MiP): Jährlich werden in den Media Perspektiven Daten zu Nutzungsdauer und Nutzungshäufigkeit audiovisueller und Online-Medien publiziert. Die Studienreihe MiP ist eine Fusion der seit 1964 laufenden Langzeitstudie Massenkommunikation (Panel- und Trendstudien) sowie der ARD/ZDF-Onlinestudie und wird übersichtlich in den »Basisdaten« der Media Perspektiven aufbereitet: ard-werbung.de/media-perspektiven/basisdaten/

3. KIM, JIM, FIM: Vom Medienpädagogischen Forschungsverbund Süd-West werden regelmäßig vier repräsentative Studien durchgeführt, die sich dem Mediennutzungsverhalten von Kleinkindern (miniKIM), Kindern (KIM), Jugendlichen (JIM) und Familien (FIM) befassen: mpfs.de

Читать дальше