Man bittet den Erzähler, er möge versuchen, den Unbekannten umzustimmen – vielleicht habe er Erfolg, immerhin seien beide ja Österreicher. Tatsächlich zeigt sich Der Erzähler und Dr. B.Dr. B. – so der Name des Retters – sehr offen; den seltsamen Umstand, dass seine erstaunlichen Schachkenntnisse nicht Resultat spielerischer Praxis sind, erklärt er, indem er über sein Schicksal berichtet.

Dr. B. stammt aus einer traditionsreichen österreichischen Familie. Als Anwalt hatte er Kontakte zur Kirche und zu den höchsten Kreisen des Adels und arbeitete für sie als Vermögensverwalter. Das stieß auf das Interesse der Nationalsozialisten. Ein Verbindungsmann aus der Kanzlei informierte diese über die verschiedenen Geschäfte, und so wurde Dr. B. einen Tag vor Hitlers Einmarsch in Wien von der SS Verhaftung und Isolationsfolter verhaftet, konnte aber zuvor die für die Nazis interessanten Belege in Sicherheit bringen. Um wichtige Informationen aus ihm herauszupressen, sperrte man ihn im Hotel Metropole, dem Hauptquartier der Gestapo, in ein Einzelzimmer. Monatelang wurde er in absoluter Isolation gehalten, ohne Möglichkeit zum Gespräch oder zu irgendeiner geistigen Betätigung.

Schon fast bereit, nach viermonatiger Einzelhaft die geforderten Informationen preiszugeben, gelang es ihm vor einem Verhör, sich heimlich in Besitz eines Buches zu bringen. Seine Hoffnung auf anspruchsvolle literarische Genüsse wurde aber in jenem Moment zerschlagen, als er dieses auf seinem Zimmer hervorholte: Das Buch enthielt eine Das Schachbuch Sammlung von Schachpartien. Enttäuscht begann er mit dem Nachspielen, verwendete dazu notdürftig eine karierte Bettdecke und knetete aus Brotkrümeln Figuren. Schon bald waren diese Behelfe nicht mehr notwendig, da er die Partien im Kopf nachspielte, um damit sein Gehirn zu trainieren.

Die Waffe gegen die Abstumpfung erwies sich aber als zweischneidig, denn Dr. B. wurde des Einübens und Rekapitulierens alter Spielzüge überdrüssig und widmete sich der Erfindung neuer Partien. Dies führte jedoch zur Aufspaltung seines Weg in den Wahnsinn Bewusstseins, da es dabei erforderlich war, für jeden der beiden imaginären Gegner jeweils die Spielzüge vorauszudenken, ohne die des anderen wiederum zu kennen. Dr. B. nannte seine beiden Schachspieler-Persönlichkeiten »Ich Schwarz« und »Ich Weiß« (S. 55). Er geriet durch diese Spielweise geistig völlig aus dem Gleichgewicht und ließ, vom Schachspiel als Mittelpunkt seiner Existenz geradezu besessen, die Verhöre und sogar die Nahrungsaufnahme zu Nebensachen werden.

Schließlich erwachte er eines Tages in einem Krankenhaus, wohin man ihn im Zustand unkontrollierter fiebriger Erregung gebracht hatte. Dem behandelnden Arzt gelang es, Dr. B.s Entlassung durchzusetzen, sodass dieser ungehindert Österreich Dr. B. geht ins Exil verlassen konnte.

Dr. B. erklärt sein überraschendes Eingreifen in die Partie mit Czentovic damit, dass sich sein Denken abgewöhnt habe, Dr. B.s Spielweise Schachpartien mit Spielern aus Fleisch und Blut in Verbindung zu bringen. Mit der Partie gegen den Weltmeister am folgenden Tag verfolge er das therapeutische Ziel, einen Schlussstrich unter seine Schachbesessenheit zu ziehen.

Es kommt jedoch ganz anders. Tatsächlich gelingt Dr. B. das Unglaubliche – er kann Czentovic Sieg und Zusammenbruch besiegen. Entgegen seinem guten Vorsatz und den Warnungen des Erzählers lässt er sich auf eine Revanchepartie ein, in deren Verlauf er zusehends die Kontrolle über sich selbst verliert und – wie schon in seiner Haft – in eine fiebrig erregte Anspannung verfällt: nicht zuletzt bedingt durch das psychologische Geschick seines Gegners, der ihn durch bewusst verzögerndes Spiel aus der Fassung bringen will. In seiner verwirrten Ungeduld beginnt Dr. B. während der Zugpausen andere Partien zu durchdenken und bietet seinem Gegenüber sogar ein falsches Schach. Nur der Abbruch der Partie kann Dr. B. vor dem geistigen Zusammenbruch retten. Aus seiner Trance erwachend, schwört er dem Schachspiel ab, während Czentovic gönnerhaft die Qualitäten seines Gegenspielers lobt.

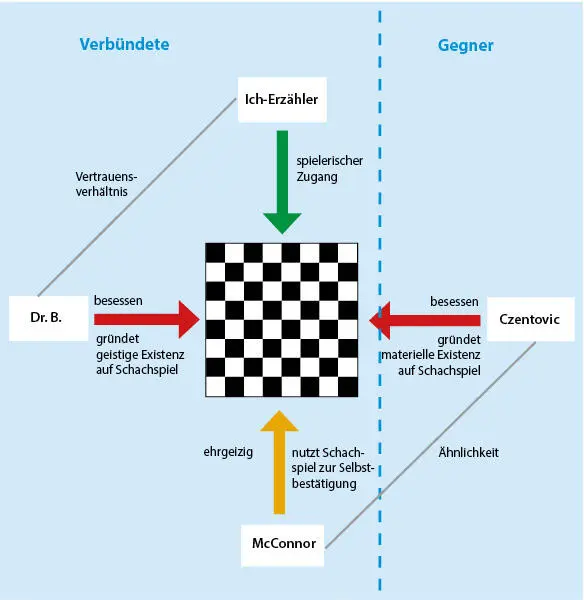

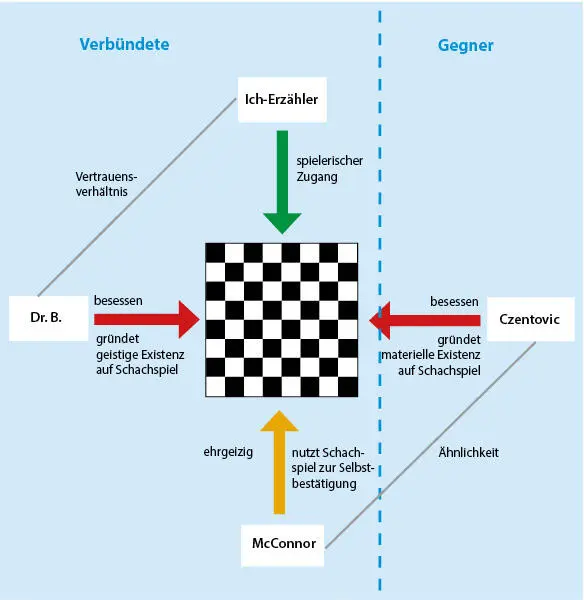

Abb. 1: Figurenkonstellation und das Verhältnis der einzelnen Figuren zum Schachspiel

Die Hauptfiguren: Dr. B. und Czentovic als Gegenspieler

Dr. B.Niemand weiß Genaueres über ihn, als er das erste Mal auftritt – Dr. B., der Retter aus dem Nichts, der die versammelten Schachamateure vor dem drohenden Untergang bewahrt. Zunächst lernt man nur sein Erscheinungsbild Äußeres kennen: ein Mittvierziger mit auffällig schmalem, scharfem Gesicht, dessen »fast kreidige Blässe« (S. 26) der Erzähler besonders hervorhebt. Diese wie auch weitere Äußerlichkeiten werden später mit seiner zermürbenden Einzelhaft erklärt: die Verwirrung, die sich nach Ende der Partie seiner bemächtigt (S. 30), das »nervöse[ ] Zucken um seinen […] Mundwinkel« (S. 37), das weiße Haar, insgesamt auch die Tatsache, dass er den Eindruck eines plötzlich Gealterten hinterlässt (S. 32).

Sein Schicksal, über das er dem Erzähler berichtet, steht stellvertretend für die Geschichte vieler Opfer der NS-Willkür Opfer der NS-Herrschaft, die noch viel Schlimmeres erdulden mussten: Dr. B. wird von heute auf morgen aus dem Berufsleben gerissen, inhaftiert und brutaler Gehirnwäsche ausgesetzt. Seine Kontakte zur Umwelt sind gekappt, sinnvolle Tätigkeit wird unterbunden – er wird ein »Sklave des Nichts« (S. 51), losgelöst von allem, was menschliches Leben lebenswert macht.

Auch die Zeit nach seiner Haft steht für Dr. B. im Zeichen von Verlust und Trennung. Er repräsentiert den Typus des Exil als Leidensstation Exilanten, der sich dem Zugriff Hitlers durch die Flucht ins Ausland entzieht: Dabei verliert er nicht nur seine Heimat und seine gesellschaftlichen Bindungen, sondern auch einen Teil seines Ich. Deutlich wird dies im Verlauf der beiden Partien mit Czentovic, als Dr. B. zusehends die Kontrolle über sich verliert und er in unbeherrschte Erregung verfällt. Sukzessive nimmt etwas Wahnhaftes von ihm Besitz – etwas anderes, das nicht er selbst ist.

Dr. B. verkörpert die Tradition des alten Treue zu Österreich Österreich und damit vieles, was schon vor dem »Anschluss« ans Deutsche Reich im März 1938 der Vergangenheit angehörte. Dr. B.s Vorfahren pflegten Umgang mit dem Komponisten Franz Schubert und dem Kaiser, und als Anwalt steht er auch in der Zeit der Ersten Republik (1918–1938) jenen Kreisen nahe, die die alte Monarchie gestützt haben, also dem Adel und der Kirche. Dr. B. ist noch so stark in seiner als positiv empfundenen Welt von gestern verwurzelt, dass er an den radikal neuen Verhältnissen der Gegenwart – der Diktatur des Hitlerstaats – zerbrechen muss. Als Vermögensverwalter von Klöstern und Mitgliedern der kaiserlichen Familie vertritt er klerikal-monarchistische Interessen und ist dadurch den neuen Machthabern ein Dorn im Auge. Seine Opposition gegen den Nationalsozialismus ist nicht politischer Natur, sondern Konsequenz eines pflichtbewussten und loyalen Charakters. Das Motiv des politischen Widerstands bleibt aus der Schachnovelle daher ausgespart.

Umgänglich, kommunikativ, bescheiden Herkunft und Umgang von Dr. B. sind vom Großbürgertum geprägt; anders als Czentovic weiß er demnach, wie er sich in der Gesellschaft zu bewegen und zu verhalten hat. Dank seiner verbalen Wendigkeit bereitet es ihm keine Schwierigkeiten, die Konversation mühelos zu meistern und Situationen sprachlich exakt zu analysieren. Trotz dieser Qualitäten ist er um eine unauffällige Erscheinung bemüht und frei von Arroganz – ebenfalls ein Unterschied zu Czentovic.

Читать дальше