Zwischen diesen beiden Polen – das Essen kann und wird jeder beurteilen und dennoch wird man es nicht jedem recht machen können – bewegt sich unsere Forderung: Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung und insbesondere die, die im Gesundheitswesen tätig sind, sollten sich der Zufriedenheit mit dem Essen stellen. Sie sollten sich zunächst fragen, ob sie Möglichkeiten sehen, die Zufriedenheit ihrer Bewohner und Gäste zu berücksichtigen. Sie könnten beispielweise die Kommunikation rund um die Prozessabläufe verbessern. Sie könnten ein System aufbauen,

das vereinzelt auf individuelle Wünsche einzugehen vermag. Sie könnten immer wieder nachfragen, ob eine einmal getroffene Wahl auch noch nach Tagen gilt. Dies kann bereits helfen, die vielen einigermaßen Zufriedenen zufriedener zu machen und den Unzufriedenen das Gefühl zu vermitteln, dass man sich um sie bemüht.

Denn der dafür notwendige Sachverstand ist in den meisten Häusern vorhanden. Die Küchen sind gut ausgestattet und das Personal in der Regel gut geschult. Vielfach gibt es ernährungsbeauftragte Ärzte, teilweise auch Ernährungsteams. Und dennoch sind manche Küchen noch immer das Kellerkind des Hauses. Beispielsweise dann, wenn der Prozessablauf rund um die Speisenversorgung schon lange nicht mehr intern revidiert wurde oder wenn die Patienten respektive die Bewohner selbst wenig Einfluss auf die Prozesse nehmen können. Probleme bestehen auch dann, wenn zwischen den beteiligten Berufsgruppen (z. B. Küche – Station) nur ein Minimum an Dialog herrscht oder das Management des Hauses in die Prozesse der Speisenversorgung kaum eingebunden ist.

Das Speisemanagement in der Gemeinschaftsverpflegung ist keine einfache Aufgabe, es ist nicht mit geringem Budget und auch nicht ohne klare Zielvorgaben zu bewältigen – das zeigt dieses Buch. Möge es den Beschäftigten und Verantwortlichen vieler sozialer Einrichtungen in der Ausübung ihrer Aufgaben eine Hilfe sein, möge es bewährte Maßnahmen und Prozessabläufe aufzeigen und schrittweise Verbesserungen anstoßen.

Wir wünschen diesem Buch eine breite Rezeption und einen guten Absatz – zum Wohl und für eine steigende Zufriedenheit all derer, die gemeinschaftlich verpflegt werden.

Heidelberg, Januar 2013

Dr. Gesa Schönberger

(Dr. Rainer Wild-Stiftung, Stiftung für gesunde Ernährung, Heidelberg)

1Freiburger Forschungsstelle Arbeits- und Sozialmedizin (Hrsg.) (2006): Befragung der Patienten zur Qualität der Krankenhausverpflegung und zu ihrer Einstellung zu Biokost. Ergänzend Befragung der Kliniken zum Einsatz von Biokost in ihrer Speisenversorgung – Projekt Nr. 04OE042.

2vgl. Lübke, Heinrich (2009): Was wünschen wir uns? Anforderungen des Arztes an das Krankenhausessen. Vortragscharts der Tagung Ernährung, Diätetik, Infusionstherapie der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin, 2009. http://www.dgem.de/material/pdfs/edi09/edi_09_Luebke.pdf. Download am 03.01.2013

3Pressemitteilung Weisse Liste, Barmer GEK, AOK: Größte Patientenbefragung in Deutschland: Patienten sind zufrieden mit Krankenhäusern – Deutliche Unterschiede zwischen einzelnen Häusern. 18.12.2012. Download am 03.01.2013.

4Eiff, Wilfried von (2012): Speisenversorgung im Krankenhaus: Marketing- und Kosteneffekte durch Prozess- und Qualitätsmanagement. In: Ernährungsumschau 59 (2), S. 78–88.

1 1. Speisenversorgung im Gesundheitswesen

1.1 Marktdynamik und Marktstruktur der Speisenversorgung in der Sozialverpflegung

Wilfried von Eiff und Alexandra Groth (Centrum für Krankenhausmanagement)

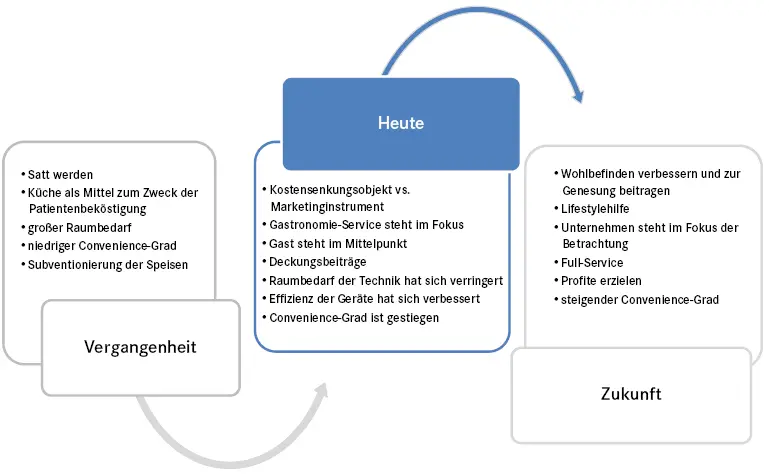

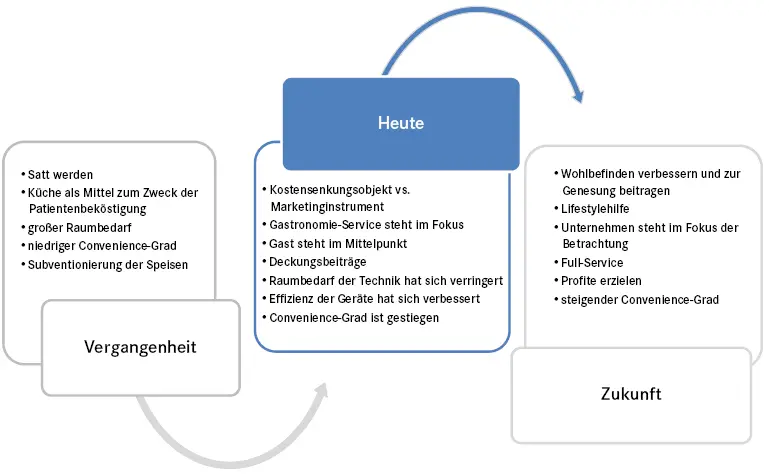

Die Bedeutung der Speisenversorgung in der Sozialverpflegung hat sich im Laufe der Jahre gewandelt (siehe Abb. 1). Früher wurde die Speisenversorgung als Mittel zum Zweck – der Patientenverpflegung – angesehen. Das „Satt werden“ war primäres Ziel der Speisenversorgung. Die Küche stand dabei im Fokus der Betrachtung. Die Speisenversorgung im Krankenhaus war durch Subventionen gekennzeichnet. Zudem waren ein niedriger Convenience-Grad und großer Raumbedarf für die Technik zur Speisenzubereitung charakteristisch. 5

Es kam zu einem Umdenken weg von einer Subventionierung bzw. Bezuschussung der Speisenversorgung, hin zur Erzielung von Deckungsbeiträgen. Heute steht der Gast im Vordergrund und als Aufgabe der Speisenversorgung wird der Gastronomie-Service angesehen. Zum einen wird die Speisenversorgung als Kostensenkungsobjekt angesehen, zum anderen als Marketinginstrument. Für die Technik ist weniger Raum notwendig, die Effizienz der Geräte und der Convenience-Grad der eingesetzten Lebensmittel sind gestiegen. 6

Zukünftig wird das Unternehmen in den Betrachtungsfokus rücken. Aufgabe wird es sein, Full-Service zu leisten und mit der Speisenversorgung Profite zu erzielen, bei steigendem Convenience-Grad. Die Speisenversorgung wird in Zukunft dazu beitragen, das Wohlbefinden der Patienten zu verbessern und die Genesung zu fördern. 7

Abb. 1: Die Bedeutung der Speisenversorgung im Krankenhaus hat sich verändert.

Vergleicht man die Gegebenheiten der Speisenversorgung in der Gemeinschafts- bzw. Sozialverpflegung mit denen der Gastronomie, werden die Unterschiede deutlich. In der Sozialverpflegung steht eine homogene Personengruppe einem sich ändernden, variablen Speisenangebot gegenüber. Anders in der Gastronomie. Dort steht einem feststehenden Speisenangebot eine wechselnde Gruppe an Gästen gegenüber. 8In der Sozialverpflegung ist das Speisenangebot speziell auf die Kundengruppe auszurichten und auf krankheitsbedingte Ernährungsbesonderheiten ist, mit geeigneten Kostformen, zu antworten. Um eine adäquate Versorgung der Patienten mit Speisen garantieren zu können, sind Anpassungsfähigkeit und Flexibilität der Speisenversorgung in Krankenhäusern erforderlich.

Speisenversorgung im Krankenhaus

Viele Krankenhäuser stehen heute vor Entscheidungen, was die hauseigene Speisenversorgung betrifft. Zum einen aufgrund veralteter und modernisierungs- bzw. renovierungsbedürftiger Küchen, zum anderen werfen Fusionen oder Kooperationen Fragen zur Organisation der hauseigenen Speisenversorgung auf. Häuser mit alten Kücheneinrichtungen stehen dabei vor der Entscheidung, die Einrichtungen zu modernisieren oder auszulagern. Es ist erkennbar, dass die Krankenhäuser hinsichtlich der Speisenversorgung Veränderungen anstreben. Betrachtet man sich die Zahlen, zeigen diese, dass 9 % der Krankenhäuser konkret in 2009 einen Betriebsformwechsel der Küche für die folgenden 3 Jahre planten, 12,5 % der Häuser einen Wechsel des Speisenzubereitungsverfahrens anstrebten und 5,4 % gerne von der Eigenherstellung zu einer Fremdbelieferung wechseln würden. 9Der Betriebsformwechsel vollzog sich am häufigsten von der Eigenregie in eine Service-GmbH. Die Häuser, die eine Änderung des Zubereitungsverfahrens anstreben, favorisieren eine Veränderung hin zur Zubereitung nach dem Cook & Chill-Verfahren. Der Zuwachs ist bei diesem Zubereitungsverfahren am höchsten. 10Beim Wechsel von der Eigenherstellung zur Fremdbelieferung sind die von den Krankenhäusern gewünschten Herstellverfahren Cook & Chill und Sous Vide. 11

Derzeitiger Standard in deutschen Krankenhäusern ist die in Eigenregie betriebene Küche und die Anwendung des Cook & Serve-Herstellungsverfahrens. 12Mehr als 70 % der Krankenhäuser versorgen aus der eigenen Küche heraus noch andere, nicht im Krankenhaus angesiedelte Einrichtungen, um zusätzliche Erlöse zu erzielen. 13

Die zunehmende Zentralisierung von Krankenhausküchen ist zu beobachten und mit einem steigenden Personaleinsatz und gestiegenen Drittumsätzen zu begründen. Ein Outsourcing der Speisenversorgung wird durch unterschiedliche Regelungen zur Mehrwertsteuer erschwert. Ein Produktionssystemwechsel rückt in diesem Fall als Alternative zum Outsourcing in den Vordergrund.

Читать дальше