1 ...8 9 10 12 13 14 ...20 (Quelle: Prof. Dr. Dr. Wilfried von Eiff – CKM-Studie „Markt und Management der Speisenversorgung im Krankenhaus“)

5vgl. Mewes (2007), S. 10 und Schmid (2010).

6vgl. Mewes (2007), S. 10 und Schmid (2010).

7vgl. Schmid (2010).

8vgl. Beer-Borst (2008), S. 2 und Steinel (2008), S. 14f.

9vgl. Lehmann (2010), S. 42 und Schmid (2010)

10vgl. Lehmann (2010), S. 42.

11vgl. Schmid (2010).

12vgl. Lehmann (2010), S. 40.

13vgl. Lehmann/Kußmann/Blum (2007), S. 3.

14vgl. Lehmann (2010), S. 42.

15vgl. Lehmann (2010), S. 40f. sowie Eiff, v. (2012), S. 79.

16vgl. Schmid (2010).

17vgl. Eiff, v. (2012), S. 85.

18vgl. Eiff, v. C. A. (2013)

19vgl. Lehmann/ Kußmann/ Blum (2007), S. 3.

20vgl. Eiff, v. (2012), S. 79.

21vgl. Mewes (2007), S. 10.

22vgl. Eiff, v. C. A. (2013)

23Zur Bedeutung einer „heilungsfördernden Umgebung“ im Krankenhaus für die Patientenzufriedenheit siehe : von Eiff, M. C./von Eiff, W. (2013)

1 2. Marketing und Marktkommunikation in der Sozialverpflegung

Wilfried von Eiff (Centrum für Krankenhausmanagement)

2.1 Wettbewerbsdynamik und Gesundheitsmarkt

Gerade die sog. entwickelten Gesundheitssysteme verzeichnen eine Intensivierung des Wettbewerbs zwischen den Anbietern medizinischer Leistungen. Auslöser dieser Entwicklung in Deutschland ist die seit 1993 mit dem Gesundheitsstrukturgesetz (GSG) einsetzende Reformgesetzgebung, in deren Verlauf das DRG-System (als Festpreis orientiertes Entgeltsystem für stationäre Leistungen) eingeführt und das Leistungsrecht (Kostenerstattung, Schnittstellenmanagement, Prävention und Rehabilitation, Arzneimittel, häusliche Krankenpflege, sektorübergreifende Versorgungskooperationen durch IV-Verträge, Disease Management und Katalogkrankheiten) restrukturiert wurde.

Getragen wurde dieser Reformprozess von einem grundlegenden Paradigmenwechsel in dem Verständnis, wie Krankenhäuser (aber auch Reha-Kliniken, Pflegeheime und Seniorenheime) zu organisieren und zu führen sind: Das traditionelle verwaltungsorientierte Paradigma ging davon aus, dass eine qualifizierte medizinische Versorgung nur mit höheren Kosten einhergehen kann. Das managementorientierte Paradigma der Reformeingriffe setzte die Maxime, eine medizinische Besserversorgung müsse bei tendenziell sinkenden Kosten realisiert werden. Hieraus entstand eine sogenannte „Neue Marktdynamik“ im Gesundheitswesen, die durch folgende Merkmale gekennzeichnet ist:

• Deutlicher Rückgang der staatlichen Investitionsfinanzierung.

• Konkurrenz um Patienten, national und international.

• Wettlauf um Kostenträgerbudgets und (geringe) öffentliche Investitionsfördermittel.

• Zunahme der Selbstbeteiligung von Patienten an den Behandlungskosten verstärkt die Forderung nach Mitsprache bei der Arztauswahl.

• Intensivierung von Zweit-Meinungskonsilen.

• Wettbewerb um qualifiziertes Personal im sich immer schärfer abzeichnenden „War for Talent“.

• Verdrängungswettbewerb entlang der Versorgungskette: Krankenhäuser, niedergelassene Ärzte und Reha-Kliniken dehnen ihre Geschäftsfelder zu gegenseitigen Lasten aus.

• Wachsende faktische Macht der Kostenträger im Bereich Strukturplanung, Qualitäts- und Leistungsmengenfestlegung.

• Mergers and Acquisitions verändern die Trägerlandschaft und beeinflussen die Leistungsstrukturen.

• Finanzinvestoren (auch aus dem Ausland) haben den Gesundheitsmarkt als lukrativen Anlagebereich entdeckt.

• Managed Care-Tendenzen nehmen zu: Einkaufsmodell und Selbstbeteiligung sind offen diskutierte Optionen.

• Öffentliche Transparenz über die Leistungsqualität von Medizinanbietern wird durch Benchmarking und Betriebsvergleiche forciert.

• Deutsche Krankenhäuser sind chronisch unterkapitalisiert; über 70 % der Krankenhäuser haben einen Investitionsstau im Hinblick auf die Realisierung DRG-gerechter baulich funktionaler Abläufe und kundengerechter Ausstattung.

• Wettlauf um die Bildung von Versorgungsnetzwerken, die in der Lage sind, Disease Management-Versorgung zu garantieren: in Zukunft konkurrieren nicht mehr einzelne Krankenhäuser, sondern vertikale Versorgungsketten, Netzwerke zur Versorgung spezieller Entitäten und regionale Cluster.

• Zunehmende Informationsflut durch populärwissenschaftliche Berichterstattung über medizinische Leistungen (Ranking-Listen für Ärzte und Krankenhäuser; innovative Diagnose- und Therapiemethoden; …) in den Medien.

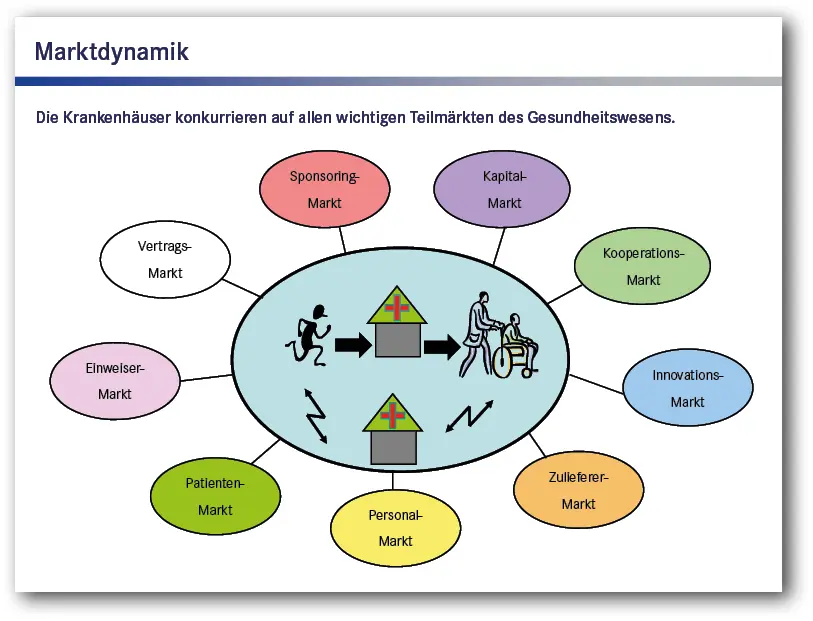

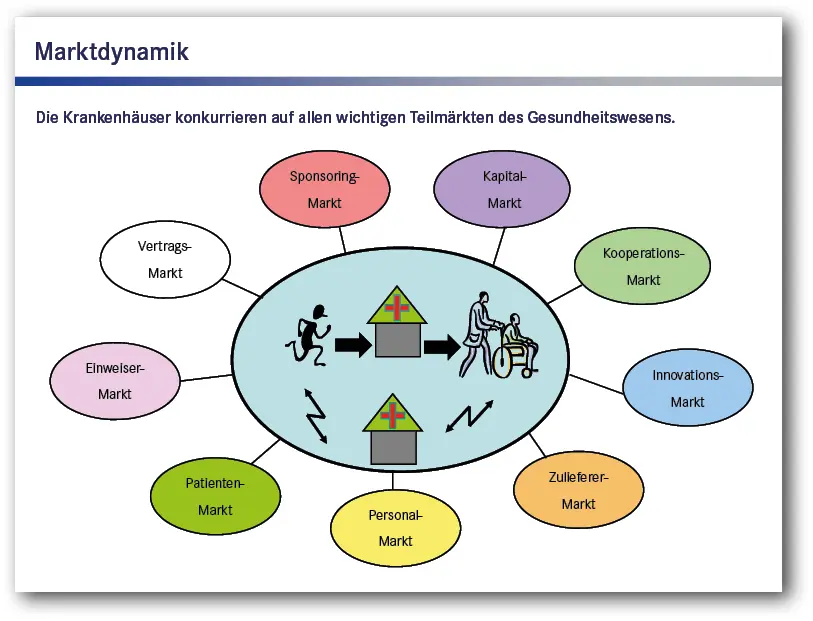

Die „Neue Marktdynamik“, die durch die Phänomene „Alternde Gesellschaft“, „Medizinischer Fortschritt“, „Wandel des Gesundheitswesens zu einem Nachfragermarkt“, „Ärztemangel“, „Generation Y“, und „Pflegemangel“ zunehmend kompliziert wird, bringt die Krankenhäuser auf allen wichtigen Teilmärkten des Gesundheitswesens in Konkurrenz (siehe Abb. 28).

Abb. 28: Der Wettbewerb zwischen Wertschöpfungsketten, Versorgungsnetzen und Medizinclustern gewinnt an Bedeutung.

Aufgrund dieser komplexen Situation gewinnt eine zielgerichtete Marktkommunikation von Krankenhäusern an Bedeutung, mit deren Hilfe es gelingt, die relevanten Zielgruppen von der Leistungsfähigkeit des eigenen Portfolios zu überzeugen.

Aber auch die Leistungspartner (Zulieferer) müssen den medizinischen Leistungsanbietern die Qualität und die Preiswürdigkeit ihrer Produkte kommunikativ verdeutlichen. Dies gilt in besonderem Maß für die Anbieter von entkoppelten Speisensystemen (Cook-and-Chill; Cook-and-Freeze; Sousvide), die nicht nur gegeneinander konkurrieren, sondern auch mit hauseigenen Versorgungsformen im Wettbewerb stehen.

2.2 Kommunikation als Erfolgsfaktor

Begriff, Zweck und Funktion

Kommunikation ist das Senden von Botschaften mit dem Ziel, den Empfänger bzgl. Einstellung und/oder Verhalten zu beeinflussen. Kommunikation findet einseitig (Sender adressiert eine Nachricht an den Empfänger) oder zweiseitig (Sender und Empfänger stehen im Dialog; Empfänger kommentiert die Nachricht des Senders) statt.

Zweck der Kommunikation ist es, Personen oder Zielgruppen

• über einen Sachverhalt zu informieren,

• die Einstellung zu einem Sachverhalt zu ändern,

• Aufmerksamkeit für etwas zu erreichen,

• zum aktiven Handeln aufzufordern,

• zu bestätigen, dass eine in der Vergangenheit getroffene Nachfrageentscheidung oder Handlung sachlich richtig war und/oder

• die Weiterempfehlungsbereitschaft zu steigern.

Kommunikationsbotschaften bestehen grundsätzlich aus zwei Komponenten:

• Der sachliche Inhalt ist durch Zahlen, Daten und Fakten charakterisiert. Hier werden Produktmerkmale, Leistungen, Nutzen, Kosten usw. beschrieben. Reine Sachbotschaften werden von Adressaten nur dann wahrgenommen und inhaltlich reflektiert, wenn beim Adressaten ein hohes Maß an Interesse für das Produkt vorhanden ist.

• Die emotionale Ansprache „verpackt“ die Sachbotschaft in einer Form, die beim Adressaten eine persönliche Betroffenheit erzeugt, durch die das Interesse auf die Sachbotschaft gelenkt wird.

2.3 Zielgruppen und Zielgruppensegmente

Die Festlegung der Zielgruppe ist ein entscheidender Erfolgsfaktor, um eine spezielle Unternehmensleistung nachhaltig und mit wirtschaftlichem Erfolg am Markt zu platzieren. Die Eigenart der Zielgruppe (Einstellung, soziale Lage, Lebensstil, Verhaltensweisen) bestimmt die Kommunikation nach Inhalt und Emotionalität. Voraussetzung für die Zielgruppendefinition ist das Erkennen und Bewerten von Zielgruppensegmenten.

Zielgruppensegmente (auch Marktsegmente genannt) sind Marktbereiche, in denen die Nachfrager eine homogene Einstellungs- und Verhaltensstruktur aufweisen und darüber hinaus durch weitere wirtschaftliche (z. B. Einkommen, Vermögen) und sozio-demografische (z. B. Alter, Bildungsstand) Merkmale typisierbar sind. Zielgruppensegmente müssen klar gegeneinander abgegrenzt und auf Basis eindeutiger Kriterien im Hinblick auf strategische Relevanz, ökonomische Attraktivität und Möglichkeiten sowie Grenzen der eigenen Leistungspotentiale bewertet werden (siehe Abb. 29).

Читать дальше