1.3 Struktur des Sozialrechts

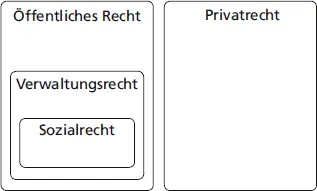

Nicht alle rechtlichen Regelungen, die dem Ausgleich sozialer Unterschiede und Belastungen dienen (soziales Recht), sind zugleich auch Sozialrecht im formellen Sinne. Hierunter fallen nur die Gesetze, die im Sozialgesetzbuch zusammengefasst werden. Überwiegend handelt es sich dabei um Leistungsansprüche gegenüber öffentlichen Trägern, dazu gehören aber auch Eingriffsrechte, wie etwa die Inobhutnahme in § 42 SGB VIII, und die Regelungen über die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Leistungsträgern und privaten Leistungserbringern in den verschiedenen Sozialgesetzen. Das Sozialrecht lässt sich wie folgt in das deutsche Rechtssystem einordnen (

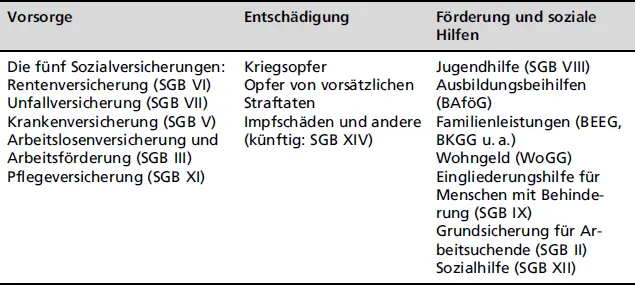

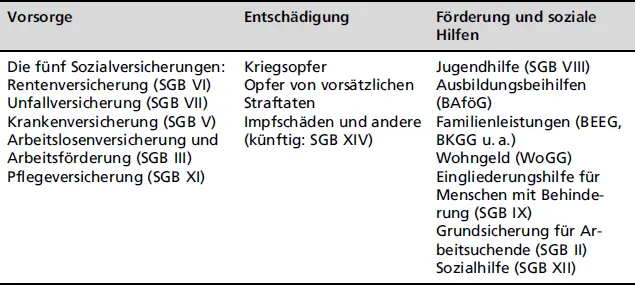

Abb. 1 Das Sozialrecht lässt sich in verschiedene Bereiche aufteilen; die neuere Sozialrechtslehre (so etwa Eichenhofer, 2019, S. 9 ff.) verwendet dafür überwiegend folgende Kategorien ( Tab. 1 ). Tab 1: Kategorien der Sozialrechtslehre VorsorgeEntschädigungFörderung und soziale Hilfen

):

1. Das Sozialrecht gehört zum öffentlichen Recht (im Unterschied zum Privatrecht).

2. Das Sozialrecht ist Teil des Verwaltungsrechts.

3. Das Sozialrecht ist überwiegend im Sozialgesetzbuch geregelt. Die Entschädigungsleistungen, ein Teil der Ausbildungsbeihilfen, die Familienleistungen und das Wohngeld sind allerdings nicht im SGB, sondern in gesonderten Einzelgesetzen (z. B. BAföG) beschrieben. In § 68 SGB I wird jedoch bestimmt, dass diese Einzelgesetze als besondere Teile des SGB gelten. Die Bereiche, die dem Sozialrecht zugeordnet werden, sind in §§ 18 bis 29 SGB I aufgeführt.

Abb. 1: Einordnung des Sozialrechts in die deutsche Rechtsordnung

Das Sozialrecht lässt sich in verschiedene Bereiche aufteilen; die neuere Sozialrechtslehre (so etwa Eichenhofer, 2019, S. 9 ff.) verwendet dafür überwiegend folgende Kategorien (

Tab. 1 Tab 1: Kategorien der Sozialrechtslehre VorsorgeEntschädigungFörderung und soziale Hilfen

).

Tab 1: Kategorien der Sozialrechtslehre

VorsorgeEntschädigungFörderung und soziale Hilfen

Das Kindergeld ist für die Regelfälle im Einkommensteuergesetz (EStG) geregelt. Für alle steuerpflichtigen Personen ist es als negative Einkommensteuer ausgestaltet (zu den Details

Kap. 5.1

). Nur ersatzweise, wenn keine steuerpflichtigen Elternteile in Deutschland leben, wird auf das sozialrechtliche Bundeskindergeldgesetz (BKGG) zurückgegriffen.

Übersicht über wichtige Gesetze

| AdVermiG |

Adoptionsvermittlungsgesetz |

| AFBG |

Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz |

| AsylbLG |

Asylbewerberleistungsgesetz (Asylbewerber, Geduldete und be- stimmte humanitäre Aufenthalte) |

| BAföG |

Bundesausbildungsförderungsgesetz |

| BBiG |

Berufsbildungsgesetz |

| BEEG |

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz |

| BerHG |

Beratungshilfegesetz |

| BFDG |

Bundesfreiwilligendienstgesetz |

| BKGG |

Bundeskindergeldgesetz (gilt nur für den Kinderzuschlag und für Kinder ohne steuerpflichtige Eltern im Bundesgebiet) |

| BVG |

Bundesversorgungsgesetz (Kriegsopfer) |

| FPfZG |

Familienpflegezeitgesetz |

| IfSG |

Infektionsschutzgesetz |

| JFDG |

Jugendfreiwilligendienstgesetz |

| KSVG |

Künstlersozialversicherungsgesetz |

| MuSchG |

Mutterschutzgesetz |

| OEG |

Opferentschädigungsgesetz (bei Straftaten mit Körperschäden) |

| PflegeZG |

Pflegezeitgesetz |

| ProstSchG |

Prostituiertenschutzgesetz |

| SchKG |

Gesetz zur Vermeidung und Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten |

| SGB I |

Allgemeine Vorschriften für alle Sozialrechtsbereiche |

| SGB II |

Grundsicherung für Arbeitsuchende (bzw. für Erwerbsfähige und ihre Familienangehörigen) |

| SGB III |

Arbeitsförderung (Arbeitslosenversicherung, Arbeitsmarktintegration, Berufsausbildungsbeihilfe) |

| SGB IV |

Gemeinsame Vorschriften über die Sozialversicherung |

| SGB V |

Gesetzliche Krankenversicherung |

| SGB VI |

Gesetzliche Rentenversicherung |

| SGB VII |

Gesetzliche Unfallversicherung |

| SGB VIII |

Kinder- und Jugendhilfe |

| SGB IX |

Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen |

| SGB X |

Sozialverwaltungsverfahren und Datenschutz |

| SGB XI |

Gesetzliche Pflegeversicherung |

| SGB XII |

Sozialhilfe |

| SGB XIV |

Soziale Entschädigung (ab 2024) |

| SGG |

Sozialgerichtsgesetz |

| UVG |

Unterhaltsvorschussgesetz |

| VwGO |

Verwaltungsgerichtsordnung |

| WGG |

Wohngeldgesetz |

1.4 Europäisches Sozialrecht

Der Europäischen Union wird durch den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), in Kraft seit Dezember 2009, erstmals ein klares Mandat für die Rechtsetzung im Bereich des Sozialrechts zugewiesen. Ein Eingriff in die recht unterschiedlichen, historisch gewachsenen sozialen Sicherungssysteme der Mitgliedstaaten ist damit aber nicht beabsichtigt (Art. 153 Abs. 2 und Abs. 4 AEUV).

Gleichzeitig setzt die Europäische Union zahlreiche gezielte Steuerungsmechanismen ein, um die soziale Absicherung der Bürgerinnen in der Union weiterzuentwickeln und auch zu vereinheitlichen. Zum einen geschieht dies durch die »offene Methode der Koordinierung im Bereich Sozialschutz und soziale Eingliederung«. Koordiniert wird durch nationale Strategieberichte und den Austausch von Praxisbeispielen untereinander. Als weiteres Steuerungsinstrument wird der Europäische Sozialfonds eingesetzt, um gezielt für jeden Staat unterschiedliche Fördermaßnahmen gegen Arbeitslosigkeit und Einkommensarmut zu finanzieren und die konzeptionelle Entwicklung im sozialen Bereich zu unterstützen.

Einen weiteren wichtigen Bereich des Europäischen Sozialrechts bildet das Koordinationssystem zwischen den einzelnen Mitgliedsstaaten (VO 883/2004). Die Koordinierungsregelungen haben Vorrang vor den Regelungen des § 30 SGB I, nach der in Deutschland der Anspruch auf Sozialleistungen in der Regel an den gewöhnlichen Aufenthalt oder Wohnsitz im Inland gebunden ist. So können etwa Gesundheitsleistungen in jedem anderen Mitgliedstaat in Anspruch genommen werden, soweit sie während eines Aufenthalts in diesem Staat erforderlich werden (Europäische Krankenversicherungskarte). Auch werden Rentenansprüche aus verschiedenen Staaten zusammengerechnet und das Arbeitslosengeld (Alg) kann in einem anderen Mitgliedstaat bezogen werden (

Kap. 1.4 1.4 Europäisches Sozialrecht Der Europäischen Union wird durch den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), in Kraft seit Dezember 2009, erstmals ein klares Mandat für die Rechtsetzung im Bereich des Sozialrechts zugewiesen. Ein Eingriff in die recht unterschiedlichen, historisch gewachsenen sozialen Sicherungssysteme der Mitgliedstaaten ist damit aber nicht beabsichtigt (Art. 153 Abs. 2 und Abs. 4 AEUV). Gleichzeitig setzt die Europäische Union zahlreiche gezielte Steuerungsmechanismen ein, um die soziale Absicherung der Bürgerinnen in der Union weiterzuentwickeln und auch zu vereinheitlichen. Zum einen geschieht dies durch die »offene Methode der Koordinierung im Bereich Sozialschutz und soziale Eingliederung«. Koordiniert wird durch nationale Strategieberichte und den Austausch von Praxisbeispielen untereinander. Als weiteres Steuerungsinstrument wird der Europäische Sozialfonds eingesetzt, um gezielt für jeden Staat unterschiedliche Fördermaßnahmen gegen Arbeitslosigkeit und Einkommensarmut zu finanzieren und die konzeptionelle Entwicklung im sozialen Bereich zu unterstützen. Einen weiteren wichtigen Bereich des Europäischen Sozialrechts bildet das Koordinationssystem zwischen den einzelnen Mitgliedsstaaten (VO 883/2004). Die Koordinierungsregelungen haben Vorrang vor den Regelungen des § 30 SGB I, nach der in Deutschland der Anspruch auf Sozialleistungen in der Regel an den gewöhnlichen Aufenthalt oder Wohnsitz im Inland gebunden ist. So können etwa Gesundheitsleistungen in jedem anderen Mitgliedstaat in Anspruch genommen werden, soweit sie während eines Aufenthalts in diesem Staat erforderlich werden (Europäische Krankenversicherungskarte). Auch werden Rentenansprüche aus verschiedenen Staaten zusammengerechnet und das Arbeitslosengeld (Alg) kann in einem anderen Mitgliedstaat bezogen werden ( Kap. 1.4 ). Steuerfinanzierte Leistungen wie das Kindergeld oder das Elterngeld können von den deutschen Leistungsträgern bezogen werden, wenn zwar der Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat liegt, die Beschäftigung aber in Deutschland ausgeübt wird. Soweit allerdings im Wohnsitzstaat vergleichbare Leistungen gewährt werden, werden diese von den deutschen Leistungsträgern bis zur Höhe der hiesigen Leistungen aufgestockt.

). Steuerfinanzierte Leistungen wie das Kindergeld oder das Elterngeld können von den deutschen Leistungsträgern bezogen werden, wenn zwar der Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat liegt, die Beschäftigung aber in Deutschland ausgeübt wird. Soweit allerdings im Wohnsitzstaat vergleichbare Leistungen gewährt werden, werden diese von den deutschen Leistungsträgern bis zur Höhe der hiesigen Leistungen aufgestockt.

Читать дальше