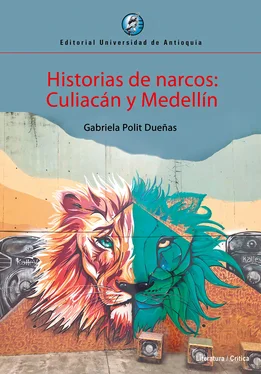

El caso de Antioquia es extremadamente diferente. Aquí el negocio de la cocaína se inició a comienzos de los setenta y rápidamente provocó cambios vertiginosos y radicales en el tejido social. En menos de quince años, el negocio ilícito transformó a Medellín en una de las ciudades más violentas del mundo. La aparición intempestiva de nuevos agentes de violencia se identificó con los asesinos a sueldo de los narcos, los sicarios. Emergieron también ellos como nuevos —y predominantes— personajes literarios asociados con el apogeo del narcotráfico. La rápida proliferación de obras en las que aparecían sicarios trajo consigo un subgénero artístico: la sicaresca.23 Entre otras cosas, la tendencia de estas obras es que muestran la distancia que existe entre los escritores y sus personajes, y esto se ilustra por la aparente incomodidad en el uso del parlache —lengua vernácula hablada en las comunas de Medellín de donde supuestamente vienen los sicarios—.

A diferencia de lo que pasa en Culiacán, los escritores de la sicaresca traducen e interpretan el parlache como si fuese una lengua extranjera, mostrando la profunda necesidad de establecer la diferencia entre ellos y los narcos. Una diferencia que no se basa solo en la visión de la actividad criminal y en el uso de la violencia extrema, sino también en la necesidad de establecer una jerarquía social y de clase.24 Estos contrastes son, igualmente, codificados en géneros literarios particulares. En Culiacán, el género predilecto para narrar a los narcos es la novela criminal, mientras que en Medellín el boom del negocio de las drogas se narra casi siempre en primera persona, el narrador tiene un nivel social más elevado y se siente atraído por el sicario.25 Examino la importancia del género literario en relación con los contextos específicos locales puesto que refleja el papel que culichis y paisas atribuyen a las instituciones estatales, a las autoridades locales y a oficiales del ejército. Ni la elección de un género literario ni el uso del lenguaje local deben percibirse como producto de una coincidencia o simples gustos literarios; todo lo contrario, son producto de las percepciones hegemónicas locales del fenómeno.

Tras las huellas del pasado

El crítico estadounidense Sander Gilman (1985) describe los estereotipos como estructuras proteicas que representan el “bien” y el “mal”:

Son palimpsestos en los que las primeras representaciones bipolares son todavía vagamente legibles. Perpetúan el sentido necesario de la diferencia entre el “yo” y el “objeto” que se convierte en el “otro”. Puesto que no hay una línea real entre el yo y el otro, es necesario dibujar un imaginario, de tal manera que la ilusión de una diferencia absoluta entre el yo y el otro no sea perturbada, esta es tan dinámica en su habilidad para alterarse como lo es el yo (p. 18).

La condición de versatilidad de los estereotipos los hace útiles para la representación literaria. Algunas obras reproducen o resaltan el estereotipo de personajes que cumplen una función primordial en el negocio de las drogas. Otros, por el contrario, ofrecen versiones más complejas e intrincadas que las percepciones comunes y maniqueas. En cualquiera de los casos, los estereotipos tienen que entenderse en relación con los contextos locales. En Culiacán, capital del estado de Sinaloa, con una población de alrededor de ochocientos mil habitantes, por ejemplo, los recuerdos que prevalecen entre las personas que entrevisté aún pertenecen al imaginario rural. Los culichis invocan el recuerdo de su infancia en Culiacán como un pueblo grande, y aquellos que no lo hacen, describen a Culiacán como una ciudad que continúa recibiendo influencia de las comunidades rurales que la rodean. Cuando los temas de la droga y de la violencia surgían en la conversación, casi todos coincidían en que estos son producto de la naturaleza y la idiosincrasia del hombre local. El serrano, habitante de la Sierra Madre, es el personaje norteño emblemático, y se lo describe como fiestero, trabajador, fuerte, rebelde y machista. Para el serrano, transgredir la ley es cuestión de orgullo, un tema que lo define como hombre que obedece su propia ley, que es la del honor. Esta definición es bastante similar a la que se escucha en varios corridos.

El mítico y celebrado Heraclio Bernal (1855-1909) es el paradigma del serrano. En tanto que antiguo héroe revolucionario, Bernal es una fuente de orgullo regional (véase especialmente Marín, 1950). Hacia finales del siglo xix, luchó contra los federales al lado del ejército de Benito Juárez, y fue más tarde asesinado por autoridades locales en 1909. Bernal fue también un Robin Hood local que robaba a los ricos para dar a los pobres. No tenía miedo de transgredir la ley; es así como debe su fama al hecho de ser bandido. Su reputación es como la que describe el historiador Eric Hobsbawm en su clásico estudio de 1969, Bandits. La identificación de la gente de Sinaloa con Bernal se expresa de manera clara en esta cita del libro de Adrián López, Ensayo de una provocación (2007), por el cual recibió el Premio de Ensayo Histórico, Social y Cultural de Sinaloa en 2006:

Acaso cada sinaloense llevamos dentro un bandido burlón y cínico, un hombre dispuesto a morirse con armas de 18 en la cintura —o más propio a estos tiempos, 9 milímetros o 45 mm. Y si, como decía Borges, un hombre es… en algún instante, todos los hombres, en Sinaloa todos somos Heraclio Bernal (p. 51).

Medellín es una ciudad mucho más grande que Culiacán, con cerca de tres millones de habitantes. El rápido establecimiento del negocio ilegal en Antioquia, sin embargo, también se atribuye a la idiosincrasia local. Todos describen al paisa como trabajador fuerte, luchador, apegado al éxito material. Hablé con varias personas que en diferentes momentos repetían una frase típica del padre antioqueño: “Mijo, traiga platica, que sea de fuente honesta. Y si no, mijo, traiga platica”.26 En una conversación con el periodista Ricardo Aricapa en el Parque de Bolívar, en el centro de Medellín, mientras recordaba la reciente historia de violencia de Medellín, él describía al típico paisa como una persona industriosa, con una cultura fuerte y muy autorreferencial.27 Cada tanto, mientras Aricapa compartía conmigo ciertos acontecimientos sobresalientes y conmovedores de la reciente historia violenta de su ciudad natal, exclamaba con asombro: “Lo que nunca deja de sorprenderme es la facilidad con la que matan los paisas”. Repetía esta frase como un refrán. El sicario con la motocicleta, anotaba, es una invención paisa. “Ni siquiera los italianos tenían esta forma de matar. La aprendieron de nosotros”.28

Explicar el negocio del narcotráfico como un producto de las idiosincrasias locales no tiene nada de original cuando se busca entender el fenómeno del crimen organizado. Algunos de los trabajos sobresalientes sobre la mafia italiana se apoyan en la idea de que es precisamente la naturaleza de los sicilianos lo que mejor explica el desarrollo de la mafia en la isla.

La razón por la cual Sicilia es ingobernable es porque sus habitantes han aprendido desde hace tiempo a desconfiar y a neutralizar todas las leyes escritas (las leyes extranjeras, en particular) y se gobiernan a sí mismos a su hosca manera, hecha en casa, como si las instituciones oficiales no existiesen (Barzini citado en Blok, 1975, p. xiv).

Sorprendentemente, es el mismo argumento que escuché en las conversaciones en Medellín y Culiacán. Me di cuenta de que una explicación basada en las idiosincrasias locales solamente sirve para reforzar los estereotipos regionales y exacerbar prejuicios sociales. Con estas ideas, la gente, inconscientemente, reproduce y perpetúa las nociones dominantes que estigmatizan sus ciudades. El argumento funciona como lo que el antropólogo Arjun Appadurai (1988) ha llamado “prisión metonímica”, que explica poco acerca de la realidad local o, en este caso, acerca de los procesos históricos y el desarrollo de la industria del narcotráfico.29

Читать дальше