deben ser reinsertadas en el sistema de las relaciones sociales que las sustentan. Esto no implica un rechazo de la estética o de las propiedades formales, sino más bien un análisis basado en sus posiciones en relación con el universo de posibilidades del cual forman parte (p. 35).

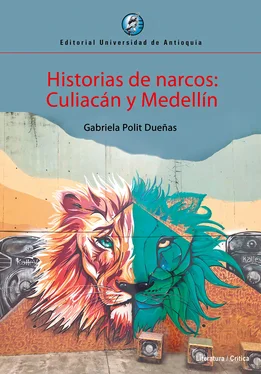

Creo que al examinar tan de cerca estos universos culturales y al analizar la forma como se consagran sus narradores, doy una descripción justa de las maneras silenciosas en las que estas comunidades de lectores, intelectuales, artistas y demás se identifican con las narrativas sobre la expansión local del negocio de las drogas. Esta contextualización radical de las obras me ha permitido concebir la literatura como una ventana hacia los universos complejos y heterogéneos afectados por el tráfico ilegal de drogas, y presentar una visión más amplia de su impacto en Medellín y Culiacán.10

Los críticos saben que el hecho de visitar lugares conocidos a través de la ficción y hablar con autores no necesariamente mejora los análisis de los textos. Al establecer relaciones con autores locales, sabía que podía comprometer mis lecturas y correr el riesgo de escribir con demasiada cautela sobre sus obras. Temía escribir trabajos elogiosos o simplemente corroborar los eventos y anécdotas descritos en sus trabajos. Consciente de estos riesgos, escribí sabiendo que caminaba en la cuerda floja que une y separa la realidad de la ficción; asumí el desafío de encontrar un equilibrio entre los análisis de las propuestas estéticas de cada trabajo y una consideración adecuada de las experiencias de los autores dentro de su campo cultural.

La ventaja de correr este riesgo radica en el hecho de que, al prestar atención al universo cultural de los autores, este libro ofrece una propuesta novedosa respecto a la función de la crítica y de la ética, y profundiza las reflexiones acerca de los desafíos que implica toda representación de la violencia. En un artículo escrito en el año 2000, el crítico brasileño Idelber Avelar escribió un análisis de “El etnógrafo” de Borges y estableció lo que él considera es el verdadero desafío de una lectura ética de la crítica latinoamericana.11 Avelar afirma que la única manera de hablar de ética en la crítica literaria es reconocer los contextos nacionales específicos en los que las obras han sido producidas, y reconoce que la mejor manera de lograr esto es a través de una investigación etnográfica. La suya es una reflexión teórica sobre los límites de la ética en la crítica literaria y no ofrece una metodología para cumplir dicha tarea. Mi trabajo en el presente libro ofrece un ejemplo concreto en el que se expone una metodología de investigación etnográfica para hacer crítica literaria. Al leer estos libros en los contextos en los que fueron escritos y al incluir observaciones etnográficas, este trabajo contribuye al debate sobre la ética.12 No solamente sitúo las obras de los autores en su contexto inmediato y considero su impacto en las sociedades locales, sino que yo misma, como crítica, me sitúo más cerca de la sociedad observada y de las situaciones, las presiones y los reconocimientos experimentados por sus autores en sus ciudades natales. Considero que cualquier apreciación de la legitimidad de la representación de la violencia, o de la falta de ella, debe basarse en la comprensión de los estándares locales y de las condiciones políticas internas, así como en las circunstancias inmediatas en las que la obra se produjo.

Es importante reconocer que, aunque la mayoría de los escritores que analizo aquí comparten con los narcos el lugar de origen y escriben dentro de un medio cultural directamente afectado e influenciado por los códigos impuestos por el negocio de la droga (por ejemplo, la experiencia de la violencia, el conocimiento personal del lugar donde tuvo lugar un tiroteo, así como los rumores sobre los acontecimientos relacionados con los narcos), ellos no pertenecen necesariamente al mismo universo semiótico. Pueden tener educación diferente, pertenecer a una clase social distinta, y más importante aún, vivir dentro de esferas socio-simbólicas contrarias. Esta última es la principal diferencia entre la producción de narcocorridos y las obras analizadas en este libro.

Como Luis Astorga afirma en La mitología del narcotraficante en México (2004 [la primera edición es de 1995]), los compositores de narcocorridos comparten con los narcos un universo semiótico. Esas canciones se producen dentro de un mismo mundo y, por lo tanto, reflejan valores y perspectivas comunes. Los autores cuyas obras analizo en este libro no. Estos autores tienen lo que yo llamaría una conexión cotidiana con el mundo de los narcos, que es un conjunto de relaciones que cada habitante de esas ciudades comparte: saben dónde vive un capo (en Culiacán todo el mundo conoce a un narco), reconocen a sus guardaespaldas y pueden saber quiénes son sus amantes, así como sus compadres y amigos. Esta noción hace énfasis en la existencia de redes sociales locales, en la importancia de espacios compartidos, en los códigos comunes para transitar esos lugares, muchas veces en el uso de la lengua, e incluso en la existencia de memorias compartidas. Estas conexiones cotidianas son también lo que permite a los lectores identificarse con las historias de los escritores locales.

El alcance de estas conexiones cotidianas se hizo obvio en Culiacán, cuando hablé con algunas personas sobre La reina del sur, la célebre novela de Arturo Pérez-Reverte, publicada en 2002 y después llevada a la televisión. Pérez-Reverte era ya un escritor consagrado cuando publicó La reina del sur y la novela tuvo un gran éxito en México y España. Para la mayoría de los culichis, sin embargo, la protagonista, Teresa Mendoza —una joven nacida en Culiacán cuyo novio es asesinado por sus enemigos, y quien después de ser violada escapa a España y se convierte en una exitosa y prominente narcotraficante—, es un personaje poco probable. Su historia es más cercana a la versión de Hollywood que a la realidad culichi. Esto no impidió que, durante nuestras conversaciones, muchas personas me señalaran el mercado Buelna como el lugar “donde Mendoza comenzó”. Tampoco impidió cierta simpatía por Pérez-Reverte, quien, luego de haber pasado quince días en el área (como me fue aclarado en repetidas ocasiones), escribió una novela reconocida internacionalmente y en la que Culiacán aparece como un lugar importante. Pero sus reacciones favorables tenían mucho más que ver con la novedad de que un extranjero de la fama y prestigio de Pérez-Reverte escribiese sobre Culiacán que con la posible identificación de los locales con esa historia. La mayoría de ellos me dijo que no lograban reconocer a los personajes descritos en esas páginas, menos aún, imaginar a Teresa Mendoza como una narcotraficante local. Durante mi visita noté que pocos culichis se sentían persuadidos por la historia. Aunque Pérez-Reverte tuvo cierto éxito en Culiacán, es claro que su éxito le debe poco a una conexión cotidiana con la ciudad y mucho más con el atractivo comercial del tráfico de drogas como tema literario. Por esto la novela no dice mucho sobre la cultura culichi y el impacto del tráfico ilegal de drogas en Culiacán, en cambio dice mucho sobre los estereotipos de la ciudad y el impacto de esos estereotipos en otras grandes ciudades.13

Comprender las complejidades de los contextos en los que se escribieron estas historias y las formas en las que se consumieron inicialmente hace parte de uno de los extremos de la cuerda floja sobre la que caminé al escribir este libro. Aprender acerca de un fenómeno social a través de la literatura, además, presenta otras limitaciones. En el 2007, en mis conversaciones con autores de Sinaloa, les comentaba que su literatura era conocida como literatura sobre el narcotráfico, y ellos expresaron su desacuerdo. La literatura, aseguraron Élmer Mendoza y César López Cuadras, no puede ser etiquetada. Simplemente es literatura. Su respuesta muestra la arbitrariedad de nosotros, los críticos, de clasificar de manera contundente la literatura del norte de México —o de la frontera— como literatura de narcos o narconarrativas. Su reacción en contra de ese membrete que pesa sobre sus obras es más que comprensible, sobre todo si consideramos que esa literatura se define así simplemente por el lugar de origen de sus autores. Esto se hizo evidente en el acalorado debate que se dio en México luego de que en el 2005 se publicara en Letras Libres un artículo en el que el escritor Rafael Lemus describía displicentemente la literatura del norte de México como literatura del narcofolclor.14 De manera similar, las novelas antioqueñas producidas en los años noventa fueron etiquetadas como novelas del sicariato o sicaresca.15

Читать дальше