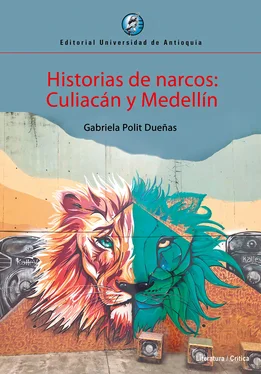

Los autores de Culiacán y Medellín escriben sobre violencia y narcotráfico porque esos fenómenos han definido las vidas en sus ciudades en las últimas décadas. Sus trabajos resaltan o, bien, se oponen a la retórica fácil del estereotipo que tradicionalmente estigmatiza a estas ciudades como cunas del negocio. En ambos casos, desafortunadamente, el éxito como escritor (entendido como mayor visibilidad en el mercado editorial, número de ventas, etc.) o la falta de éxito, está muchas veces relacionado con la manera en la que ellos representan el fenómeno.

Leer los mundos del negocio de las drogas

En el campo cultural latinoamericano es común que un fenómeno político o social promueva el desarrollo de un género literario o que motive sus manifestaciones artísticas. Este, incluso, puede llegar a ser la base de ciertas tendencias.3 Tal es el caso del narcotráfico. Al examinar su impacto en la literatura contemporánea, el escritor mexicano Jorge Volpi (2009) afirma que

la “literatura del narco” se ha convertido en el nuevo paradigma de la literatura latinoamericana (o al menos mexicana y colombiana): donde antes había dictadores y guerrilleros, ahora hay capos y policías corruptos; y donde antes prevalecía el realismo mágico, ha surgido un hiperrealismo fascinado con retratar los usos y costumbres de estos nuevos antihéroes (p. 10).

Aquello que Volpi ve como un paradigma de producción literaria, algunos críticos lo perciben como un fenómeno comercial. El crítico Alejandro Herrero-Olaizola ha estudiado la literatura latinoamericana en los circuitos de intercambio comercial y de objetos simbólicos en los mercados internacionales. Al analizar las tendencias comerciales en diferentes momentos históricos, él muestra cómo las estrategias del mercadeo global transformaron la producción literaria latinoamericana en una marca. Tal es el caso del realismo mágico, producido durante los años del boom y del realismo urbano o “realismo sucio”, tan populares en años recientes.4 En su análisis, Herrero-Olaizola describe las lógicas de las editoriales de lengua castellana y explica la emergencia y el éxito comercial que tienen estas marcas. La de la narconarrativa puede ser considerada una de ellas.

Aunque acertadas, las ideas de Volpi y Herrero-Olaizola no ofrecen un paradigma exhaustivo para entender la producción de novelas sobre el narco. Es un fenómeno que va más allá de una marca de promoción literaria en mercados globales. Para comprenderlo es necesario explorar el impacto del narcotráfico en la producción de literatura en varias regiones de América Latina, especialmente en aquellas más afectadas por su consecuente violencia. También es necesario reconocer que el negocio ilícito genera situaciones diversas, además de complejas, que varían de región a región, así como varían las maneras en que se lo representa y las palabras con que se lo nombra.

No hay duda de que la retórica estadounidense sobre la guerra contra las drogas, los discursos oficiales en México y en Colombia, las políticas gubernamentales de muchos países, la cobertura mediática e incluso la promoción desde la industria publicitaria dan la impresión de que el narcotráfico es un universo maniqueo y que la violencia es ejercida por criminales y combatida por las fuerzas de seguridad. El desequilibrio es la corrupción. Pero estas realidades son mucho más complejas y la literatura abre una ventana hacia los matices de ese mundo, muestra que los límites entre el bien y el mal están lejos de ser claros. La ficción ofrece una visión distinta tanto de la moral como de las idiosincrasias locales. Ofrece también una perspectiva más amplia con respecto a las distintas actividades relacionadas con el narcotráfico, tales como la siembra, la cosecha, el procesamiento, el tráfico, el lavado de dinero y, por supuesto, los asesinatos. A través de la literatura aprendemos que el miedo que se experimenta no es solo hacia los asesinos, sino también hacia las figuras siniestras que negocian con las autoridades. Los diferentes tipos de crímenes relacionados con el narcotráfico se convierten en hechos por medio de los cuales podemos explorar el aspecto sociológico y psicológico de un universo cultural.5 En la ficción, los crímenes pueden ser ingeniosos y liberadores, o incluso los actos más atroces de violencia pueden ser descritos con humor. Una exploración seria de los trabajos literarios de Medellín y de Culiacán cuestiona algunos de los mitos globales acerca del narcotráfico, así como nuestras asunciones comunes relacionadas con el mercadeo de esos trabajos literarios y el impacto que tienen en los campos culturales locales.

Entender la literatura en este amplio sentido no significa leer las novelas como documentos históricos que proponen una presunta banalidad del mal, o considerar que los narcos siguen un camino histórico, o hacer lo que el escritor Juan Villoro (2009) dice que hacen algunos críticos que tratan a estos personajes con la “empatía antropológica de quienes interpretan el delito como una forma de la tradición” (s. p.). Mi lectura está más interesada en abordar lo que considero una ceñida comprensión de las prácticas del narcotráfico, mostrando que su desarrollo alteró la percepción de ciertos hechos que previamente —por lo menos en el ámbito local— no eran concebidos como crímenes. A través del estudio del archivo literario de Medellín y Culiacán, analizo universos discursivos que ofrecen visiones alternativas sobre los orígenes y el desarrollo del tráfico ilegal de drogas dentro del laberinto de las memorias locales, de las historias de los dramas humanos, e incluso de cicatrices de experiencias traumáticas. La memoria, en este caso, es concebida como un registro de patrones de socialización compartidos por un grupo de personas que definen sus identidades colectivas durante un periodo de tiempo (Assmann, 1995, p. 130). Como discurso de memoria, la literatura provee una perspectiva alternativa a nuestras percepciones comunes de las llamadas narcoculturas y nos acerca a las realidades paisa y culichi, como lugares de violencia, pero también como lugares imaginarios creados por la ficción.6 La lectura de estos trabajos desde múltiples perspectivas me lleva a describir la manera en que las exigencias de las políticas editoriales afectan y, algunas veces, perfilan los campos culturales locales.

Como dije anteriormente, en Culiacán y en Medellín establecí diálogos con amigos o conocidos de los autores que fueron sus primeros lectores. Hablamos sobre la historia del narcotráfico y también acerca de la manera como estos autores la representan. Me di cuenta de que cuando preguntaba acerca de algún hecho relacionado con los narcos, muchos respondían tomando prestadas las descripciones de determinada novela (por ejemplo, “eso lo cuenta fulano en su novela”); la gente tiende a recordar no los acontecimientos, sino cómo ellos han sido narrados. En otras palabras, la gente recuerda no lo que presenció, sino lo que leyó, reconociéndose en las palabras de los otros. Esta manera de hablar acerca de las novelas me mostró cuánto la gente sigue, disfruta y cree en las historias escritas por autores locales. En este proceso colectivo de reconocimiento e identificación con las obras literarias, se legitima a los autores. Esta legitimidad es eventualmente institucionalizada (por ejemplo, por editoriales, reseñas publicadas en periódicos o revistas locales, en lecturas públicas) como instancias y eventos que constituyen el campo cultural.

Como explica Pierre Bourdieu (1993), lo que define un campo cultural es una forma particular (colectiva) de creer, que concierne a lo que constituye un trabajo cultural (literario, artístico) y su valor estético y social: “La producción cultural se distingue de la producción de los objetos más comunes en el sentido en que debe producir no solo el objeto en su materialidad, sino también el valor de ese objeto, esto es, el reconocimiento de su legitimidad artística” (p. 164).

Читать дальше