Die medizinische Untersuchung führte ein Unterarzt im Range eines Leutnants durch, und sie war schnell vollzogen. Größe, Gewicht, einmal bücken, noch ein paar Eintragungen, fertig.

Anschließend begann der allgemeine Dienst, der über Monate hinweg immer in ähnlicher Form ablief. Frühsport gab es an jedem Tag und bei jedem Wetter. Manchmal stand Sport auch noch ein zweites Mal am Nachmittag oder Abend auf dem Plan. Das spielte mir voll in die Karten, denn ich liebte den Sport und konnte mein Hobby auf diese Weise auch im Reichsarbeitsdienst weitestgehend zufriedenstellend ausüben.

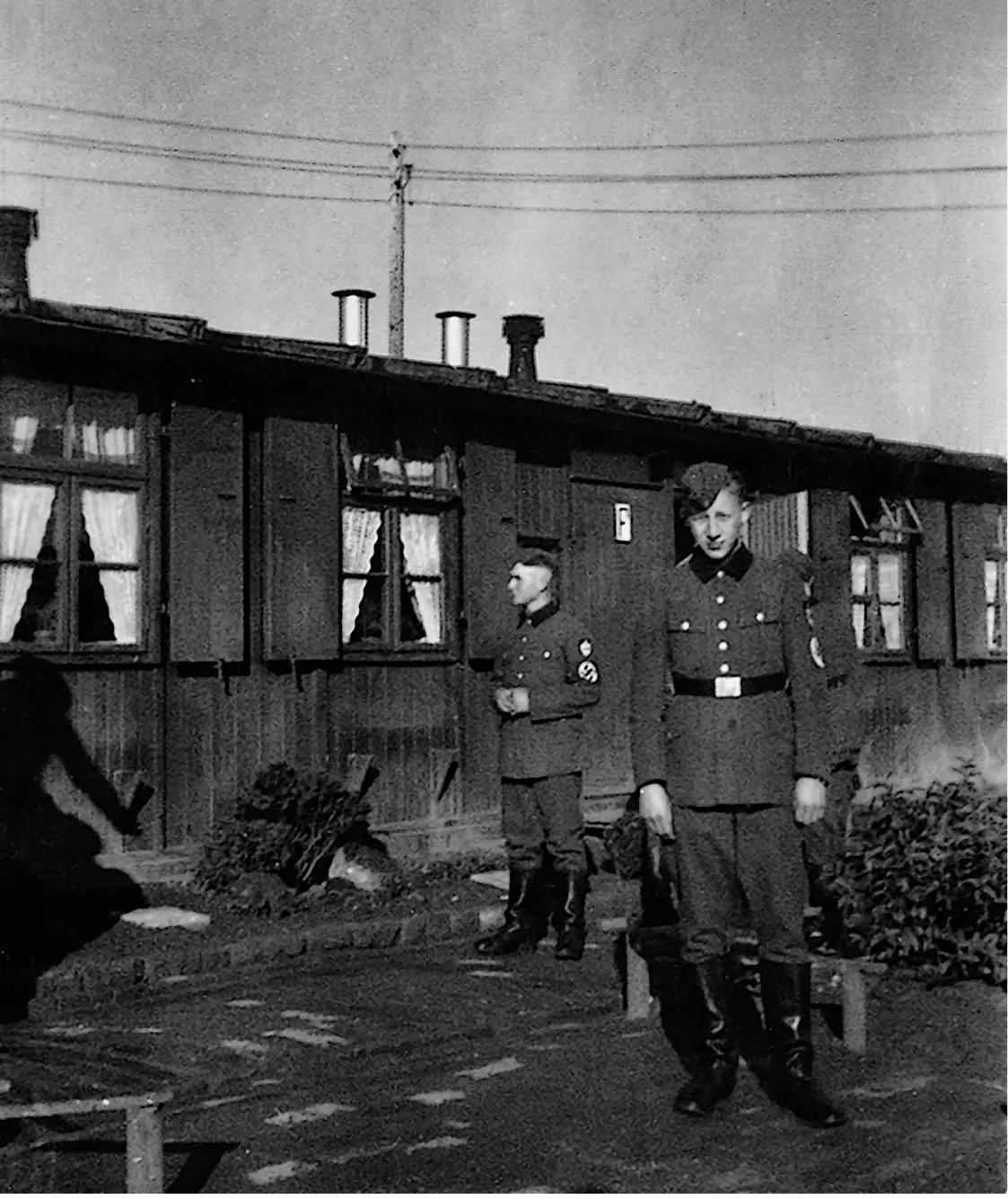

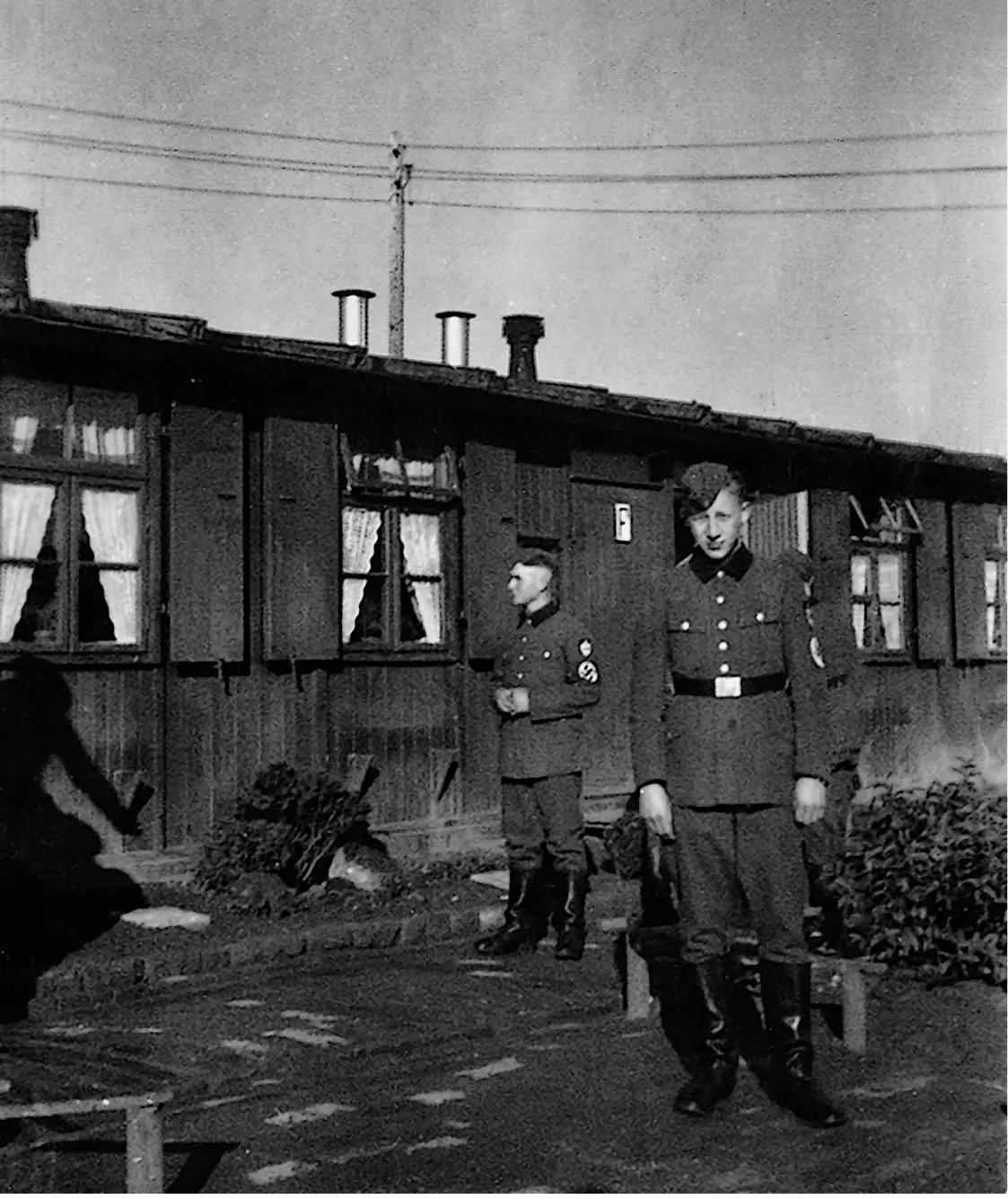

Mit einem Kameraden beim RAD im Gau Moselland in Irrel

Weiterhin gab es täglichen Unterricht. Dazu gehörten selbstverständlich Mathematik, Deutsch, Erdkunde, Völkerkunde und Musik, aber auch Elemente der nationalsozialistischen Weltanschauung wie Rassenkunde. Wir bekamen aber auch eine Sanitätsausbildung und wurden in theoretischer Waffenkunde und Geländekunde geschult. Dann erfolgte eine Art militärischer Grundausbildung, bei der uns militärische Verhaltensweisen und exaktes Marschieren beigebracht wurden. Nachdem wir einige Lieder eingeübt hatten, marschierten wir auch mit Gesang. Hinzu kam das Exerzieren mit dem Spaten, das sich nicht viel vom späteren Exerzieren mit dem Karabiner 98, dem Standardgewehr der Wehrmacht, unterschied. Dazu mussten wir morgens auf dem Exerzierplatz antreten, den Blick nach Osten gerichtet. Wenn sich die aufgehende Sonne beim Präsentieren in 240 blank geputzten Spaten spiegelte, bot sich ein grandioses Schauspiel. Welche Absicht man mit diesem Drill verband, war auch insoweit unübersehbar, als wir mit dem Spaten tagtäglich an dem in dieser Region zu errichtenden Westwall mit seinem verzweigten Graben- und Bunkersystem zu arbeiten hatten. Schaufeln, graben, pickeln, Erdbewegungen durchführen, betonieren und so weiter. Wir mussten hier eine äußerst anstrengende Arbeit verrichten. Dabei mutete man uns diese körperlichen Strapazen bei permanent durchschnittlicher und, wie bereits erwähnt, nicht immer ausreichender Verpflegung zu.

Sport und Formalausbildung sah ich immer als willkommene Abwechslung an, und auch die extrem harte Ausbildung drückte nicht auf die Stimmung. Ganz im Gegenteil war die Stimmung unter uns gleichaltrigen Jugendlichen den Umständen entsprechend wirklich gut.

Man lernte schnell, kleine Freiheiten zu genießen und sich zu drücken oder gar auszuklinken, wenn sich eine günstige Gelegenheit bot. Wir machten auch die Erfahrung, dass der Zusammenhalt mit der Schwierigkeit der Anforderungen wuchs. Wir lernten rasch, in brenzligen Situationen füreinander einzustehen. Dabei war es unerheblich, aus welcher sozialen Schicht die Kameraden stammten und welchen Berufen sie nachgingen. Ob Bäcker, Metzger, Friseur, Maler oder Schmied, ob Schuster, Schornsteinfeger, Maurer oder Zimmermann, ob Dachdecker, Schreiner, Landwirt, Hilfsarbeiter oder Abiturient – man respektierte einander ohne jegliche Vorurteile. Das war der Garant für unsere Kameradschaft. Das Miteinander schweißte uns zu einer eingeschworenen Mannschaft zusammen, besonders dann, wenn der Ausbildungsdruck und die von uns erwarteten Leistungen hoch waren. Dieser Geist der Kameradschaft sollte sich später auch in den schlimmsten Situationen an der Front immer wieder bewähren.

In der Regel konnte sich jeder auf jeden blind verlassen, bis auf einige ganz wenige Sonderlinge, wie sie mir auch während des Krieges zwar nicht oft, aber immer mal wieder in manchen Lebenslagen begegneten. Komische Käuze, die einfach anders waren als die anderen. Darunter gab es Burschen, die extrem auffielen, die unsauber und wasserscheu waren, beim Stuben- und Revierreinigen durch Drückebergerei glänzten oder die Toiletten in einem fürchterlichen Zustand verließen, beim Spind-Aufräumen oder bei der Anzugskontrolle patzten oder die Kameradschaft in egoistischer Weise unterliefen.

Leidtragende waren dann natürlich in manchen Fällen wir alle. Früheres Wecken um 4 Uhr oder 3 Uhr, längerer Dienst am Abend, Ausgangsverbot am Wochenende und der Verlust sonstiger Vergünstigungen waren die Folge kollektiver Bestrafung. Dementsprechend war es durchaus möglich, dass nach irgendwelchen unliebsamen Gegebenheiten des Nachts bei der betreffenden Person der sogenannte »Heilige Geist« erschien und mit mehr oder weniger drastischen Strafmaßnahmen dazu beitrug, dass die Disziplin besser gewahrt wurde. Das war nicht unbedingt mit großen Schmerzen verbunden, obwohl etwa das Abschrubben der schwarzen Stiefelcreme im Genitalbereich schon eine nicht unerhebliche Rötung verursachte. Aber wie gesagt, diese Kameraden bildeten eine seltene Ausnahme.

Je mehr man uns in den ersten Wochen einer strengen, oft demütigenden Ausbildung unterzog, desto lebensbejahender erhoben wir uns anschließend, gestärkt an Körper, Geist und vor allem Selbstbewusstsein. Unserer Leistungs- oder auch Leidensfähigkeit in dieser eingeschworenen Kameradschaft wohl bewusst, konnten uns auch unangenehme Situationen nicht erschüttern, wie wir sie mit manch einem gehässigen Ausbilder immer wieder erlebten.

Sogenannte »Schweinepriester« gab es immer wieder, aber sie waren nicht die Regel. Im Allgemeinen erfuhren wir im Lager eine disziplinierte, strenge, aber auch menschenwürdige und anständige Behandlung. Ich traf nette Menschen sowohl unter den Ausbildern als auch unter den Kameraden. In Paul Seidenfuß, einem Metzgergesellen aus Koblenz, der am selben Tag mit mir eingezogen worden war, fand ich einen verlässlichen Freund. Wir hatten viel Spaß zusammen und gingen gemeinsam durch dick und dünn.

Nach zwölf Wochen lockerte sich der Dienst insoweit, als wir, wenn nicht kurzfristig wegen irgendwelcher neuen Parolen und Aktionen Ausgangssperre angeordnet wurde, Sonn- und Feiertagsfreigang erhielten. So erkundeten wir Irrel, die nähere Umgebung mit den Irreler Wasserfällen an der Prüm und spazierten schon mal die wenigen Kilometer Richtung Luxemburg. An der ehemaligen Reichsgrenze erreichten wir über die Staatsstraße die alte Grenzbrücke aus Stein, die uns über den Fluss Sauer bis hinein in das beschauliche Städtchen Echternach in Luxemburg führte.

Paul Seidenfuß und ich in der Gneisenau-Kaserne Koblenz im April 1942.

An Tagen ohne Ausgang nutzte ich immer die Gelegenheit, zusätzlich Sport zu treiben. Auch machte es mir Spaß, einigen Kameraden mit einem neuen, frisch erlernten und für diese Zeit äußerst modernen Fassonschnitt die Haare zu stylen. In der Praxis hieß das damals: an der Seite ganz kurz, oben lang und zurückgekämmt. Das galt damals als besonders chic, und jeder wollte natürlich dem Schönheitsideal entsprechen – besonders wenn im Ort eine Tanzveranstaltung stattfand, die wir in Uniform besuchten, wobei wir es genossen, dass uns so manches BDM-Mädel verstohlene Blicke zuwarf und auf ein Auffordern zum Tanz wartete. Niemand von uns wäre damals auf die Idee gekommen, mit Glatze oder einem Millimeter-Haarschnitt herumzulaufen, wie ihn die russischen oder amerikanischen Soldaten trugen. Das sah in unseren Augen unvorteilhaft und hässlich aus. Denn so liefen damals in Deutschland nur Strafgefangene oder alte Männer umher. Doch diese minimalistische Haartracht ereilte viele von uns in späteren Jahren, soweit sie das Glück hatten, den Krieg zu überleben, und das Pech in alliierte Kriegsgefangenschaft zu geraten. Doch an diese Möglichkeit dachte damals, in der ersten Jahreshälfte 1941, niemand von uns. Keiner ahnte, was uns noch bevorstand.

Читать дальше