Es überrascht wenig, dass seine militärische Laufbahn ebenso wie seine Ehe vom väterlichen Willen diktiert erscheinen. Im 18. Jahrhundert spielte sich das Gefühlsleben nicht notwendig im familiären Rahmen ab. So ist es kaum erstaunlich, dass weder zwischen Louis’ Eltern noch zwischen ihm und seiner Gemahlin (die Vernunftheirat ist fraglos an der Tagesordnung) besonders tiefe Gefühlsbande zu bestehen scheinen; hingegen weist ein ganzer Briefwechsel auf ein ausgeprägtes geschwisterliches Einvernehmen zwischen Louis und seiner Schwester Madeleine, Gräfin von Diesbach, ebenso auf eine spätere Empfindung des Vaters für seine jüngste Tochter Minette hin. Wann immer ein Heim gegründet werden soll, wenden sich die d’Affrys ihrem Heimatland, der Schweiz, zu. Louis hat sich in ein acht Jahre jüngeres Mädchen verliebt, Louise Charlotte von Diesbach; warum kommt es nicht zu dieser passenden Verbindung? Hat Vater Louis d’Affry eine grosse französische Heirat im Sinn, und hat sich der Sohn widersetzt? Louise Charlotte ist nicht vemögend – vielleicht ist das eine Erklärung. Jedenfalls ehelicht Louis d’Affry am 4. Juni 1770 67eine seiner Kusinen, Marie Anne Constantine von Diesbach-Steinbrugg. 68Ghislain von Diesbach meint dazu grimmig: «Die Rasse musste schon ungewöhnlich solide sein, um solcher Inzucht zu trotzen.» 691771 wird der Sohn Charles geboren, dem zwei Mädchen folgen: Julie 1774 und Elisabeth 1775, und 1779 kommen der zweite Sohn Guillaume und schliesslich 1781 Marie, die Minette gerufen wird. Zu Beginn der Ehe wohnt die gesamte Familie – der Vater, die junge Familie und der zweite Sohn Jean Pierre – im Winter im väterlichen Stadthaus in der Rue du Bac. Sie führen ein spendierfreudiges und prunkvolles Leben. Im Sommer geniessen sie die Landluft von Saint-Barthélémy. Aber in seinen Gefühlen leidet Louis d’Affry weiterhin, denn wie es das Schicksal will, heiratet die Frau, die er liebt, den Bruder seiner Ehefrau, wodurch sie einander wieder näherkommen und ihre Empfindungen neu geweckt werden. Eine Situation wie in einer klassischen Tragödie: Alle Welt ist unglücklich, aber die Ehre ist gerettet. Das Ganze löst sich auf traurige, damals allerdings nicht ungewöhnliche Weise auf: 1773 stirbt Louise Charlotte 70bei der Geburt eines Sohnes. 71

Gab es einen verdeckten oder offenen Vater-Sohn-Konflikt? Bildete die unerlaubte Liebe von Louis zu Louise Charlotte den Zankapfel in der Familie? Jedenfalls enthalten zwei Briefe von 1779 Andeutungen von «jugendlichen Verirrungen» und lassen seitens des Sohnes eine Mischung aus Liebe und Furcht erkennen. In einem Brief vom 20. November 1779 aus Saint-Barthélémy erweckt Louis den Anschein, als wolle er sich gegenüber seinem Vater rechtfertigen: «Ich hoffe, dass Euch mein Verhalten seit langem keinen Anlass zur Unzufriedenheit bietet und ich nicht zu befürchten brauche, 72dass Ihr Euch je über mich zu beklagen habt. Die ungestümen Zeiten meiner Jugend sind längst vorbei. Ihr wart so gütig, meine Fehler zu vergessen (die ich korrigiert zu haben glaube), 73und das Unrecht, das ich in meiner Jugend beging, ist wiedergutgemacht (dank Eurer Güte).» 74Der Vater spricht ihm am 9. Dezember 1779 umgehend seine Zuneigung aus: «Ihr wisst, dass ich Euch versprach, gewisse Verirrungen der Jugend voll und ganz zu vergessen, und ich habe Wort gehalten; im Übrigen ist Euer Verhalten in jeder Beziehung gut, seitdem die aufrichtigste Freundschaft und wahre Hochachtung meinerseits an die Stelle der kleinen Unzufriedenheiten getreten sind, die mir die Jugend, der Leichtsinn und Unvorsichtigkeiten verursacht haben mögen, und ich Euch seit mindestens zehn Jahren als meinen Freund ebenso wie als meinen Sohn empfinde.» 75Was für «Unvorsichtigkeiten», welche «Verirrungen»? Belassen wir den Protagonisten das Geheimnis ihrer Meinungsverschiedenheiten.

DIE ROLLE VON LOUIS D’AFFRY WÄHREND DER FREIBURGER UNRUHEN

Der im Wesentlichen oligarchische Stadtstaat Freiburg war eine auf einige wenige alteingesessene Familien beschränkte Gemeindedemokratie. Bis in die 1780er-Jahre hinein, schrieb Fred von Diesbach, «kümmerte sich Louis d’Affry kaum um die Angelegenheiten seiner Geburtsstadt. Seine Pariser Laufbahn nahm ihn vollkommen in Anspruch. Zumal der französische Hof unvergleichlich prächtiger war als die kleine Freiburger Republik [...]. Freilich gab er sein Land weder auf, noch vergass er es. Bislang hatte er das Nötigste unternommen, indem er im Alter von zwanzig Jahren, wie vordem schon sein Vater und Grossvater, sein Bürgerrecht erneuerte und damit zum Mitglied im Rat der Zweihundert ernannt wurde, in dem sein Vater gedanklich in den Reihen der ‹Bürger und souveränen Herren des Banners von Neuveville› sass. Die d’Affrys hatten auch den Besitz des Gebäudes am Place Notre-Dame erneuert, Louis Auguste Augustin d’Affry wurde während seiner Zeit in Holland zum Mitglied des Kriegsrats der Republik ernannt, und 1765 wurde sein Sohn Mitglied des Rats der Sechzig, dem er bis zur Revolution 1798 angehörte. Darauf beschränkten sich die offiziellen Funktionen beider.» 76

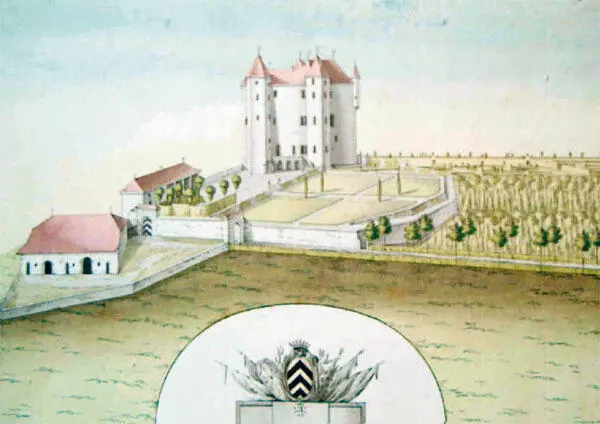

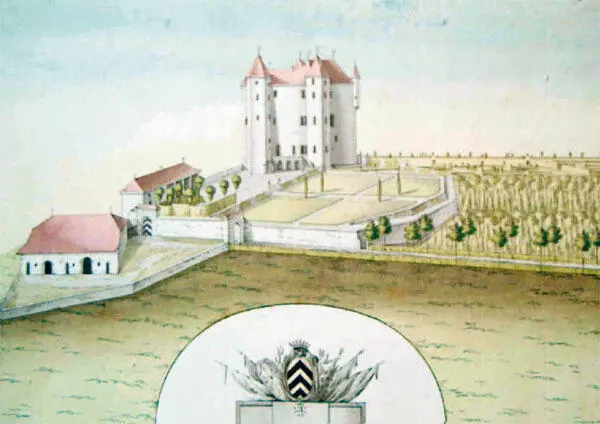

12 Das Schloss Saint-Barthélémy unweit von Echallens auf einer Ansicht von 1796. Der Stammsitz der Familie der Ehefrau von Louis August Augustin d’Affry, Marie Elisabeth d’Alt, wird Landsitz der Familie d’Affry.

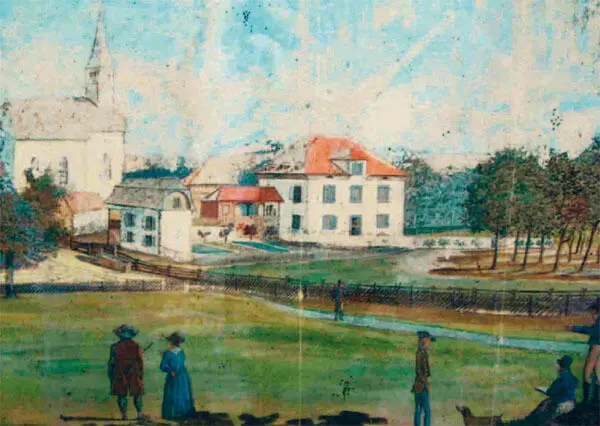

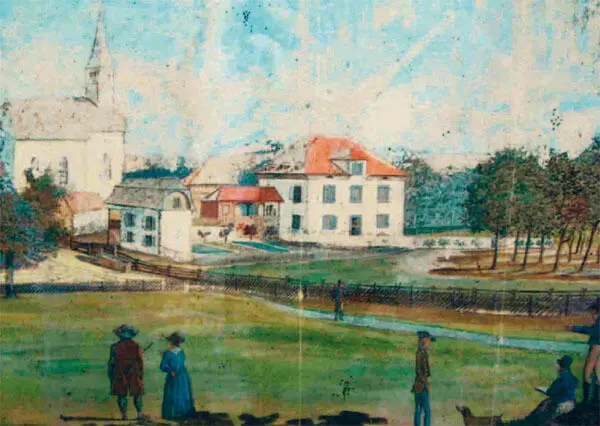

13 Das kleine Schloss der d’Affry in Givisiez, Ansicht aus dem frühen 19. Jahrhundert.

Die Schweizer Kompanien in Frankreich konnten zur Not als Abschreckung auch innenpolitisch wirksam werden. So bat beispielsweise Freiburg am 8. April 1782 den französischen Botschafter, wegen der Unruhen in der Stadt bei Hofe einen Verlängerungsurlaub für die Offiziere zu erwirken, die sich vor Ort befanden. Die Verfügungsgewalt über diese Truppen lag bei Graf d’Affry, der sich bereithielt, die Männer nach Freiburg zu entsenden, die der Stadtregierung nützlich sein konnten. Fürsprech Blanc sagte auf der Consulta: «Einzig die Macht Frankreichs verhinderte Aufstände oder erstickte alle Forderungen, vor allem jene, die 1781 und 1782 gewaltsam ausbrachen, und es wäre äusserst falsch, anzunehmen, die Völker des Kantons hätten sich dem freiwillig ergeben.» 77Die d’Affrys wollten unter keinen Umständen, dass sich die in Freiburg herrschende politische Struktur änderte, wenngleich sie eine Aufwertung der Position des Adels wünschten. Diese herkömmliche Machtverteilung stand allerdings rechtlich auf schwachen Füssen, wie Fürsprech Blanc zwanzig Jahre später betonte: «Die gänzliche Usurpation der Rechte aller durch die Einzelpersonen einiger Familien wurde 1627 entworfen und 1681 endgültig gekrönt. Man glaubte, ein halbes Jahrhundert zuwarten zu müssen, ehe man dieses ungewöhnliche Dekret veröffentlichte, das von Anfang an als Geheimbourgeoisie qualifiziert wurde [ ]. Ab dem Jahre 1681 war das Interesse der Regierenden und der Regierten nicht mehr dasselbe.» Erstere «kümmerten sich nur um die Ausweitung ihrer Privilegien; alles, was der Kanton nach innen und aussen, insbesondere Frankreich, leisten und beschaffen konnte, betrachteten sie als ihr exklusives Eigentum. Gesetzgebung, Handel, Erziehung, Landwirtschaft – alles wurde verächtlich beiseite geschoben; es galt einzig, Positionen und Patriziat, von denen sie lebten, zu wahren und ihre Untertanen daran zu hindern, sich die Mittel zu verschaffen, mit denen sie das erniedrigende Joch hätten abschütteln können; all das stand im Widerspruch zu den Prinzipien, die sich aus der Aufklärung des 18. Jahrhunderts entwickeln sollten.» 78

Читать дальше