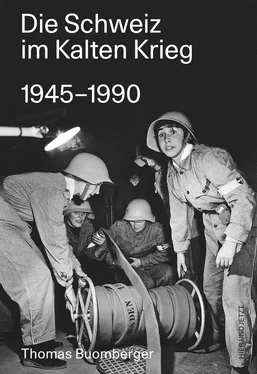

Der Kalte Krieg bestimmte die Sicherheitspolitik, die Ideologie und teilweise die Wirtschaft bis 1991. Sein Ende begann mit dem Fall der Mauer, der Wiedervereinigung Deutschlands und dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Er war primär ein zwischenstaatlicher Konflikt, zwischen den USA und der Sowjetunion, eine Art Joint Venture, der aber bis in alle Tiefen der Gesellschaften in Ost und West hineindrang. Der Ost-West-Konflikt war das beherrschende Moment der Nachkriegsordnung. Er war ein «imaginärer Krieg», ein Begriff, den Mary Kaldor eingeführt hat und den ich im Folgenden als theoretisches Konzept verwenden werde. 12Der «imaginäre Krieg» fand in Szenarien von Militärstrategen, Truppenübungen, rhetorischen Redeschlachten, Propagandafilmen, Spionage oder Zivilschutzübungen statt. Die Vorbereitungen dafür waren real, und er schloss auch die Möglichkeit eines Atombombeneinsatzes nicht aus. Er schuf eine Atmosphäre permanenter Angst. Er legitimierte ständig höhere Rüstungsausgaben auf beiden Seiten. Die durch den «imaginären Krieg» erzeugte Angst vor dem äusseren Feind wurde dazu benutzt, um mit den Konflikten innerhalb des eigenen Blocks fertigzuwerden; er hatte also auch eine Disziplinierungs- und Anpassungsfunktion, wie wir das gerade auch im Fall der Schweiz sehen werden. Die jeweiligen Blöcke definierten sich gemäss ihrem eigenen Wertesystem als sozialistisch oder demokratisch. In der Einbildung bedrohte jedes System die Existenz des anderen. Es war ein Kampf zwischen Gut und Böse, der durch eine reale militärische Konfrontation und durch Stellvertreterkriege in verschiedenen Weltgegenden an Glaubwürdigkeit gewann.

Die Schweiz war bei Kriegsende zwar wirtschaftlich in einer hervorragenden Ausgangslage: Der Produktionsapparat war intakt geblieben, der Finanzplatz hatte selbst während des Kriegs seine Dienste geleistet und würde das auch beim Wiederaufbau Europas tun, die Unabhängigkeit wurde gewahrt, das Staatsgebiet war unversehrt geblieben. Doch politisch war das Land in einer wenig beneidenswerten Lage. Unter der formellen Neutralität hatte Nazi-Deutschland kriegswirtschaftlich und finanziell profitiert und damit der Schweiz ihr Überleben gesichert: Das war die Meinung sowohl in der Sowjetunion und in den USA als auch in fast allen anderen Staaten, die am Krieg teilgenommen hatten. Das Image der Schweiz war in beiden Lagern denkbar schlecht. Gegenüber der Sowjetunion betrieb man Schadensbegrenzung, indem man 1946 die diplomatischen Beziehungen wieder aufnahm. Zuvor hatte sich die Sowjetunion geweigert, diese Beziehungen zu aktivieren und die Schweiz als «profaschistisch» bezeichnet. Als Entgegenkommen konnte sich bereits 1944 die verbotene Kommunistische Partei der Schweiz (KPS) wieder als Partei der Arbeit (PdA) neu formieren. Mit den USA arrangierte man sich 1946 mit dem Abschluss des Washingtoner Abkommens, das eine Zahlung von 250 Millionen Franken für das von Nazi-Deutschland völkerrechtswidrig entgegengenommene Raubgold beinhaltete.

Eine verunsicherte Schweiz

Die Schweiz war in den 1920er-Jahren eine tief gespaltene Gesellschaft. Die Arbeiterschaft kam geschwächt aus dem für sie desaströsen Landesstreik 1918 heraus. Das Bürgertum demonstrierte gemeinsam mit der Unternehmerschaft, wer Herr im Haus ist. Die Bundespolitik zeigte sich im Sozialbereich weitgehend reformunfähig. Die im Landesstreik geforderte Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) gelangte zwar 1925 auf Verfassungsebene, ein Ausführungsgesetz wurde aufgrund der Opposition von föderalistischen und rechtsbürgerlichen Kreisen aber 1931 abgelehnt. Es dauerte bis 1948, bis die ersten Renten ausbezahlt wurden.

Das Bürgertum instrumentalisierte das Trauma von der angeblich bolschewistischen Verschwörung 1918. Die während des Landesstreiks gegründeten Bürgerwehren, die sich im Schweizerischen Vaterländischen Verband (SVV) zusammengeschlossen hatten, verstärkten zusammen mit anderen nationalistischen Bewegungen den Klassenantagonismus und hatten im Verbund mit staatlichen Kräften die flächendeckende Bekämpfung von Streiks und Aufständen zum Ziel. Mit ihrer Spitzeltätigkeit in Zusammenarbeit mit staatlichen Polizeibehörden marginalisierten sie die Linke zusätzlich, indem sie ihnen staatliche Stellen verwehren wollten. Auf der rechten Seite des politischen Spektrums bildete sich ein kompakter Block aus Christlich-Konservativen, Freisinnigen sowie Bauern und Gewerbetreibenden, der mit gesetzlichen Massnahmen, die allerdings vom Volk abgelehnt wurden, den Staatsschutz und die Repression gegen Oppositionelle verstärken wollte. Was rechte Organisationen und Parteien einte, war die Furcht vor dem Kommunismus. Während der 1920er-Jahre dominierte in den Parlamenten die klassenkämpferische Frontstellung: ein ideologisch heterogener Bauern-Bürger-Block gegen eine Linke, die ebenso heterogen war und anarcho-syndikalistische, kommunistische und reformerische Kräfte umfasste. 13Allerdings wurden die bürgerlichen Repressionsbemühungen auch in die Schranken gewiesen, indem das Volk 1922 ein Gesetz, die «Lex Häberlin», das den Staatsschutz massiv ausgebaut hätte, ablehnte. Eine weitere Vorlage wurde 1934 verworfen. Die Linke übte sich in den 1920er-Jahren in Gewaltverzicht, während die Rechte sich in Habitus und Auftreten martialisch gab.

Mit dem Aufkommen des Faschismus in Italien und dem Nationalsozialismus in Deutschland entstanden auch in der Schweiz Kräfte, die mit diesen autoritär-diktatorischen Bewegungen sympathisierten, etwa Bundesrat Giuseppe Motta (ein Bewunderer Mussolinis) oder der spätere Bundesrat Ludwig von Moos, der mit den rechtsextremen Frontisten liebäugelte. Er unterstützte 1935 zusammen mit den Jungkonservativen eine Initiative zur Umgestaltung der Schweiz in einen ständisch-korporativen Staat. Jahre später heiligten die Mittel den Zweck: Die Gräueltaten der Nazis traten in seinem Verständnis hinter die Bekämpfung des Bolschewismus zurück. Er schrieb 1942 im Obwaldner Volksfreund: «Herr Dr. Goebbels kann versichert sein, dass wir innigst beten, der Herrgott möge den Bolschewismus nicht über ganz Europa hereinbrechen lassen.» 14

Angesichts der vorerst ideologischen Bedrohung durch den deutschen Nationalsozialismus sammelten sich in der Schweiz die politischen Kräfte links und rechts der Mitte. Den Weg frei machten zum einen die in kommunalen und kantonalen Exekutiven gezeigte Regierungsfähigkeit der Sozialdemokraten, zum andern das Bekenntnis zur bewaffneten Landesverteidigung 1935 und das Friedensabkommen in der Metall- und Maschinenindustrie 1937. Bereits in den 1920er-Jahren hatte sich allerdings in den Betrieben eine Annäherung zwischen Arbeiterschaft und Unternehmern abgezeichnet, nahm doch die Streiktätigkeit in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts drastisch ab. 1927 strichen die Gewerkschaften das Ziel der «Diktatur des Proletariats» aus den Statuten. Vorübergehend verschärfte sich indes die Polarisierung zwischen links und rechts aufgrund der sich 1929 über den ganzen Globus verbreiteten Wirtschaftsdepression weiter. Die Rechte suchte das Heil in Lohnsenkungen, einer Austeritätspolitik und im Budgetausgleich, der «Politik des guten Hausvaters», um vor allem im Export konkurrenzfähiger zu werden. Für die Linke war die Krise ein Symptom, dass das kapitalistische System versagt hatte. Sie forderte eine nachfrageorientierte Politik nach John Maynard Keynes zur Stärkung der Konsumkraft der arbeitenden Bevölkerung und massive staatliche Investitionen.

Mit der Machtübertragung an Adolf Hitler erlebten die verschiedenen rechtsextremen Organisationen der Frontisten ihren «Frontenfrühling». Getragen wurde diese Bewegung zu einem grossen Teil von studentisch-akademischen Kreisen, Sympathien hatte sie bis ins Bürgertum. So gingen etwa die Freisinnigen der Stadt Zürich mit den Frontisten eine Listenverbindung ein. Dass die frontistischen Ideen nicht verfingen, zeigte die massive Ablehnung einer Volksinitiative, die einen Übergang zu einem autoritären, korporatistisch organisierten Ständestaat vorgesehen hätte.

Читать дальше