2. Darüber hinaus ist der Gesetzgeber nach der ständigen Rechtsprechung des BVerfG verpflichtet, in grundlegenden normativen Bereichen, insb. im Bereich der Grundrechtsausübung, alle wesentlichen Entscheidungen, soweit sie durch Gesetz regelbar sind, selbst zu treffen und nicht der Verwaltung zu überlassen (sog. Wesentlichkeitstheorie). 42

Beispiele:

a) Die zuständige Gewerbebehörde ordnet gegenüber dem Gebrauchtwagenhändler Max Schleich die Gewerbeuntersagung an, da Schleich als unzuverlässig im Sinne des Gewerberechts anzusehen ist. Sie greift mit dieser Maßnahme in die grundrechtlich geschützte Berufsfreiheit (Art. 12 GG; u. U. auch in das Eigentumsrecht Art. 14 GG) ein. § 35 Abs. 1 GewO enthält eine entsprechende Ermächtigung. Die Maßnahme ist daher rechtmäßig. (sog. klassischer Eingriff)

b) Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen (z. B. zeitlich begrenzter Ausschluss vom Unterricht) der Schule sind für den Betroffenen belastende, in Grundrechtspositionen (Art. 2 I, ggfs. Art. 12 I GG) eingreifende Maßnahmen. Sie können daher nur aufgrund einer durch Rechtsnorm getroffenen Regelung festgesetzt werden. 43(sog. klassischer Eingriff)

c) Das Verbot für Lehrkräfte, im Unterricht ein Kopftuch zu tragen, stellt eine solch wesentliche Entscheidung dar, dass sie vom Parlament getroffen werden muss. Das Parlament soll sicherstellen, dass Entscheidungen von solcher Tragweite aus einem Verfahren hervorgehen, das der Öffentlichkeit Gelegenheit bietet, ihre Auffassung auszubilden und zu vertreten und das Parlament dazu anhält, Notwendigkeit und Ausmaß von Grundrechtseingriffen in öffentlicher Debatte zu klären. 44(sog. Wesentlichkeitstheorie)

d) So hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass die Beihilfevorschriften des Bundes nicht den Anforderungen des Gesetzesvorbehalts genügen. Die wesentlichen Entscheidungen über Leistungen an Beamte und Versorgungsempfänger im Falle von Krankheit und Pflegebedürftigkeit sind vom Gesetzgeber zu treffen. 45(sog. Wesentlichkeitstheorie)

32Die Wesentlichkeitstheorie ist in ihrem Ansatz recht unbestimmt. Sie kann daher allenfalls nur Ausgangspunkt für eine weitere Konkretisierung sein. Nicht ausgeschlossen ist, dass die Wesentlichkeitstheorie sich im Laufe der Zeit durch die Rechtsprechung zu einem brauchbaren Instrument entwickelt. Gegenwärtig herrscht aber eher noch der Eindruck vor, dass wesentlich das ist, was das Bundesverfassungsgericht dafür hält.

Die Notwendigkeit einer gesetzlichen Regelung ist bei folgenden Beispielen 46anerkannt worden: (1) Einführung des Sexualkundeunterrichts in den Schulen (2) Pressesubventionierung (3) Grundentscheidung für die friedliche Nutzung der Kernenergie (4) Einrichtung und Betrieb einer gentechnischen Anlagen (5) Zusammensetzung des Innen- und Justizministeriums in einem Bundesland (6) Gewährung von Beihilfen an Beamte. Abgelehnt wurde die Anwendung der Wesentlichkeitstheorie bei der Schließung eines Theaters.

33Spätestens mit dem sog. Strafvollzugsurteil des Bundesverfassungsgerichts 47ist anerkannt worden, dass der Vorbehalt des Gesetzes auch bei den besonderen Verwaltungsrechtsverhältnissen (z. B. Beamtenverhältnisse, Schulwesen) Anwendung findet.

34Der Grundsatz vom Vorbehalt des Gesetzes erstreckt sich nicht auf die Gewährung von Vergünstigungen (Leistungen), sofern nicht Rechtsnormen die Verwaltung binden. So dürfen z. B. Steuern nur erlassen werden, wenn der Tatbestand des § 227 I AO erfüllt ist; das gilt grundsätzlich auch für andere Abgaben (gebundene Verwaltung). Nach § 31 SGB-AT gilt der Vorbehalt des Gesetzes in den Sozialleistungsbereichen auch für den Erlass begünstigender Verwaltungsakte. Damit hat die Klärung der Frage nach der Reichweite des Gesetzesvorbehalts in der Sozialverwaltung an Bedeutung verloren, da praktisch die meisten Bereiche gesetzlich geregelt sind (vgl. beispielsweise nur die entsprechenden Bücher des SGB; das Wohngeldgesetz, das BAföG).

Klärungsbedürftig ist aber weiterhin die Frage, ob über die gesetzlich gerechten Transferleistungen hinaus weitere staatliche Leistungen ohne gesetzliche Grundlage vergeben werden dürfen. Betroffen sind hier insbesondere Subventionszahlungen. Die h. M. verlangt für den Regelfall keine materiell-rechtliche Grundlage. Erforderlich ist aber eine parlamentarische Willensäußerung. So hat die Rechtsprechung 48herausgestellt, dass jede andere parlamentarische Willensäußerung, insbesondere die etatmäßige Bereitstellung der für die Subventionen erforderlichen Mittel, ausreichend ist. 49Eine Grenze ist ausnahmsweise dort zu ziehen, wo durch die Subventionierung in die Grundrechtssphäre Dritter eingegriffen wird.

Beispiele:

a) Die Kommune stellt im Rahmen des jährlichen Haushaltes, der von der Vertretung verabschiedet wird, Fördermittel für den Einbau von Solaranlagen für Privathaushalte zur Verfügung. Hier liegt eine ausreichende parlamentarische Legitimation vor.

b) Unzulässig wird es dagegen wohl sein, wenn in einem Bundesland lediglich im Haushalt Mittel zur Förderung der Presselandschaft bereitgestellt werden und es allein der Exekutive obliegt, diese Mittel zu verteilen. Durch gezielte Subventionsverteilung könnte unzulässig in die verfassungsrechtliche garantierte Pressefreiheit eingegriffen werden. Erforderlich wäre hier eine gesetzliche Grundlage.

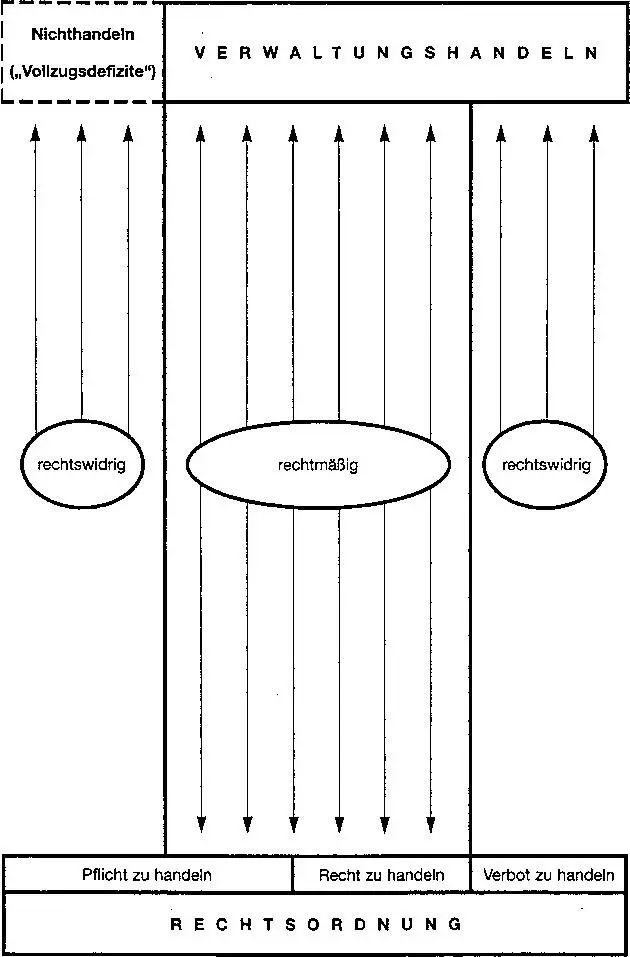

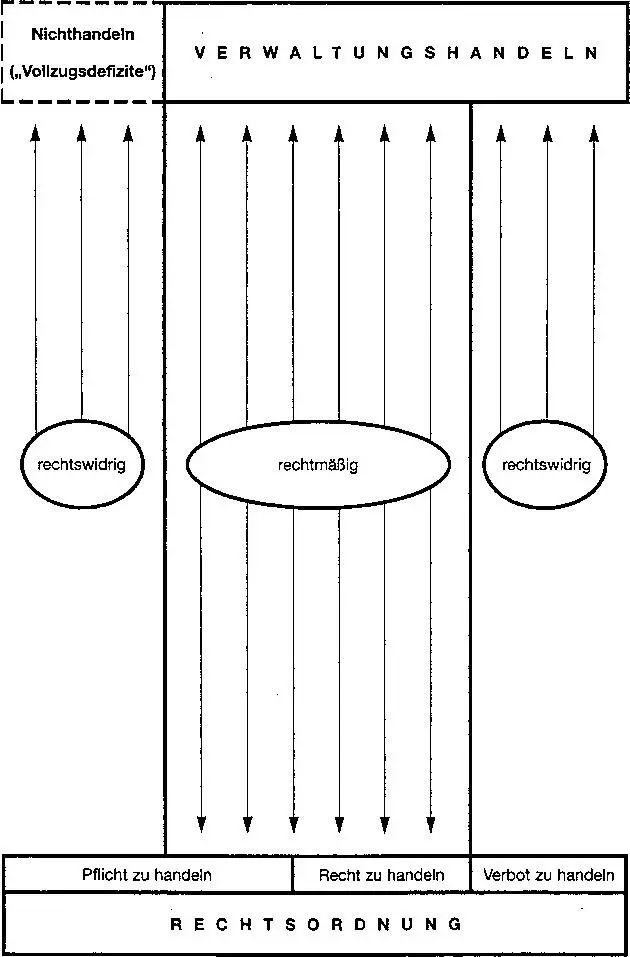

Rechtmäßiges und rechtswidriges Verhalten der Verwaltung

35

3.2Rechtsquellen

3.2.1Arten

36Das Verwaltungsrecht regelt die Tätigkeit der Verwaltungsbehörden und das dabei entstehende Verhältnis zwischen Bürger und Verwaltung. Es ist Teil des öffentlichen Rechts. Das öffentliche Recht und das Verwaltungsrecht als Teilgebiet des öffentlichen Rechts besteht aus einer Mehrzahl verschiedenartiger Rechtsquellen 50. Die fünf wichtigsten Arten sind Verfassungsrecht, Gesetze im formellen Sinne, Rechtsverordnungen, Satzungen und Gewohnheitsrecht. Bei den zunächst genannten vier Arten handelt es sich um geschriebene Rechtssätze (gesetztes Recht); Gewohnheitsrecht ist eine ungeschriebene Rechtsquelle.

37Verfassungen regeln die Grundlagen des staatlichen Zusammenlebens und heben sich von sonstigen formellen Gesetzen dadurch besonders ab, dass sie nur mit qualifizierter Mehrheit geändert werden können (Art. 79 GG). Vom Verfassungsbegriff werden neben dem Grundgesetz auch die Verfassungen der Bundesländer erfasst.

38Gesetz im formellen Sinne (formelles Gesetz) ist jeder in einem verfassungsmäßigen Gesetzgebungsverfahren zustande gekommene Willensakt der Gesetzgebungsorgane ohne Rücksicht auf seinen Inhalt (sog. Parlamentsgesetze). Es besitzt den „Rang und [das] Prädikat einer demokratischem Mehrheitsentscheidung“ 51.

39Rechtsverordnungen sind Rechtsquellen, die von einer Regierungs- oder Verwaltungsbehörde aufgrund einer gesetzlichen Ermächtigung (vgl. Art. 80 GG) erlassen worden sind. Soweit durch Bundesgesetz oder aufgrund von Bundesgesetzen Landesregierungen ermächtigt werden, Rechtsverordnungen zu erlassen, sind die Länder auch zu einer Regelung durch Gesetz befugt (Art. 80 IV GG). Art. 80 I GG regelt die Zulässigkeit aber auch die Grenzen einer Rechtsetzung durch Verordnungen. Aus der Verordnungsermächtigung des Parlaments müssen sich Inhalt, Zweck und Ausmaß der erteilten Ermächtigung ergeben (Art. 80 I 2 GG). Damit scheidet eine Generalermächtigung aus. Die Landesverfassungen enthalten für den Landesbereich durchweg vergleichbare Regelungen (z. B. Art. 43 I 2 Nds. Verf).

Von formellen Gesetzen unterscheiden sich Rechtsverordnungen nur hinsichtlich des Normgebers, nicht dagegen durch die Bindungswirkung oder aber dem Inhalt. Im modernen Staat dient das Regelungsinstrument Rechtsverordnung der Entlastung des Gesetzgebers und ist unverzichtbar. 52Rechtsverordnungen sind verfassungsrechtlich unbedenklich. Sie begründen keine echte Durchbrechung des Gewaltenteilungsprinzips, da sie nur aufgrund einer Ermächtigung durch ein formelles Gesetz erlassen werden dürfen. Während das Parlament die wesentlichen Entscheidungen selber zu treffen hat, obliegt der Exekutive die Regelung von Detailfragen im Rahmen des gesetzgeberischen Programms. 53

Читать дальше