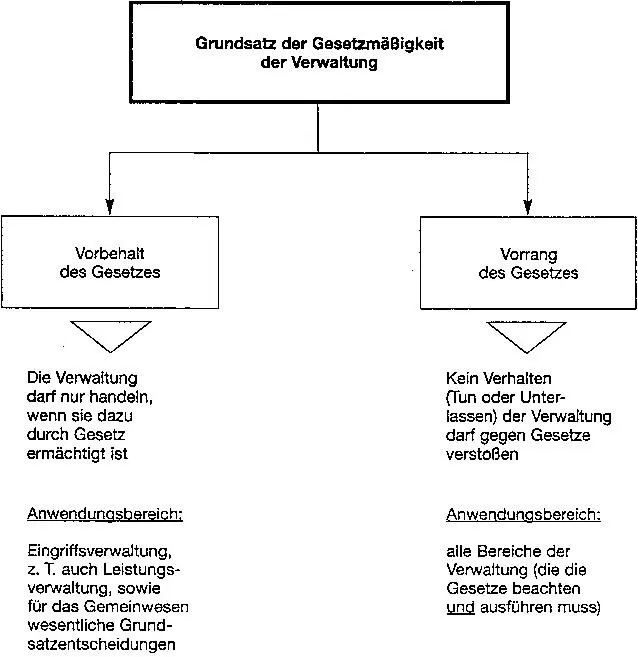

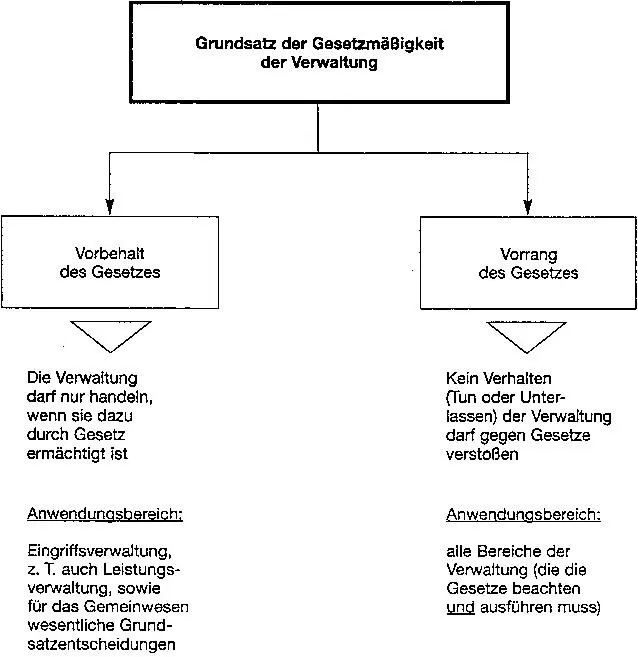

24Bei der Anwendung des Grundsatzes der Gesetzmäßigkeit wird unterschieden zwischen dem Vorbehalt des Gesetzes und dem Vorrang des Gesetzes. 32

25

3.1.2Vorrang des Gesetzes

26Der Vorrang des Gesetzes verlangt, dass die Verwaltung all diejenigen Maßnahmen unterlässt, die einem Gesetz widersprechen. Diese Gesetzesbindung beinhaltet die Elemente Anwendungsgebot und Abweichungsverbot . 33

27So verpflichtet das Anwendungsgebot Verwaltungen, Rechtsnormen, für deren Ausführungen sie zuständig sind, auch tatsächlich auszuführen (vollziehen). Die Behörden haben insb. Gesetze ihrem Inhalt und Zweck entsprechend umzusetzen; die dazu erforderlichen Maßnahmen müssen sie ergreifen, Handlungen, die diese Pflicht vereiteln oder entwerten könnten, haben sie zu unterlassen. 34

Sehr treffend wird diese Verpflichtung in einer eine grobe Amtspflichtverletzung betreffenden Gerichtsentscheidung wie folgt umschrieben:

„In einem demokratischen Rechtsstaat gehört es zur vornehmsten Pflicht der öffentlichen Verwaltung, Gesetz und Recht zu wahren (Art. 20 GG). Sie muss insbesondere beim Ermessensgebrauch und dem Erlass von Verwaltungsakten die geltenden Rechtsvorschriften strikt einhalten. Hierzu gehört die Pflicht, rechtswidrige Vorhaben nicht zu genehmigen und gegen rechtswidriges Handeln einzuschreiten.“ 35

Beispiele:

a) Ein Händler betreibt an Sonntagen gewerbsmäßig Gebrauchtwagenmärkte. Dadurch verstößt er gegen das Feiertagsgesetz, das Handlungen verbietet, die mit der Zweckbestimmung des Sonntags nicht zu vereinbaren sind. Die Behörde duldet die verbotenen Handlungen, weil der Automarkt bisher nicht zu Beschwerden geführt hat und die örtlichen Verhältnisse am Veranstaltungsort dem Markt nicht entgegenstehen. Da dies keine sachgerechten Gründe dafür sind, die Veranstaltung zuzulassen oder zu dulden, hätte die Behörde die Veranstaltung untersagen und damit das gesetzliche Verbot konkretisieren müssen.

b) Erweist sich ein Gebrauchtwagenhändler als unzuverlässig hat die zuständige Behörde nach § 35 I 1 GewO eine Untersagungsverfügung zu erlassen. Ihr verbleibt kein Entscheidungsspielraum hinsichtlich der Frage, ob sie überhaupt tätig werden will.

c) Nach § 1 III BauGB haben Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. 36

28Das Abweichungsverbot stellt sicher, dass die Verwaltung, wenn sie handelt, nicht gegen Gesetze verstoßen darf.

Beispiele:

a) Ein Polizeibeamter dringt zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr in eine Wohnung ein. Er greift damit in das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 GG) ein. Lässt der Polizeibeamte sich bei seinem an sich durch Rechtsnorm (§ 24 NPOG) zugelassenen Einschreiten von zweckfremden Erwägungen leiten, macht dies den Eingriff wegen Ermessensfehlgebrauchs (§ 40) rechtswidrig.

b) Eine Gemeinde gewährt aufgrund einer Verwaltungsvorschrift örtlichen Kultureinrichtungen (z. B. Musikschule, Kunstverein, Mädchentreff) Subventionen. Nimmt sie eine bestimmte Kultureinrichtung ohne sachlichen Grund von der Vergünstigung aus, ist ihr Handeln wegen Verstoßes gegen Art. 3 I GG rechtswidrig.

29Der Grundsatz des Vorranges des Gesetzes gilt grundsätzlich für jede Verwaltungstätigkeit. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um eine belastende oder begünstigende Maßnahme handelt.

Erfasst werden Rechtsakte aber auch Realakte. Der Grundsatz vom Vorrang des Gesetzes bedeutet auch, dass die von der vollziehenden Gewalt erlassenen Rechtsquellen (z. B. Verordnungen, Satzungen) nicht gegen höherrangige Rechtsquellen verstoßen dürfen. 37

Das Vorrangprinzip verpflichtet die Verwaltung zu gesetzestreuem Verhalten. Dieses Prinzip begründet aber keine einheitlichen Konsequenzen bei Nichtbeachtung dieses Prinzips. Bei der Frage, welche rechtlichen Konsequenzen aus einem rechtswidrigen Verwaltungshandeln zu ziehen sind, ist eine differenzierte Betrachtung, abgestellt auf die unterschiedlichen Handlungsformen (vgl. auch Rdnr. 79 ff.), geboten. So sind rechtswidrige Rechtsverordnungen und Satzungen regelmäßig nicht wirksam; es sei denn, es bestehen spezialgesetzliche Heilungsvorschriften (siehe z. B.: §§ 213 f. BauGB; § 24 VI GO Rheinland-Pfalz; § 10 II NKomVG). Rechtswidrige Verwaltungsakte sind grundsätzlich wirksam (siehe § 43 I VwVfG) und nur anfechtbar und aufhebbar, sofern nicht ausnahmsweise eine Nichtigkeit (vgl. § 43 III VwVfG) vorliegt (siehe aber §§ 45 f. VwVfG). Rechtswidrige Verwaltungsverträge sind nur unter den Voraussetzungen des § 59 VwVfG nichtig; im Übrigen aber wirksam.

3.1.3Vorbehalt des Gesetzes

30Der Vorbehalt des Gesetzes fordert, im Falle seiner Anwendbarkeit, dass eine Verwaltungsbehörde nur dann handeln darf, wenn dieses Handeln auf eine ermächtigende Rechtsgrundlage gestützt werden kann. Dabei müssen die Eingriffsbefugnisse der Verwaltung gesetzlich nach Inhalt Zweck und Ausmaß so hinreichend bestimmt sein, dass für den Bürger die Beschränkungen vorhersehbar und berechenbar sind. 38Dem Normgeber ist es aber nicht verwehrt, unbestimmte Rechtsbegriffe vorzusehen und der Verwaltung Ermessensspielräume einzuräumen.

30aWar in der historischen Perspektive der Gesetzesvorbehalt auf die klassische Eingriffsverwaltung beschränkt, so ist die Reichweite dieses Prinzips heute umstritten. Der Spannungsbogen reicht vom sog. Totalvorbehalt (alle behördlichen Maßnahmen werden erfasst) bis zum sog. Teilvorbehalt (nur bestimmte behördlichen Maßnahmen werden erfasst). 39Unstrittig ist aber, dass er nicht mehr nur auf die klassische Eingriffsverwaltung begrenzt ist. Umstritten ist zudem die verfassungsrechtliche Verortung dieses Grundsatzes und ob der Vorbehalt sich auch auf die Form des Verwaltungshandels erstreckt. So ist insbesondere fraglich, ob der Gesetzesvorbehalt sich – über den Inhalt der Tätigkeit der Verwaltung hinaus – auch darauf erstreckt, auf welche Art und Weise die Verwaltung gegen den Bürger vorgehen darf, insb., ob sie sich der Handlungsart des Verwaltungsaktes bedienen darf (vgl. RdNr. 129 f.). Trotz dieser Unschärfen darf nicht übersehen werden, dass wesentliche Teile geklärt sind und dem Vorbehaltsgrundsatz eine zentrale Funktion beim Verwaltungshandeln zukommt.

Der Vorbehalt des Gesetzes wird im Grundgesetz nicht ausdrücklich erwähnt. Mit guten Gründen ist aber anzunehmen, dass er in dieser Vorschrift zumindest vorausgesetzt wird. 40Als Ermächtigungsgrundlage kommen ein (Parlaments-) Gesetz, eine Rechtsverordnung aber auch eine Satzung in Betracht. Die Wesentlichkeitsrechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts verlangt, dass die wesentlichen Entscheidungen vom Gesetzgeber selbst getroffen werden müssen. Auch Grundrechtseingriffe erfordern nach heutiger Lesart, dass ein förmliches Gesetz erforderlich ist. Da Rechtsverordnungen und Satzungen auf eine gesetzliche Grundlage zurückzuführen sind, liegt eine lückenlose Legitimationskette vor und die untergesetzlichen Rechtsvorschriften können Grundlage für einen Rechtseingriff sein. Eine Verwaltungsvorschrift stellt dagegen keine ausreichende Grundlage dar. Fehlt es an der erforderlichen rechtlichen Grundlage, ist die Verwaltungsmaßnahme rechtswidrig.

31Nach der h. M. erstreckt sich der Vorbehalt des Gesetzes im Wesentlichen auf zwei Bereiche:

1. Jede belastende Maßnahme der Verwaltung bedarf einer Ermächtigungsgrundlage.

Hier ist zu berücksichtigen, dass nach der Rechtsprechung des BVerfG 41Art. 2 Abs. 1 GG die allgemeine Handlungsfreiheit schützt und damit jede Belastung des Bürgers einen Eingriff in dieses Grundrecht darstellt und dieser bedarf der gesetzlichen Grundlage. Insb. ein Eingriff in Freiheit und Eigentum des Bürgers setzt deshalb eine Rechtsnorm voraus, die den Eingriff zulässt.

Читать дальше