Da nicht allen intertextuellen Spuren im Text nachgegangen werden kann, konzentriert sich die Interpretation im 6. Kapitel auf die Intertexte und Zitate, die das Geschehen und die Hauptfigur in besonderer Weise charakterisieren.

Die Novelle setzt ein mit der Beschreibung der Stadt und dem Ende der Schule durch einen Erzähler, der nicht zur Figurenwelt gehört, Vorgänge, Situationen und Figuren von außen darstellt und Einblick in das Innere der Hauptfigur hat. Er entspricht dem auktorialen Erzähler:

»Die Wintersonne stand nur als armer Schein, milchig und matt hinter Wolkenschichten über der engen Stadt.« (S. 7)

Nach einem kurzen Dialog zwischen Tonio und seinem Freund Hans verschiebt sich der Blickpunkt zur Perspektive der Hauptfigur, erkennbar an der erlebten Rede im Imperfekt, der dritten Person Singular und dem Sprachstil der Figur:

»Tonio verstummte, und seine Augen trübten sich. Hatte Hans es vergessen, fiel es ihm erst jetzt wieder ein, daß sie heute Mittag ein wenig zusammen spazieren gehen wollten?« (S. 7)

Neben der erlebten Rede werden die Empfindungen, Gedanken, Beobachtungen und Erinnerungen des Helden durch den Erzähler wiedergegeben, erkennbar an den formelhaften Wendungen »dachte er« oder »fragte er« (S. 12, 26, 67). Oftmals gehen die Gedanken der Figur über in ein inneres Selbstgespräch, wie beispielsweise im 1. Kapitel, als Erwin Jimmerthal das Gespräch zwischen Hans und Tonio unterbricht:

»Tonio verstummte. Möchte ihn doch, dachte er, die Erde verschlingen, diesen Jimmerthal! Warum muß er kommen und uns stören! Wenn er nur nicht mit uns geht und den ganzen Weg von der Reitstunde spricht …« (S. 14)

Auf das Selbstgespräch folgt die Erläuterung des Erzählers über diesen Schulkameraden:

»Denn Erwin Jimmerthal hatte ebenfalls Reitstunde. Er war der Sohn des Bankdirektors und wohnte hier draußen vorm Tore.« (S. 14)

Häufig wird in die erlebte Rede oder das innere Selbstgespräch eine direkte Du-Anrede Tonios an Hans oder Inge eingeschoben. Sie bringt die intensiven Gefühle, die Tonio in einer bestimmten Situation bewegen, zum Ausdruck:

»Stets bist du auf eine wohlanständige und allgemein respektierte Weise beschäftigt. […] Aber darum sind deine Augen so klar. Zu sein wie du …« (S. 12)

Indem der Erzähler die Funktion der InnensichtFigurenperspektive einnimmt, werden die erzählte Welt und die Heldenfigur weitgehend aus der Innensicht der Hauptfigur aufgebaut. Der Leser wird so in das Innere der Figur hineingezogen und kann an deren Gefühlsleben teilhaben. Selbstgespräche geben Einblick, wie der Held emotional auf Situationen und andere Figuren reagiert und welch intensive Auseinandersetzung er mit anderen und mit sich selbst führt (S. 12, 25, 67).

Die Frage, ob es sich bei Tonio Kröger um eine Novelle handelt, ist in der Forschung kontrovers diskutiert worden, obwohl der Untertitel des Bandes Tristan. Sechs Novellen eine eindeutige Zuordnung nahelegt. Thomas Mann selbst hat die Gattungsfrage locker behandelt und sprach von Novelle oder lyrischer Novelle, später wiederum von Erzählung. Innerhalb der Forschung gibt es zwei gegensätzliche Positionen zur Gattungsfrage. In der einen Richtung werden einschlägige Begriffe aus der Novellentheorie des 18. und 19. Jahrhunderts der Gattungsbestimmung zugrunde gelegt, wie das außergewöhnliche, hervorgehobene Ereignis (die ›unerhörte Begebenheit‹), die geschlossene Form, der tektonischer Aufbau mit einer Spitze und einem Wendepunkt, Leitmotive und der Anspruch der Objektivität. Da diese Merkmale und insbesondere die ›unerhörte Begebenheit‹ nicht auf Tonio Kröger zutreffen, handelt es sich in dieser Sicht nicht um eine Novelle.7

In der anderen Richtung wird davon ausgegangen, dass Novellenbegriffe immer in ihrem jeweiligen historischen Kontext zu betrachten sind und nicht einfach auf eine Novelle des 20. Jahrhunderts übertragen werden können, vielmehr davon auszugehen ist, dass die Form im Laufe der Jahrhunderte flexibler geworden ist. Die sich ab 1900 entwickelnde Die moderne NovelleNovelle ist oftmals durch ihre Ereignislosigkeit, dem Fehlen einer ›unerhörten Begebenheit‹ gekennzeichnet, reflektiert die Form selbst und wendet sich tendenziell mehr inneren Vorgängen, dem Subjektiven und individuellen Erfahrungen zu, indem die Erzählperspektive bei einer Figur liegt, wie in Tonio Kröger . Auch gibt es hier durchaus eine Wende im Geschehen und Leitmotive, die die Novelle strukturieren. Statt aber den Fokus auf die Handlung zu setzen, geht es um innere Vorgänge8, das Unerhörte im Inneren, Reflexionen, Stimmungen und Erfahrungen des Helden.

5. Quellen und Kontexte

Der Entstehungsprozess

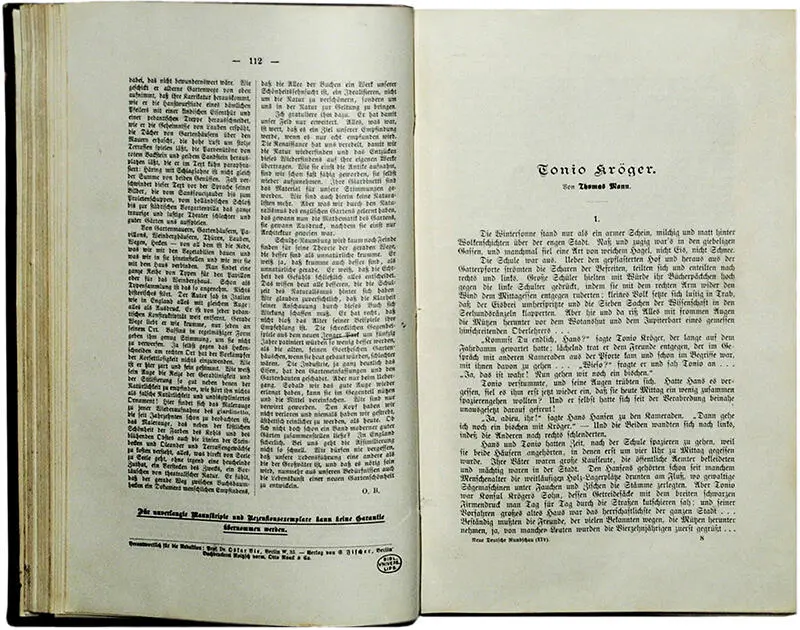

Mit dem Thema dieser Novelle setzte sich Thomas Mann bereits in den späten 1890er Jahren auseinander. Ein entscheidender Anstoß für das Entstehen der Novelle war eine Reise, die Thomas Mann im September 1899 von München nach Dänemark machte. Er unterbrach seine Reise in seiner Heimatstadt Lübeck und wohnte fünf Tage in einem dänischen Badehotel in Ålsgårde. Thomas Mann begann seine Arbeit an Tonio Kröger im Winter 1899, unterbrach sie jedoch und setzte sie erst fort, nachdem sein Roman Die Buddenbrooks 1900 beendet und 1901 erschienen war. Nach einer erneuten Pause nahm er die Schreibarbeit an der Novelle 1902 wieder auf und schloss sie im gleichen Jahr ab. Sie erschien 1903 in der Neuen Deutschen Rundschau und im gleichen Jahr in der Novellensammlung Tristan mit fünf weiteren Novellen. Der ursprüngliche Titel sollte »Litteratur« heißen, wie er seinem Bruder in einem Brief vom 13. Februar 19019 mitteilte. Der Titel gibt den thematischen Schwerpunkt der Novelle an.

Abb. 4: Erstdruck von Tonio Kröger in der Neuen Deutschen Rundschau (1903) H. 2, S. 113. – Wikimedia Foto © H.- P. Haack

Biographischer Hintergrund

Wie auch in anderen Werken von Thomas Mann bestehen zwischen Text und Biographie enge Bezüge und sind die Figuren realen Personen nachgebildet. Als Erstes sind die Heimatstadt Lübeck zu erwähnen und das Haus in der Mengstraße 4, dem Haus der Großeltern von Thomas Mann. In den Buddenbrooks bildet es das Zentrum der Handlung und ist heute nach diesem Roman »Buddenbrookhaus« benannt. 1897 zog hier tatsächlich eine Volksbibliothek mit einem Lesesaal ein, auf die in der Novelle angespielt wird. Thomas Mann selbst war auf seiner Durchreise nach Dänemark 1899 verwundert über diese Volksbibliothek. In Lübeck stieg er im Hotel Stadt Hamburg mit den beiden schwarzen Löwen am Eingang, die auch in der Novelle erwähnt werden (S. 44), ab und wäre, da er ohne Papiere reiste, beinahe wegen Hochstapelei verhaftet worden. Die Polizei vermutete in ihm einen Betrüger, der von der Münchner Polizei gesucht wurde. Wie sein Held Tonio Kröger verhalfen ihm seine Korrekturfahnen zur Freilassung.10

Thomas Manns Das ElternhausVater war wie Konsul Kröger in der Novelle Konsul und besaß eine Firma für Getreidehandel, die nach dessen Tod aufgelöst wurde. Die Mutter verließ daraufhin die Heimatstadt. Thomas Manns Mutter stammte wie die des Titelhelden Tonio Kröger aus dem Süden, war sensitiv und sehr musikalisch. Doch anders als Tonios Mutter war Thomas Manns Mutter eine bürgerliche Frau. Die Parallelen zu den Buddenbrooks sind unübersehbar: der Schauplatz Lübeck, die Figur des Vaters, sein Getreidehandel, der Name Kröger, der niederländische Konsultitel und die südländische Mutter. Der biographische Hintergrund von Thomas Mann bestimmt auch diesen Roman.

Читать дальше