4. Form und literarische Technik

Inhaltliche Gliederung

Die Novelle umfasst 9 Kapitel unterschiedlicher Länge mit einem Höhepunkt im 4. Kapitel und einer Wende, die in Kapitel 5 eingeleitet wird. Bis zu diesem Zeitpunkt werden die Jugendzeit des Titelhelden und seine Entwicklung zum Schriftsteller dargestellt, ab dem 6. Kapitel wird seine Reise in den Norden geschildert. Die schmale Handlung bildet einen erzählerischen Leitfaden, doch vollzieht sich das eigentliche Geschehen in inneren Vorgängen, Reflexionen und Gesprächen. Die einzelnen Kapitel sind untereinander durch gleiche Motive und wiederkehrende Situationen und Figuren verbunden.

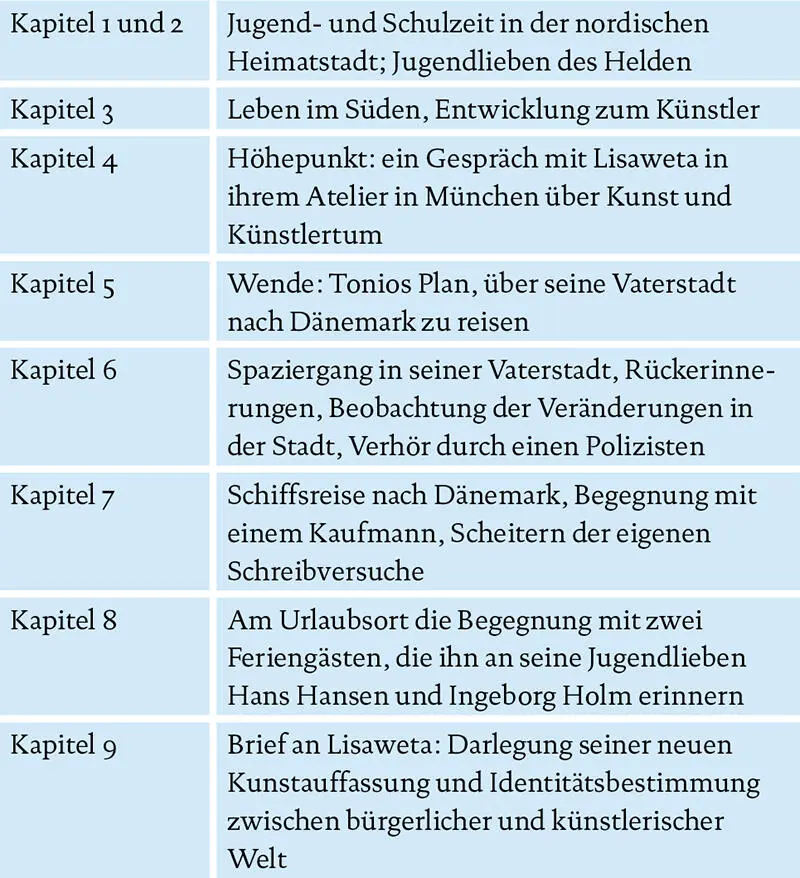

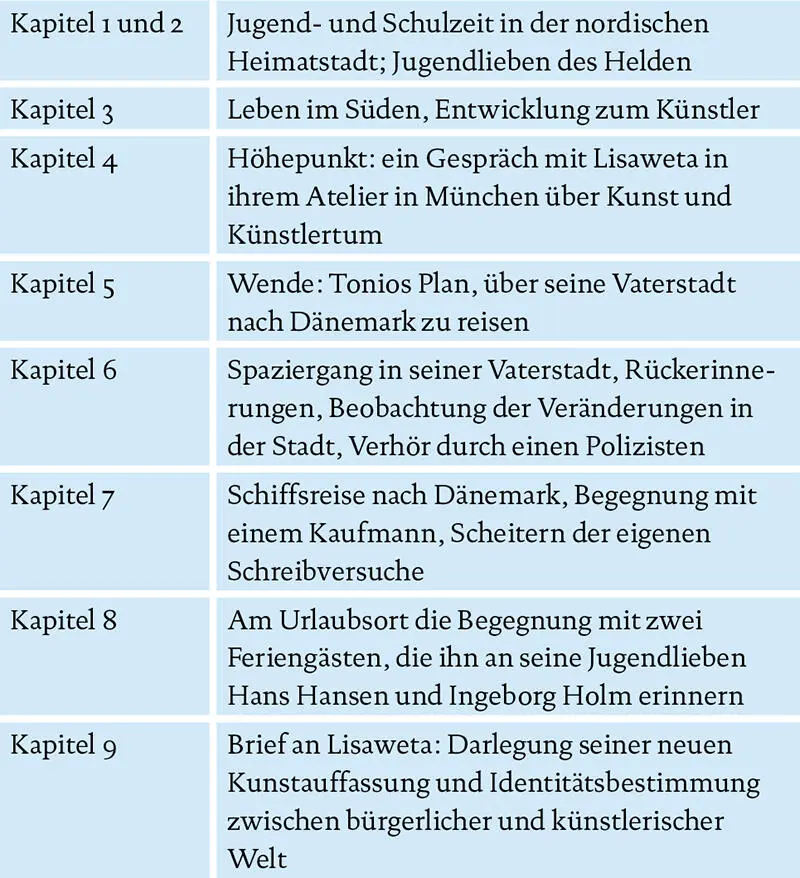

Die Novelle gliedert sich inhaltlich in folgende Einheiten:

Zeitlich erstrecken sich die Geschehnisse von Tonios 14. Lebensjahr bis zu seinem Alter Anfang 30. Zwischen dem ersten und zweiten Kapitel liegen zwei Jahre, dann erfolgt ein Zeitsprung von mehreren Jahren zwischen Fortgang aus der Vaterstadt und Anerkennung als Schriftsteller, die im 3. Kapitel zusammengefasst werden. Nach 13 Jahren kehrt Tonio in die Vaterstadt zurück. Das Geschehen vom 4. bis zum 9. Kapitel erstreckt sich über ein halbes Jahr von Frühling bis Herbst (September) des Jahres 1899 und bildet eine Zeiteinheit. Da die Novelle einen deutlichen autobiographischen Bezug hat und 1899 Thomas Mann über Lübeck nach Dänemark reiste und der Gang Tonios in der Vaterstadt genau dem Ablauf von Thomas Manns Aufenthalt in Lübeck entspricht, liegt es nahe, auch für die innerfiktive Reise des Helden diese Jahreszahl anzunehmen. Der Wechsel der Jahreszeiten vom Winter in den ersten beiden Kapiteln, über das Frühjahr in München und bis zum Herbst auf der Fahrt in den Norden ist auf die innere Situation des Helden bezogen.

Die Novelle ist nach Gegensätzen strukturiert. Räume und Figuren stehen jeweils für getrennte Bereiche und Daseins- und Lebensformen. Einander polar zugeordnet sind: Künstler und Bürger, Kunst und Leben, Außenseiter und Normale, überfeinerter Dichter und pragmatisch Handelnde, körperliche Schwäche und körperliche Stärke, Intellekt und Naivität, Männlichkeit und Weiblichkeit. Die Spannungen zwischen diesen Gegensätzen bestimmen die Thematik, den Verlauf der Geschehnisse und die innere Konfliktlage des Helden. Sie werden am Ende nicht aufgelöst, aber in ein Verhältnis zueinander gebracht, mit dem der Held leben kann.

Strukturbildend für die Novelle ist des Weiteren die Gliederung des Raumes in Norden/SüdenNorden und Süden. Mit dieser geographischen Gegenüberstellung sind kulturelle Stereotype, Schematisierungen und Wertzuschreibungen verbunden. Mit dem Norden sind das Bürgertum, die Erkenntnis und das Männliche assoziiert, mit dem Süden das Künstlertum, das Sinnliche und das Weibliche. In dieses räumliche Schema fügt sich auch die Stadt im Norden nahe der Ostsee mit der Patrizierfamilie der Krögers und München im Süden mit der künstlerischen Bohème und der Zugehörigkeit der Mutter zur südlichen Sphäre ein. Die Figuren, die nach dem Schema blond/blauäugig vs. braunhaarig/dunkeläugig und bürgerlich vs. künstlerisch eingeteilt sind, sind jeweils dem Norden und dem Süden zugeordnet.

Mit den gegensätzlichen Bereichen verknüpft die Hauptfigur wiederum bestimmte Werte und Normen: Pflicht, Verantwortungsgefühl und geordnete Welt des Vaters sind mit der nördlichen Sphäre verbunden, Nachlässigkeit und unnormiertes, unbürgerliches Verhalten der Mutter dagegen mit der südlichen Sphäre. Auch die Gefühlswelt von Tonio ist zweigeteilt: Das Gefühl von Heimat und emotionaler Verbundenheit zu Menschen und zur Literatur ist im Norden verankert, während er sich von der »süße[n] Sinnlichkeit« und den »lebhaften Menschen« (S. 41) im Süden abwendet und sie ablehnt.

Die genannten Gegensätze, die Inhalt, Aufbau und Figurenanordnung der Novelle bestimmen, verweisen auf einen philosophischen und kunsttheoretischen Kontext um 1900. Die Bedeutung der einzelnen Begriffe wie ›Kunst‹ und ›Leben‹ erschließt sich erst, wenn dieser Hintergrund miteinbezogen wird ( siehe Kapitel 6

»Interpretationsansätze«). Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Gegensätze.

Die Wiederaufnahme und Variation von Leitmotiven verknüpfen einzelne Kapitel untereinander. Das 5. Kapitel mit dem Reiseplan steht für sich, während die vier Kapitel davor und danach durch gleiche Motive miteinander verbunden sind. Ein Leitmotiv ist eine textuelle Einheit. Es kann sich dabei um Wörter, Sätze, Situationen, Farben und einzelne Gegenstände oder Räume, wie z. B. das Meer, handeln, denen eine symbolische Bedeutung zukommt. Durch die Wiederholung von Leitmotiven werden räumlich und zeitlich entfernt voneinander liegende Situationen und Geschehnisse zueinander in Beziehung gesetzt und neue Sinnzusammenhänge gestiftet. Thomas Mann hat diese Technik der Leitmotive aus der Musik Richard Wagners übernommen und in das Medium der Sprache und Literatur übersetzt.

Immer wieder werden im Laufe des Textes Motive der Kindheit und Heimat mit dem Walnussbaum, dem Springbrunnen (S. 10, 25, 27, 54) und dem Meer (S. 12, 54, 73) aufgenommen; aber auch der Frühling (S. 26, 28, 29), der für das Leben und Naturnähe steht, das Motiv der Blonden und Blauäugigen in den Kapiteln 1, 2 und 7, 8, die Feldblume im Knopfloch des Konsuls Kröger, die viermal im Text erwähnt wird (S. 10, 25, 26, 49), die Zigeuner im grünen Wagen (S. 11, 15, 26, 52) und das Leitmotiv von Gefühlswärme (»[d]amals lebte sein Herz«, S. 17, 23; »[s]ein Herz lebte« S. 57, 71) und Gefühlskälte (»sein Herz [war] tot«, S. 26) tauchen wiederholt in der Novelle auf.

Funktion der LeitmotiveLeitmotive strukturieren nicht nur die Novelle, sondern geben dem im Vordergrund stehenden Geschehen eine tiefere Bedeutung. Sie stellen übergreifende Zusammenhänge her, die auf den Helden, seine Wahrnehmung der Realität, seinen Zwiespalt und das leitende Thema der Novelle bezogen sind. Die Wiederholung von Szenerien, Figuren, Motiven und stereotypen Eigenschaften bewirkt eine zirkuläre Struktur der Geschichte, da sie den Helden an seinen Ausgangspunkt zurückführt, und erzeugt den Eindruck von Stillstand, als ob sich nichts verändert habe. Doch am Ende ist nichts mehr, wie es war: Die Heimatstadt hat sich verändert, aber auch der Held. Er gelangt, nachdem er sein Leben lang zwischen den Gegensätzen hin- und hergerissen war, zu einer neuen Selbsterkenntnis und Bestimmung seiner sozialen und künstlerischen Identität.

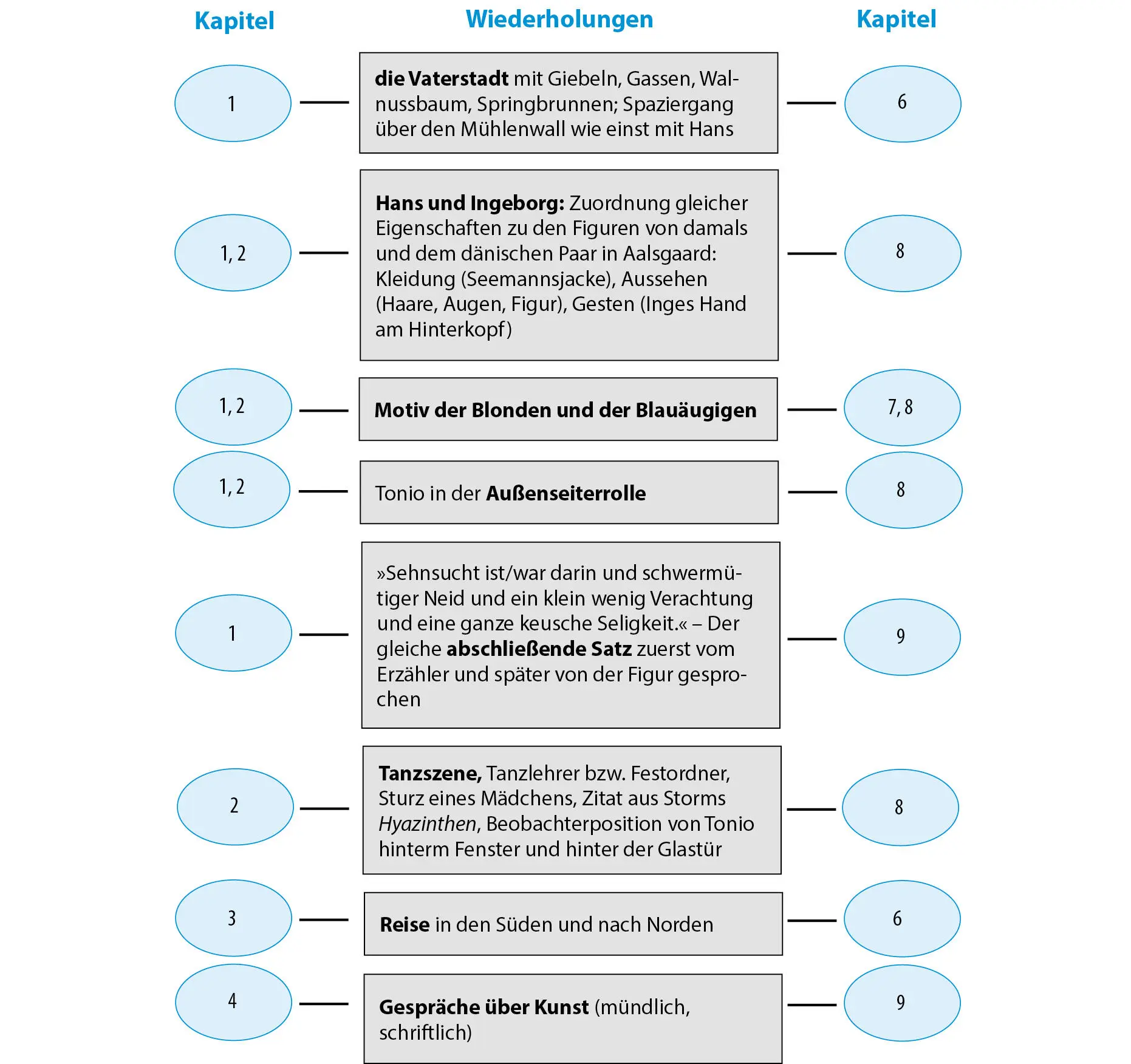

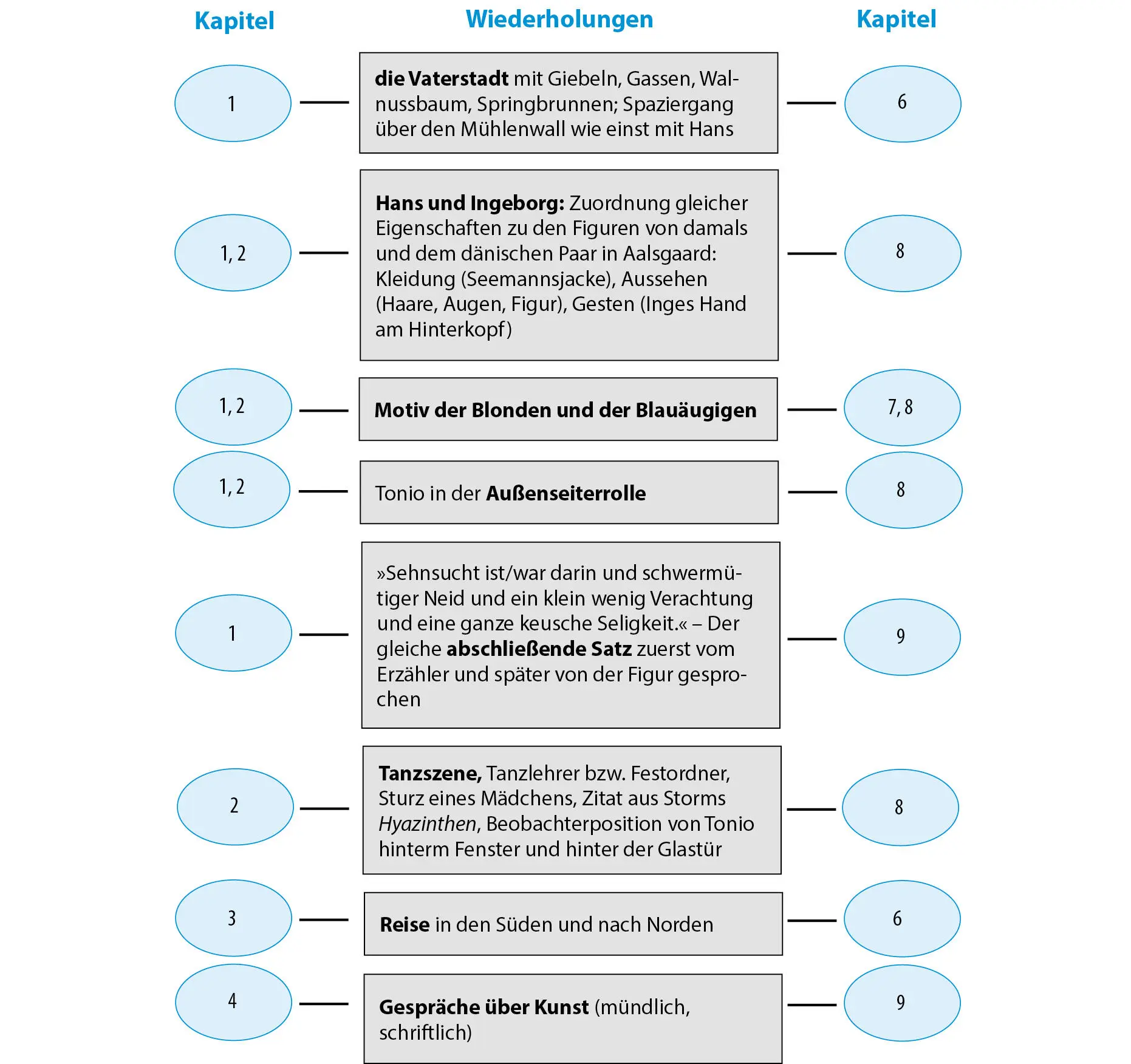

Wie Abbildung 3 (S. 31) zeigt, bestehen zudem zwischen zahlreichen Kapiteln Wiederholungen.

Abb. 3: Wiederkehrende Szenen, Figuren, Themen und Motive in Tonio Kröger

Der Intertextuelle VerweiseText enthält eine Vielzahl von literarischen Anspielungen und expliziten und impliziten Zitaten aus der russischen, skandinavischen und deutschen Literatur, aber auch aus Werken, Briefen und Notizen von Thomas Mann. Sie ergeben ein dichtes Netz an intertextuellen Verweisen. Mehrfach wird auf Heinrich Heine angespielt, der wie der Held nach 13 Jahren in der Fremde (Paris) in die Heimat zurückkehrte. Tonio Kröger verwendet für seine Einsichten und Empfindungen häufig literarische Zitate, wie beispielsweise die Sentenz »Wer am meisten liebt, ist der Unterlegene« (S. 9), das der Erzählung Frau Fönß (dt. 1890) von Jens Peter Jacobsen5 entlehnt ist. Es deutet aber auch auf die Figur des Andreas in Heinrich Manns Im Schlaraffenland (1900) hin. Die Aussage des jugendlichen Helden »Denn das Glück, sagte er sich, ist nicht, geliebt zu werden […]. Das Glück ist, zu lieben […]« (S. 23) ist eine Abwandlung aus Goethes Gedicht Willkommen und Abschied (1775), in dem es heißt: »Und doch, welch Glück! Geliebt zu werden, / Und lieben, Götter, welch ein Glück.«6 In bedeutsamen Szenen im 2. und 8. Kapitel zitiert Tonio die Verszeile aus Storms Gedicht Hyazinthen : »Ich möchte schlafen, aber du mußt tanzen« (S. 21, 70).

Читать дальше