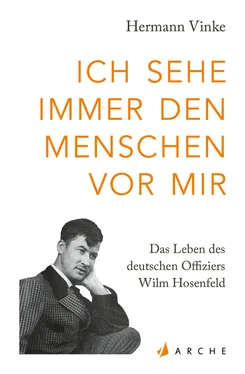

Teil II des Buches beschreibt Wilm Hosenfelds kritische Gefolgschaft dem Naziregime gegenüber. Der Offizier war ein Kind seiner Zeit. Den Machtantritt Hitlers und auch den Kriegsbeginn 1939 hatte er zunächst begrüßt, weil er sich davon eine Wiedergutmachung für die Niederlage von 1918 und eine neue Ordnung in Europa versprach. Mehr als einmal erlag Hosenfeld den Propaganda-Tiraden von Hitler und Goebbels. Zwei Zitate verdeutlichen, wie sich seine Wandlung vollzog. Nach den Erfolgen der Wehrmacht beim Westfeldzug im Frühsommer 1940 schrieb er noch seiner Frau: Hitler ist ein großes Genie. Er soll die Operationen selbst leiten und die ganzen strategischen Pläne entwerfen, das ist fast nicht zu glauben. Ende Dezember 1943 notierte er in seinem Tagebuch: Als Schande muss jeder Mensch es heute empfinden, dass er auch nur im Geringsten dieses System bejahte.

Obwohl Mitglied der SA, des NS-Lehrerbundes und seit 1935 auch der NSDAP, stellte Hosenfeld sich mehrfach quer zur Parteilinie und geriet beruflich zeitweise ins Abseits. Sein Gewissen und seine Vorstellung vom Zusammenleben der Menschen wollte er sich nicht verbiegen lassen. Das Vorgehen der deutschen Besatzungsmacht gegen Polen öffnete ihm schließlich die Augen und führte zum völligen Bruch mit dem NS-Regime. Sein moralischer und ethischer Kompass blieb während des Krieges intakt.

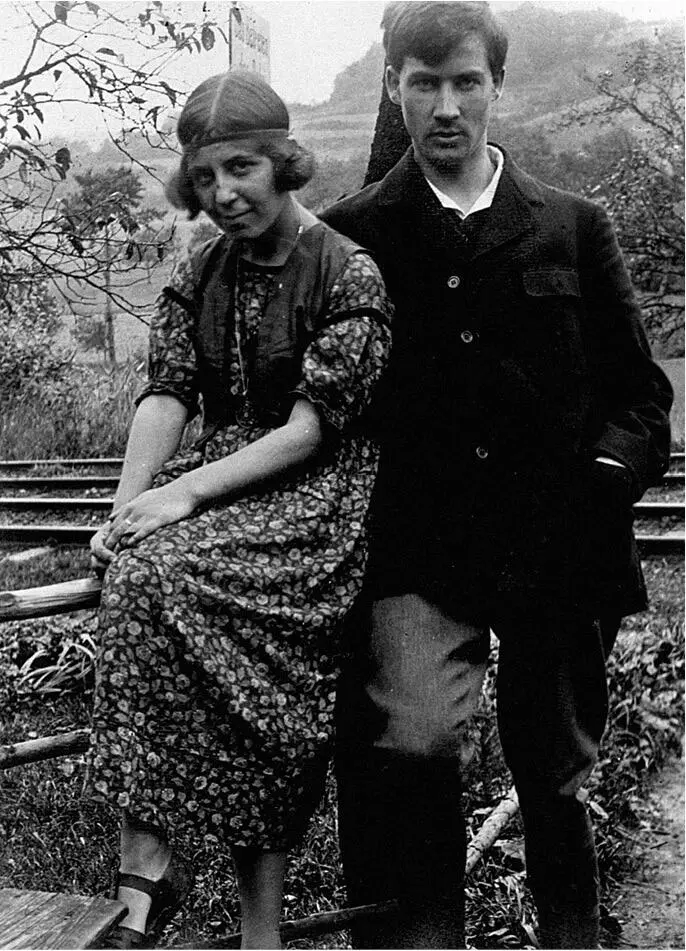

Die polnische Hauptstadt ist der eigentliche Schauplatz der Lebensgeschichte von Wilm Hosenfeld. Während des Krieges hat Hosenfeld seine Familie in Thalau in der hessischen Rhön mehrfach besucht. »Heimaturlaub« hieß das Zauberwort, das ihn, seine Frau und die Kinder elektrisierte, sobald die Vorgesetzten das Gesuch unterschrieben hatten. Ansonsten blieb das Schreiben von Briefen die einzige Verbindung zwischen ihnen. Die lange Trennung von seiner Frau und den Kindern bestimmte den Briefwechsel, der zwar kein Ersatz für Nähe und Zusammensein war, aber doch ein festes Band zwischen ihnen schuf und dazu beitrug, auch Krisen in ihrer Beziehung zu überwinden.

Der dritte Teil stellt Hosenfelds Gefühl von Mitschuld wie seinen Rettungswiderstand in den Mittelpunkt. Das Schreiben, oftmals täglich, half ihm, die eigenen Maßstäbe zu überprüfen und sich seiner Rolle in der von deutschen Truppen besetzten und von deutschen Bürokraten verwalteten Hauptstadt Warschau bewusst zu werden. Er hielt engen Kontakt zu Polen, deren Patriotismus er bewunderte, und versuchte, die polnische Sprache zu erlernen. Dabei ermöglichte ihm vor allem sein katholischer Glaube eine besondere Nähe zur Bevölkerung, obwohl jedes »Fraternisieren« streng verboten war. Auf bewegende Weise haben die von ihm geretteten und beschützten Menschen sich bei ihm bedankt. Dazu gibt es Fotos und Zeugnisse, die hier erstmals veröffentlicht werden.

Im vierten Teil des Buches wird die sieben Jahre dauernde Kriegsgefangenschaft von Hosenfeld dokumentiert sowie die vergeblichen Versuche, seine Entlassung zu erreichen, um sein von Schlaganfällen bedrohtes Leben zu retten. Die Verurteilung durch die sowjetische Militärjustiz zu 25 Jahren Lagerhaft im Jahre 1950 kam einem Todesurteil gleich.

In die Lebensgeschichte von Wilm Hosenfeld werden in diesem Buch auch Stationen der Leidensgeschichte von Władysław Szpilman während des Krieges – bis zu der schicksalshaften Begegnung der beiden – mit aufgenommen. Grundlage hierfür sind neben Polańskis 2002 gezeigtem Film »Der Pianist« die seit 1998 auf Deutsch vorliegenden Erinnerungen von Władysław Szpilman, »Der Pianist – Mein wunderbares Überleben«. Das Buch war 1946, also gleich nach dem Krieg, erstmals in Polen unter dem Titel »Tod einer Stadt« erschienen. Es war jedoch durch Eingriffe der Zensur verunstaltet worden, wie Andrzej Szpilman, der Sohn des Pianisten, während sein Vater im Ausland auf Tournee war, später schrieb. Wilm Hosenfelds Name tauchte darin nicht auf. Vielmehr wurde der Retter als Österreicher dargestellt. Im kommunistisch regierten Polen sollte das Bild von den Nazi-Verbrechern intakt bleiben. Ein guter Deutscher passte nicht dazu, nicht einmal als Ausnahme.

Da in Polen selbst offenbar auch später kein Interesse an einer Neuausgabe bestand, hatte Andrzej Szpilman, der inzwischen in Deutschland lebte, sich 1997 darangemacht, das Buch in deutscher Sprache herauszubringen. Indem der Sohn des Pianisten darin Wilm Hosenfeld als Deutschen und beim Namen nannte, wollte er nicht nur seinem Vater, sondern auch dessen Retter gerecht werden.

Szpilmans Sohn konnte den Liedermacher Wolf Biermann dafür gewinnen, zur deutschen Ausgabe der Erinnerungen seines Vaters einen umfangreichen Essay beizusteuern. Wegen der Briefe Hosenfelds hatte er sich an die Kinder von Wilm Hosenfeld gewandt, um einige davon zu veröffentlichen. Uta Hosenfeld, die jüngste Tochter, hatte eine Holzkiste mit allen Briefen an sich genommen, als Annemarie Hosenfeld ihre eigene Wohnung aufgab. Sie überließ die Briefe und Aufzeichnungen schließlich ihrem ältesten Bruder, dem Arzt Helmut Hosenfeld.

Auch er, der älteste Sohn Wilm Hosenfelds, stand als Unterstützer Andrzej Szpilman zur Seite. Bereits 1984, als Władysław Szpilman noch lebte, hatte der Arzt die Familie Szpilman in Warschau aufgesucht und sich vom Pianisten das Versteck in dem Gebäude an der Aleja Niepodległości zeigen lassen, wo dieser 1944 seinem Retter begegnet war. Als Helmut Hosenfeld auch den ehemaligen Umschlagplatz sehen wollte, den Szpilman seit der gewaltsamen Trennung von seinen Eltern und Geschwistern im Jahre 1942 nicht mehr aufgesucht hatte, habe dieser gezögert. Helmut Hosenfeld konnte ihn schließlich doch dazu bringen, mitzukommen. Ich war vielleicht etwas unsensibel, aber ich sagte zu Szpilman, wissen Sie, wir kommen nicht als Touristen zu Ihnen, auch nicht als Ihr Besuch. Für mich ist diese Reise eine Wallfahrt zu den Stätten, wo Deutsche den Polen so viel angetan haben, wo Sie meinem Vater begegnet sind und wo so viel Unglück durch die Deutschen geschehen ist.

Teil 1

Katholizismus und Körperkultur

Wilm Hosenfeld verfasste unter dem Datum 17. Dezember 1943 in Warschau einen Aufsatz, der offensichtlich für seine Kinder bestimmt war: »Als Vater ein kleiner Junge war« . Für ihn war das Schreiben auch eine Rückbesinnung auf die eigenen Wurzeln, auf seinen Lebensweg, der ihn aus einem beschaulichen Bauerndorf in der preußischen Provinz Hessen-Nassau herauskatapultiert hatte ins Zentrum eines verbrecherischen Vernichtungskrieges.

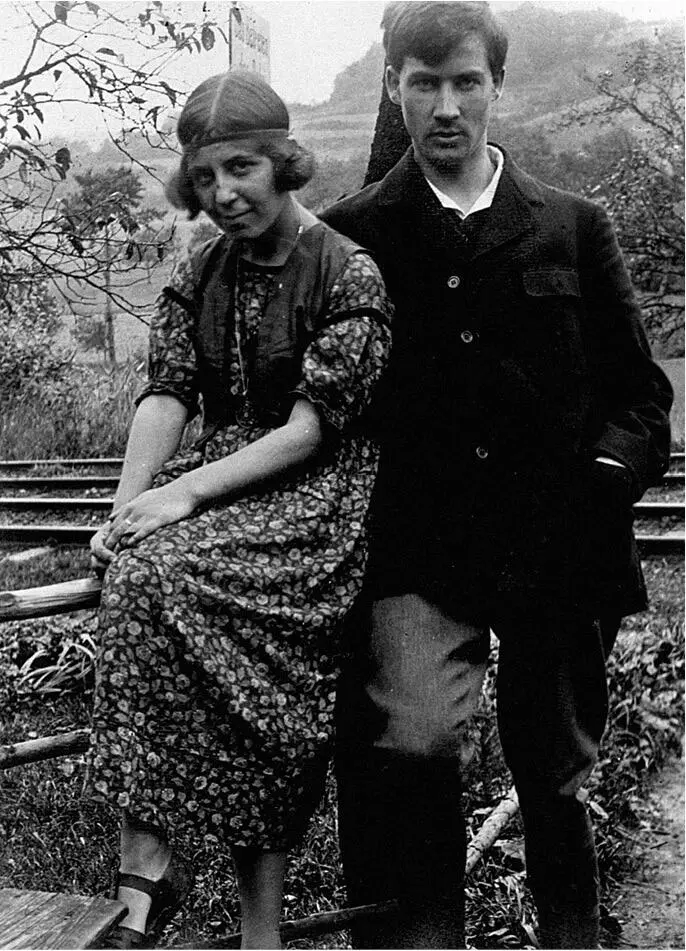

Hosenfeld wurde am 2. Mai 1895 in dem Ort Mackenzell unweit der Stadt Hünfeld am Rande der Rhön als siebtes von neun Kindern geboren und wuchs in einer katholisch-konservativ geprägten Umgebung auf. Sein Vater, Adalbert Hosenfeld, (1857–1938), entstammte einer Bauern- und Handwerkerfamilie. Der Vater seiner Mutter Friederike Hosenfeld, geborene Krick (1857–1930), war ein außergewöhnlich begabter Lehrer gewesen.

Adalbert Hosenfeld hatte sich zum Dorfschulmeister von Mackenzell emporgearbeitet. Die Eltern betrieben eine kleine Viehwirtschaft, was damals keineswegs ungewöhnlich war, denn das Gehalt eines Lehrers reichte für den Unterhalt einer Familie meistens nicht aus.

In der Silvesternacht des Jahres 1899, an der Schwelle zum 20. Jahrhundert, stand das neunte Kind des Ehepaares kurz vor der Geburt. Die Mutter hatte, bevor die ersten Wehen einsetzten, noch das Vieh versorgt. Den Rest der Arbeit im Stall und im Haushalt überließ sie den älteren Töchtern. Die Niederkunft zog sich dann bis nach Mitternacht in das neue Jahr 1900 hinein.

Wilm Hosenfeld, damals fünf Jahre alt, schildert in dem Rückblick auf die eigene Kindheit zunächst das Silvestertreiben der Burschen und Mädchen mit Peitschenschwingen und Schüssen aus alten Vorderladern. Das alles mitten im Dorf bei Schnee und Eis. Dann widmete er sich, damals noch Wilhelm genannt, der Geburt des neuen Erdenbürgers, seines jüngsten Bruders. Dieser war noch am frühen Morgen des 1. Januar 1900 in der Ortskirche auf den Namen Rudolf getauft worden. Mit dem Kleinkind konnte Wilhelm zunächst wenig anfangen. Als Rudolf etwas älter war, neckte und ärgerte er ihn gern. Hosenfeld: Und weil er selbst (Wilhelm) genug Wichse (Schläge) bekam, wendete er bei seinem Bruder dieselben Methoden an.

Читать дальше