Iris Böschen - Makroökonomik und Wirtschaftspolitik

Здесь есть возможность читать онлайн «Iris Böschen - Makroökonomik und Wirtschaftspolitik» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Makroökonomik und Wirtschaftspolitik

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Makroökonomik und Wirtschaftspolitik: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Makroökonomik und Wirtschaftspolitik»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Wie hat sich die deutsche Volkswirtschaft seit der Weltwirtschaftskrise 2009 entwickelt? Iris Böschen erläutert in diesem Lehrbuch die makroökonomischen Entwicklungen der letzten Jahre und vermittelt vor dem Hintergrund aktueller wirtschaftspolitischer Entscheidungen makroökonomische und wirtschaftspolitische Zusammenhänge.

Makroökonomik und Wirtschaftspolitik — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Makroökonomik und Wirtschaftspolitik», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Der letztgenannte Konjunkturzyklus wird inzwischen, abgesehen von exogenen Schocks, die eine Wirtschaft treffen können, gemeinhin als besonders relevant für die konjunkturelle Lage einer Volkswirtschaft eingestuft.

2.3 Konjunkturprognose

Während die diagnostizierbaren Konjunkturzyklen vergangenheitsbezogen sind, ist die Konjunkturprognose in die Zukunft gerichtet. Sowohl die Konjunkturdiagnose als auch die Prognose sollen zu Erkenntnissen verhelfen, die dazu beitragen, eine adäquate Konjunkturpolitik zu konzipieren. In der Presse wird regelmäßig über die Erwartungen von Experten hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands, der USA, Chinas, europäischer Staaten, lateinamerikanischer Volkswirtschaften etc. berichtet. Diese ziehen Auswertungen von Befragungen von Unternehmen und privaten Haushalten zu Rate, um die künftige Wirtschaftsentwicklung abzuschätzen.

Bei den Befragungen der Unternehmen werden in der Regel zum einen die aktuelle Geschäftssituation und zum anderen die Geschäftserwartungen abgefragt. Es werden Frühindikatoren, gleichlaufende und Spätindikatoren unterschieden. Zu den Frühindikatoren gehören z.B. die Auftragseingänge, die bei den Unternehmen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt eingegangen sind. Sie gelten als Signal für die Veränderung der Nachfrage im In- und Ausland. Darüber hinaus werden insbesondere in den USA die Hauskäufe als wichtiger Indikator für die konjunkturelle Entwicklung wahrgenommen, da die Bauinvestitionstätigkeit besonders zinsreagibel ist. Daten zu den Hauskäufen werden in der Regel freitags gegen 14:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit veröffentlicht und sorgen weltweit für Aktivitäten an den Aktien- und Rentenmärkten. Auch die Entwicklung der Finanzmärkte, beispielsweise die Kursänderungen von Aktien, wird als Frühindikator für künftige konjunkturelle Entwicklungen in Betracht gezogen. Zu den gleichlaufenden Indikatoren für die Entwicklung der Konjunktur gehört die Analyse der Veränderungen des Produktionsindexes bzw. der Kapazitätsauslastung der Unternehmen. Wenn die Kapazitäten von einem Stichtag gegenüber einem weiteren Stichtag stärker ausgelastet sind, deutet dies mitunter auf den Beginn eines konjunkturellen Aufschwunges hin und vice versa. Neben den hochsensiblen Frühindikatoren bildet die Auswertung der Spätindikatoren die Grundlage für wirtschaftspolitische Entscheidungen. Insbesondere die Lohnentwicklung und die Veränderung der Beschäftigungssituation sind hier von Bedeutung.

Abgesehen von der chronologischen Unterteilung der Indikatoren unterscheiden wir zudem Einzel- und Gesamtindikatoren. Während die Löhne, die Preise und die Auftragsentwicklung zu den Einzelindikatoren gerechnet werden, weisen die Entwicklung des BIP, des Ifo-Geschäftsklimaindexes und des Geschäftsklimas der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) die Eigenschaften von Gesamtindikatoren auf. Der Ifo-Geschäftsklimaindex wird im Wege einer regelmäßigen Umfrage unter etwa 7000 Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft Deutschlands ermittelt. Der Fragebogen |32|besteht aus insgesamt 20 Fragen. Die Unternehmen werden zu ihrer gegenwärtigen Geschäftslage (Auswahlmöglichkeit: gut, befriedigend oder schlecht), ihren Geschäftserwartungen für das kommende halbe Jahr (Auswahlmöglichkeiten: günstiger, gleich bleibend oder ungünstiger), zur Nachfragesituation (Auswahlmöglichkeiten: verbessert, nicht verändert oder verschlechtert) sowie zur Zahl ihrer Beschäftigten (Auswahlmöglichkeiten: zunehmend, gleichbleibend, abnehmend) befragt. Der „Wert“ der gegenwärtigen Geschäftslage ist die Differenz der Prozentanteile der Antworten „gut“ und „schlecht“. Der Saldo der Erwartungen ist die Differenz der Prozentanteile der Antworten „günstiger“ und „ungünstiger“. Das Geschäftsklima ist ein geometrischer Mittelwert aus den Salden der Geschäftslage und der Erwartungen. Zur Berechnung des Indexwertes wird das Geschäftsklima auf den Durchschnitt des Jahres 2005 normiert (seit Mai 2011). Zu diesem Zeitpunkt wurde der Index auf 100 gesetzt. Der Index dient als Frühindikator für die konjunkturelle Entwicklung. Zudem ergänzt er Daten aus der amtlichen Statistik, denen gegenüber er den Vorteil hat, dass er häufiger erhoben wird und schnell verfügbar ist. Das BIP wird beispielsweise von den statistischen Ämtern nur quartalsweise erhoben und mit einer ‚Verspätung‘ von ca. zwei Quartalen unter Vorbehalt veröffentlicht.

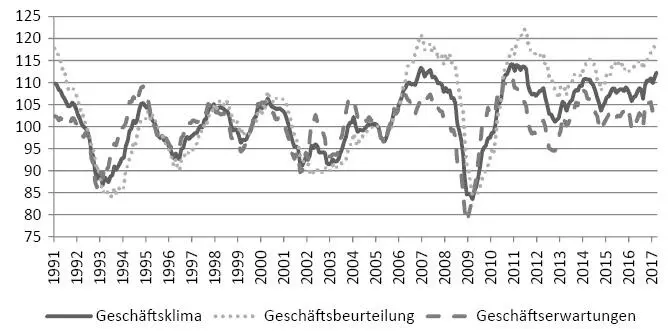

Die Entwicklung des aus den beiden Komponenten „Beurteilung der Geschäftssituation“ und der „Geschäftserwartungen“ bestehenden Geschäftsklimaindexes für die Periode zwischen Januar 2003 und März 2017 wird in Abbildung 8 dargestellt.

Abbildung 8:

Abbildung 8:

Der Ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland (Quelle: Eigene Darstellung mit Daten vom Ifo-Institut 2017).

Nachdem weiter oben gezeigt wurde, dass in Deutschland im Jahr 2009 eine Depression vorlag, wird in Abbildung 8 deutlich, dass die Unternehmen die Folgen der Finanzmarktkrise bereits im Vorfeld abgeschätzt haben. Die Geschäftserwartungen, die in Abbildung 8 gestrichelt dargestellt sind, nahmen bereits 2007 ab. Auch die Bewertung der Geschäftssituation durch die Unternehmen, die gepunktet dargestellt ist, |33|nimmt die realwirtschaftliche Entwicklung des BIP quasi vorweg. Andersherum zeigen die Indikatoren bereits vor Eintreten der konjunkturellen Besserung einen deutlichen Positivtrend: Die Geschäftserwartungen waren bereits vor dem Eintreten des Wachstumstiefs im Aufwind begriffen. Besondere Bedeutung hat der Ifo-Geschäftsklimaindex. Der Geschäftsklimaindex ist das arithmetische Mittel aus den Geschäftserwartungen und der Beurteilung der Geschäftslage seitens der befragten Unternehmen. Das Geschäftsklima ist in der Grafik mit einer durchgehenden Kurve dargestellt und hilft bei der Prognose von Trendwenden im Konjunkturzyklus. Eine Trendwende bei der Konjunkturentwicklung ist mit hoher Sicherheit gemäß der so genannten Dreimal-Regel erst nach einem dreimaligen Ausschlagen des Geschäftsklima-Indikators in die betreffende Richtung zu erwarten (Heubes, 1991, 15 ff).

Der Präsident des ifo-Institutes in München Clemens Fuest äußert sich folgendermaßen zur aktuellen Entwicklung: „Die Stimmung in den deutschen Chefetagen verbessert sich immer mehr. Der ifo Geschäftsklimaindex stieg im März von 111,1 (saisonbereinigt korrigiert) auf 112,3 Punkte. Dies ist der höchste Wert seit Juli 2011. Die Aufwärtsentwicklung bei der Beurteilung der aktuellen Geschäftslage hält unvermindert an. Auch die Erwartungen der Unternehmen verbesserten sich weiter. Der Aufschwung gewinnt an Kraft.“[20]

Die Gesellschaft für Konsumklimaforschung (GfK) untersucht das Verhalten der Verbraucher. So basiert die am 23. Februar 2017 veröffentlichte Studie zum Konsumklima auf rund 2000 Verbraucherinterviews, die im Auftrag der EU-Kommission monatlich durchgeführt werden. In dem Bericht werden verschiedene Indikatoren grafisch aufbereitet, prognostiziert und ausführlich kommentiert. Zu den Indikatoren gehören[21]:

die KonjunkturerwartungenFolgende Frage wurde den Verbrauchern gestellt: „Was glauben Sie, wie wird sich die allgemeine wirtschaftliche Lage in den kommenden zwölf Monaten entwickeln?“ (Auswahlmöglichkeiten: verbessern – gleich bleiben – verschlechtern)

die EinkommenserwartungenDie Verbraucher antworteten auf die Frage: „Wie wird sich Ihrer Ansicht nach die finanzielle Lage Ihres Haushalts in den kommenden zwölf Monaten entwickeln?“ (Auswahlmöglichkeiten: verbessern – gleich bleiben – verschlechtern)

die Konsum- und Anschaffungsneigung„Glauben Sie, dass es zurzeit ratsam ist, größere Anschaffungen zu tätigen?“ (Der Augenblick ist günstig – weder günstig noch ungünstig – ungünstig)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Makroökonomik und Wirtschaftspolitik»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Makroökonomik und Wirtschaftspolitik» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Makroökonomik und Wirtschaftspolitik» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.