Iris Böschen - Makroökonomik und Wirtschaftspolitik

Здесь есть возможность читать онлайн «Iris Böschen - Makroökonomik und Wirtschaftspolitik» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Makroökonomik und Wirtschaftspolitik

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Makroökonomik und Wirtschaftspolitik: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Makroökonomik und Wirtschaftspolitik»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Wie hat sich die deutsche Volkswirtschaft seit der Weltwirtschaftskrise 2009 entwickelt? Iris Böschen erläutert in diesem Lehrbuch die makroökonomischen Entwicklungen der letzten Jahre und vermittelt vor dem Hintergrund aktueller wirtschaftspolitischer Entscheidungen makroökonomische und wirtschaftspolitische Zusammenhänge.

Makroökonomik und Wirtschaftspolitik — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Makroökonomik und Wirtschaftspolitik», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

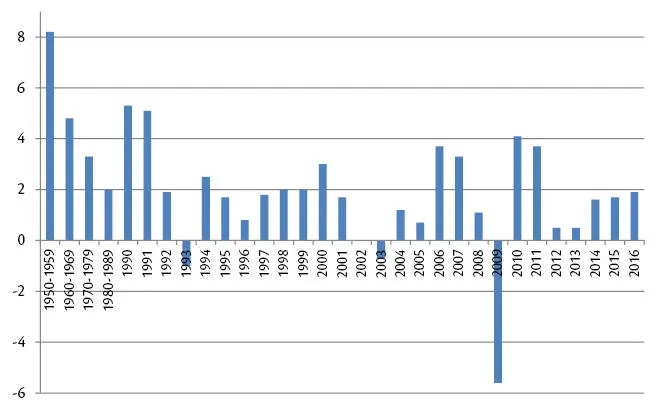

Je nachdem in welcher Phase die volkswirtschaftliche Entwicklung verortet wird, sollen konjunkturpolitische Maßnahmen die konjunkturelle Entwicklung während des Booms gegebenenfalls vorab dämpfen oder in der Depression unterstützen. Betrachtet man die empirischen Daten der Entwicklung der deutschen Volkswirtschaft wie sie in untenstehender Abbildung 7 dargestellt sind, so fällt auf, dass der durchschnittliche Wachstumspfad zwar durchweg positiv war, dass zwischen 1950 und 2016 die Wachstumsdynamik jedoch deutlich abgenommen hat.

Abbildung 7:

Abbildung 7:

Veränderung des realen deutschen Bruttoinlandsproduktes gegenüber dem Vorjahr in Prozent (Quelle: Eigene Darstellung mit Daten vom Statistischen Bundesamt, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung – Lange Reihen ab 1950 , 2017e).[16]

|28|Von einem durchschnittlichen Wachstum von 8,2 Prozent in den Wiederaufbaujahren zwischen 1950 und 1959 ist die deutsche Volkswirtschaft auf ein durchschnittliches Wachstum von nur 0,9 Prozent zwischen 2000 und 2010 gerutscht. Dafür maßgeblich ist unter anderem die Weltwirtschaftskrise, die im Jahr 2007 in den USA durch den Kollaps des Bankwesens aufgrund der Kreditvergabepolitik der Banken provoziert und ausgelöst wurde. Die Auswirkungen zeigten sich insbesondere 2009 in Deutschland und in einer Reihe anderer Staaten auf der Welt.

Neben der geringeren Wachstumsdynamik ist in Abbildung 7 ablesbar, dass es einige Depressionen während der vergangenen 60 Jahre in Deutschland gegeben hat. Die erste Ölpreiskrise 1973/74 hat sich auch auf die deutsche Wirtschaft deutlich ausgewirkt. Aufgrund des Ölpreisschocks gingen die Produktion, die Nachfrage und die Investitionen deutlich zurück. „Der Rohölpreis, der 1970 noch 1,40 US-Dollar pro Barrel (=158,8 Liter) betragen hatte, schoss nach oben und hatte sich um die Jahreswende 1973/74 vervierfacht.“ (Seng 2004)

Die zweite Depression wurde ebenfalls durch einen immensen Anstieg des Ölpreises 1980/1981 ausgelöst. Das Barrel kostete zeitweise 38 USD. Anfang der 90er Jahre manövrierte Deutschland sich wirtschaftlich durch die Wiedervereinigung und die damit verbundenen Aufwendungen sehenden Auges in eine wirtschaftliche Depression. Anfang des neuen Jahrtausends sorgte die sogenannte „dot.com-Krise“ für Irritationen an den Finanzmärkten. Die Unternehmen der „New Economy“ schienen stark überbewertet zu sein und es kam zu einem Platzen der Spekulationsblase mit der Folge eines massiven Abrutschens der Börsenwerte der Unternehmen der betroffenen Branchen. Dies zeitigte schließlich auch Auswirkungen in der Realwirtschaft. Davon betroffen war nicht nur die deutsche Volkswirtschaft. Der wirtschaftliche Einbruch war weltweit spürbar.

Bereits erwähnt wurde die Finanzmarkt-, Wirtschafts-, Banken- und Staatsschuldenkrise, die sich realwirtschaftlich ab 2009 in Deutschland auswirkte. Sie scheint jedoch, soweit die in Abschnitt 2 aufgeführten Indikatoren eine stichhaltige Aussage zulassen, überwunden zu sein. In den Jahren 2010 und 2011 wurden reale Wachstumsraten zwischen 3,6 und 3,3 Prozent gegenüber dem jeweiligen Vorjahr vom Statistischen Bundesamt ausgewiesen[17], 2012 und 2013 0,7 und 0,1 Prozent. Im Jahr 2014 ist das BIP um 1,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen, 2015 um 1,7 Prozent und 2016 um 1,9 Prozent (Statistisches Bundesamt 2017d).

2.2 Konjunkturdiagnose

Um eine erfolgreiche Konjunkturpolitik mit dem Ziel der Glättung der Konjunkturschwankungen umsetzen zu können, ist es unabdingbar, gewisse Gesetzmäßigkeiten konjunktureller Entwicklungen zu erkennen und deren Ursachen offen zu legen. Eine |29|Reihe von Wissenschaftlern hat versucht, aus empirischen Daten und deren Entwicklung Muster zu isolieren und wiederkehrende Konjunkturzyklen zu definieren.[18] Zu diesen gehören

Joseph Kitchin (Kitchin, 1923)

Clement Juglar (Juglar, 1860)

Simon Kuznets (Kuznets, 1930)

Nicolai Kondratieff (Kondratieff, 1926)

Ein Kitchin-Zyklus hat eine Gesamtlänge von im Durchschnitt drei bis vier Jahren. Unter Wirtschaftswissenschaftlern gilt ein Kitchin-Zyklus als relativ ‚harmlos‘, da angenommen wird, dass auftretende Nachfrageschwankungen durch den Lagerauf- oder -abbau ausgeglichen werden können. Das bedeutet, dass keine oder nur geringe Auswirkungen auf die gesamtwirtschaftliche Beschäftigung auftreten. Die Lagerveränderungen wirken quasi als Puffer. – Zur aktuellen Relevanz: Seit vielen Jahren ist zu beobachten, dass Lagerhaltungszeiten von den Unternehmen aus Kostengründen minimiert und damit optimiert werden. Die Folge ist, dass Nachfrageschwankungen unmittelbarer auf die Beschäftigungssituation rückkoppeln. Insofern ist die Pufferfunktion nicht mehr gegeben und der Kitchin-Zyklus nicht mehr relevant.

Ein Juglar-Zyklus weist eine Gesamtlänge von acht bis zwölf Jahren auf. Diese Zyklen gelten nach wie vor als zentrale Konjunkturzyklen in marktwirtschaftlichen Systemen. Änderungen der Nachfrage schlagen vollständig auf die Produktion und damit auf die Beschäftigungssituation und das wirtschaftliche Wachstum durch. Typischerweise setzt hier die 80 Jahre später entwickelte keynesianische Konjunkturpolitik an. Maßnahmen zur Stärkung der Nachfrage seitens des Staates sollen einen konjunkturellen Einbruch überwinden helfen.

Ein Kuznets-Zyklus ist ein Wachstumszyklus, da er eine Länge von ca. zwanzig Jahren hat. Er wird als Re-Investitionszyklus bezeichnet. Als Grund für wirtschaftliche Schwankungen werden Investitionsschübe genannt, die auftreten, wenn sich in bestimmten Branchen wegen hohen Kapitalbedarfs und langer Nutzungsphasen Investitionen stauen. Diese müssen dann kurzfristig komprimiert realisiert werden. Die Investitionsexplosion bewirkt dann eine intensive, gegebenenfalls zu hohe Auslastung der Produktionskapazitäten.

Ein Kondratieff-Zyklus weist eine Dauer von 50 bis 60 Jahren auf. Er ist eher als Trend- oder Wachstumszyklus zu verstehen und wird durch Innovationsschübe verursacht. So verortete Kondratieff zwischen 1790 und 1840 einen Zyklus, der durch die technischen Entwicklungen in der Eisen- und Textilindustrie hervorgerufen wurde. Zwischen 1840 und 1900 begründeten der Eisenbahnbau, die Dampfmaschine und die Stahlindustrie einen wirtschaftlichen Aufschwung. Zurzeit befinden wir uns im |30|fünften Kondratieff-Zyklus, der auf die weitreichenden Innovationen in der Informationstechnologie zurückzuführen ist.

Diese empirisch, d.h. ex post, diagnostizierten Zyklen lassen sich allerdings nicht dazu nutzen, Prognosen über künftige Entwicklungen zu treffen. Sie dienen lediglich der Interpretation wirtschaftlicher Entwicklungen, die in der Vergangenheit Platz gegriffen haben, und der Analyse geeigneter wirtschaftspolitischer Maßnahmen, die einst umgesetzt wurden.

Neben den genannten Konjunkturzyklen, die unterschiedliche Ursachen und Phasenlängen aufweisen, gibt es sogenannte politische Konjunkturzyklen. Sie werden von exogenen Faktoren bestimmt, d.h. die Ursache des Entstehens konjunktureller Störungen hängt nicht unmittelbar mit ökonomischen Faktoren zusammen. Die Dauer eines politisch motivierten Konjunkturzyklus’ wird – so die Theorie von William D. Nordhaus (geb. 1941) – von der Länge der Legislaturperiode der im Amt befindlichen Regierung bzw. Regierungskoalition beeinflusst. Grundsätzlich hängt die Wiederwahl einer Regierung davon ab, ob die Beschäftigungssituation und die Wirtschaftsstruktur am Ende der Legislaturperiode das Plazet der Wähler finden. Es liegt damit nahe, dass eine an ihrer Wiederwahl interessierte Regierung gegen Ende der Legislaturperiode versucht, mit allen Mitteln eine prosperierende Wirtschaft, also einen Aufschwung aufrechtzuhalten oder gar zu erzeugen. Die Wiederwahl kann z.B. erreicht werden, indem der Staat versucht, durch die Ausweitung der Transferleistungen an die privaten Haushalte zunächst die Kaufkraft und schließlich den privaten Konsum kurzfristig zu erhöhen. Mittelfristig ist der durch diese Maßnahme erzeugte Aufschwung allerdings ein konjunkturelles Strohfeuer, da die zusätzlichen Transferausgaben mittels zusätzlicher Staatsausgaben und damit Staatsverschuldung finanziert werden müssen. Die Steuereinnahmen werden in einer derartigen Phase nicht erhöht, da damit die zusätzliche Kaufkraft der Wirtschaftssubjekte unmittelbar abgeschöpft werden würde. Dass die Staatsverschuldung in der Zukunft im Wege der Steuerfinanzierung zu bedienen und zu tilgen ist, durchschaut der wählende Bürger dem Konzept der politischen Konjunkturzyklen zufolge nicht oder er steht dieser Situation gleichgültig gegenüber.[19] Neben der Ausweitung der Transferleistungen kann der Staat die Subventionierung bestimmter, üblicherweise beschäftigungsintensiver Branchen ausweiten, um Wählerstimmen zu sichern bzw. zu sammeln. Hier gelten die gleichen kritischen Argumente, die bereits aufgeführt wurden. Die politischen Verantwortungsträger stören die Folgen dieser Maßnahmen für die Staatsverschuldung und auch die Inflation nur am Rande, solange die Wiederwahl ermöglicht wird. Nach der gewonnenen Wahl werden recht bald Instrumente eingesetzt, die die Staatsfinanzen begünstigen, die Inflation bekämpfen etc. Auch die positive Entwicklung der Beschäftigungssituation wird gelegentlich geopfert, um die anderen Stabilitätsziele erneut zu erreichen – zumindest bis zur nächsten Wahl. Dann wird erneut eine expansive Wirtschaftspolitik verfolgt. Die Beschäftigungssituation verbessert sich, die Wähler |31|sind zufrieden. Aufgrund der anstehenden Wahlen wurden ein Aufschwung und ein Abschwung eingeleitet.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Makroökonomik und Wirtschaftspolitik»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Makroökonomik und Wirtschaftspolitik» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Makroökonomik und Wirtschaftspolitik» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.