Solche Biografien ließen schnell den Verdacht aufkommen, die Entnazifizierungen seien im Grunde gescheitert und es sei eigentlich nur die Führungsriege der Nationalsozialisten bestraft worden. Diese Kritik ist nicht neu und auch nicht auf Deutschland beschränkt. Auch in Italien sprachen Angehörige der Widerstandsbewegung von einer ausgebliebenen Säuberung („epurazione mancata“). Aber das Urteil ist wohl zu hart. Der primäre Zweck der Säuberungen, nämlich die Stabilisierung der Nachkriegsdemokratien, wurde erreicht. Das ist nicht selbstverständlich. Als abschreckendes Beispiel für eine tatsächlich ausgebliebene Säuberung mag das griechische Beispiel dienen. Hier kam mit britischer Unterstützung im Frühjahr 1946 eine rechtsgerichtete Regierung an die Macht, die nicht antifaschistische, sondern antikommunistische Säuberungen durchführte und dabei auch viele nicht kommunistische Widerstandskämpfer aus Führungspositionen entfernte. Das Ergebnis war ein dreijähriger Bürgerkrieg mit Zehntausenden Toten, der an seinem Ende 1949 ein weitgehend verwüstetes Land hinterließ.

Dass es gleichwohl unterhalb der Führungsebene eine weitgehende Elitenkontinuität gab (etwa in Wirtschaft, Justiz, Polizei oder Verwaltung), ist wohl unbestritten. Eine gründlichere Säuberung war aber in den europäischen Nachkriegsgesellschaften keineswegs populär, weshalb auch linke Parteien, wie die italienische kommunistische Partei, sich für weitgehende Amnestien einsetzten. Vielmehr war das kulturelle Gedächtnis von der Heroisierung des Widerstands einerseits und der tatsächlichen oder vermeintlichen Opfererfahrung andererseits geprägt. Selbst in Deutschland fühlten sich die meisten Menschen als Opfer des Nationalsozialismus und nicht als Mittäter. Gerade deswegen wurden die Grausamkeit und Bestialität der angeblich kleinen Gruppe von Tätern (z.B. KZ-Wachpersonal) in der medialen Berichterstattung hervorgehoben. Sie wurden dadurch aus der angeblich unbelasteten Mehrheitsgesellschaft ausgesondert. Eine kritischere Sicht auf die Vergangenheit sollte sich erst viel später durchsetzen, in den siebziger und achtziger Jahren.

Literatur

Bachmann, Klaus: Vergeltung, Strafe, Amnestie. Eine vergleichende Studie zu Kollaboration und ihrer Aufarbeitung in Belgien, Polen und den Niederlanden, Frankfurt am Main 2011

Bauerkämper, Arnd: Das umstrittene Gedächtnis. Die Erinnerung an Nationalsozialismus, Faschismus und Krieg in Europa seit 1945, Paderborn 2012

Frei, Norbert (Hg.): Transnationale Vergangenheitspolitik. Der Umgang mit deutschen Kriegsverbrechern in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg, Göttingen 2005

Frei, Norbert: Vergangenheitspolitik. Die Anfänge der Bundesrepublik und die NS-Vergangenheit, München 1999

Fühner, Harald: Nachspiel. Die niederländische Politik und die Verfolgung von Kollaborateuren und NS-Verbrechern, 1945–1989, Münster 2005

Niethammer, Lutz: Die Mitläuferfabrik. Die Entnazifizierung am Beispiel Bayerns, Berlin 2. Aufl. 1982

Woller, Hans/Henke, Klaus-Dietmar (Hg.): Politische Säuberung in Europa. Die Abrechnung mit Faschismus und Kollaboration nach dem Zweiten Weltkrieg, München 1991

Woller, Hans: Die Abrechnung mit dem Faschismus in Italien 1943 bis 1948, München 1996

1.3Die europäische Flüchtlingskrise

Die europäische Flüchtlingskrise der Nachkriegszeit verschärfte die ohnehin vorhandenen Verteilungsprobleme der „Rationen-Gesellschaft“. Sie war ein direktes Resultat des Krieges und der NS-Herrschaft. Obwohl Deutschland vielleicht am stärksten betroffen war, handelte es sich im Kern doch um eine europäische, in gewisser Weise sogar eine globale Erscheinung. Das muss besonders in Deutschland betont werden, wo die Erinnerung vor allem von der Problematik der so genannten „Vertriebenen“ dominiert wird. Deren Schicksal verdient selbstverständlich Beachtung, handelte es sich doch bei dieser ethnischen Säuberung um die wohl größte Zwangsmigration der europäischen Geschichte. Aber das sollte nicht den Blick dafür verstellen, dass auch andere westeuropäische Länder von der Flüchtlingskrise betroffen waren wie z. B. Italien, das ebenfalls zur Drehscheibe für große Flüchtlingsgruppen wurde, oder Frankreich, das über 2 Millionen repatriierte Landsleute aufnahm, oder Großbritannien, das als Besatzungsmacht in Deutschland und in Palästina entscheidend zur Bewältigung der Flüchtlingskrise beitrug (im einen Fall recht erfolgreich, im anderen eher weniger).

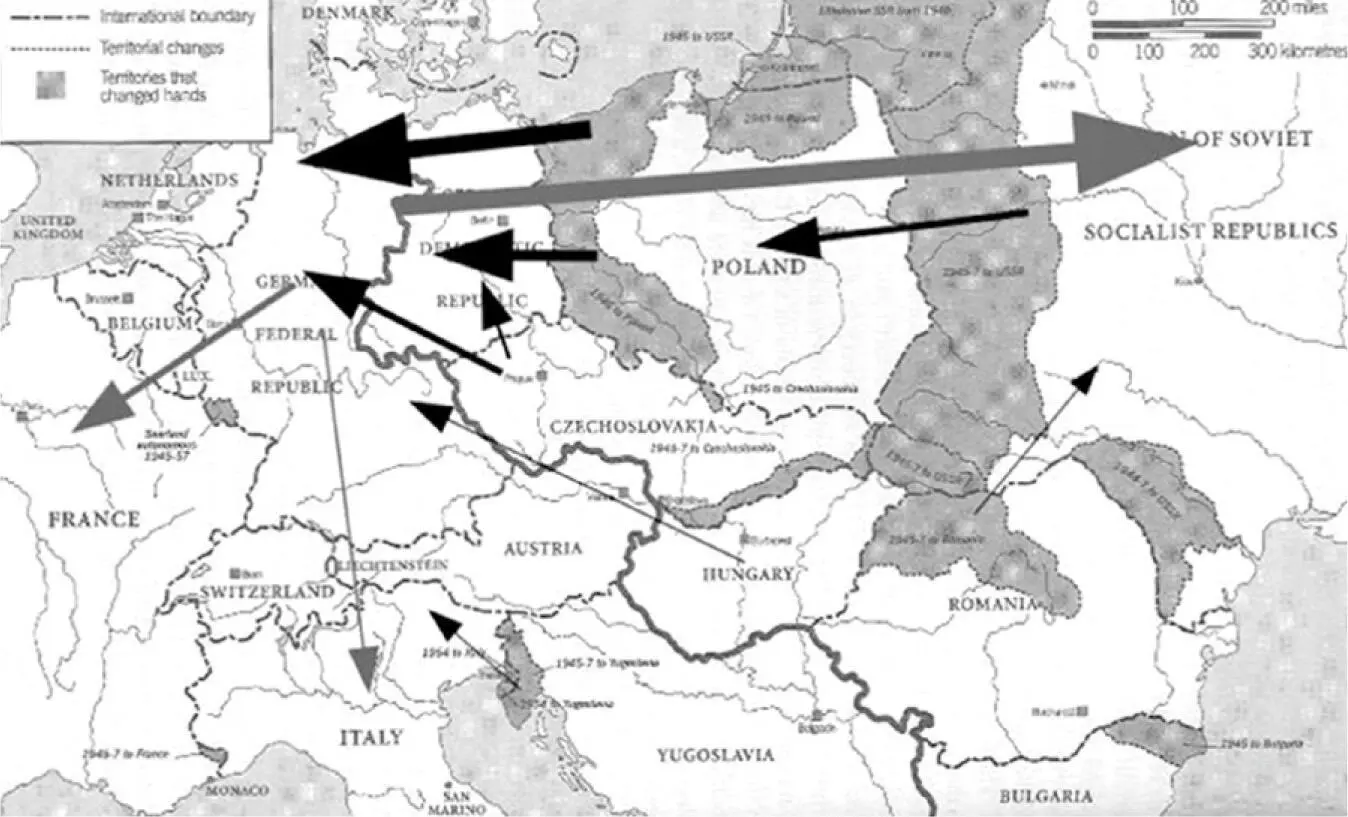

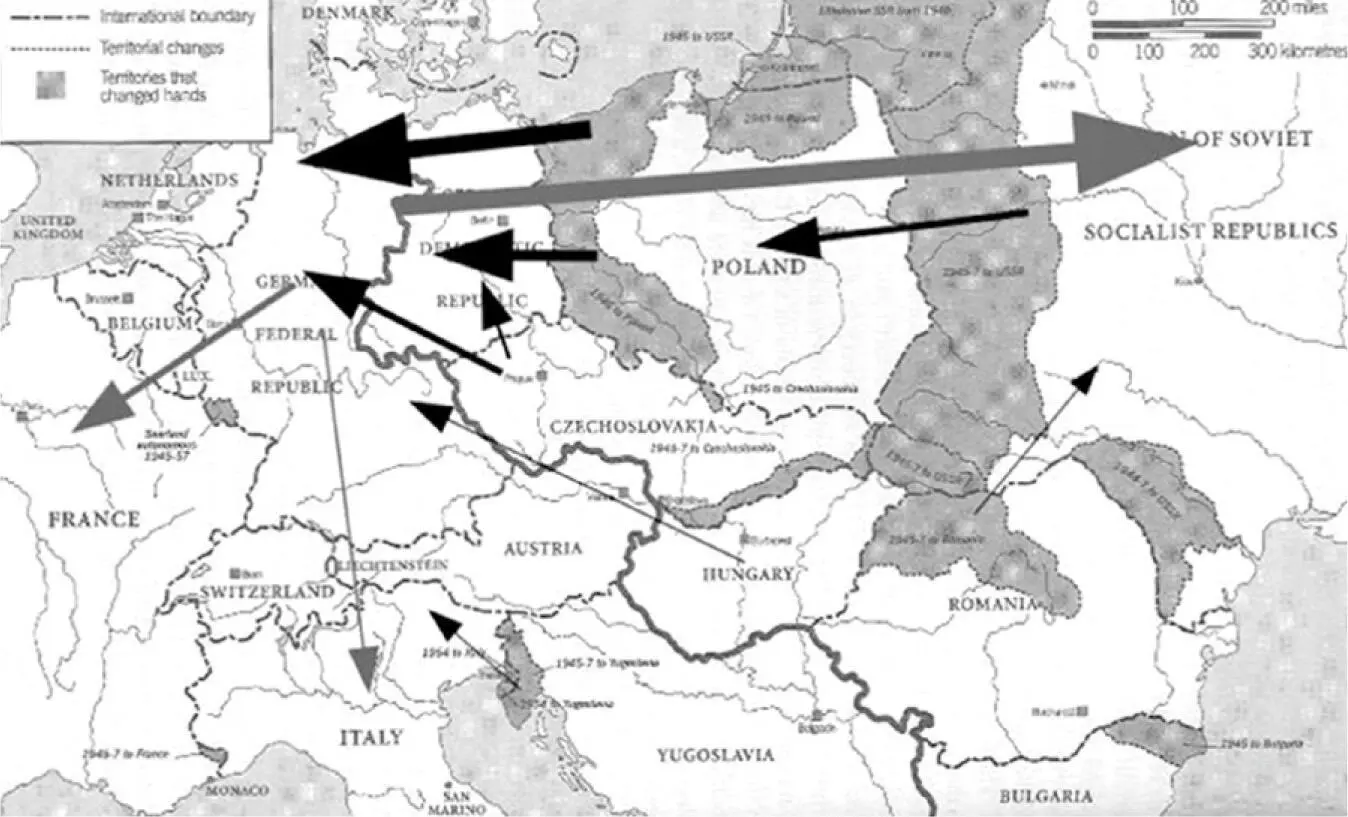

Die Fakten sind an sich mittlerweile gut bekannt, auch wenn die vorhandenen Zahlen aufgrund der schwierigen Quellenlage und differierender Definitionen nur grobe Orientierungswerte darstellen. Immerhin schätzt Peter Gatrell, dass nach dem Ersten Weltkrieg ca. 12 Millionen Menschen in Europa auf der Flucht waren, nach dem Zweiten Weltkrieg ca. 60 Millionen und nach dem Ende des Kalten Krieges weniger als 7 Millionen. Das verdeutlicht, dass die Flüchtlingskrise einerseits nicht prinzipiell neu war, sondern Vorläufer in der Zwischenkriegszeit hatte, andererseits von den quantitativen Dimensionen her alles andere, erst recht die Arbeitsmigrationen nach dem Zweiten Weltkrieg, in den Schatten stellte. Diese Zahlen beinhalten allerdings auch die Binnenflüchtlinge, die von internationalen Organisationen nicht als Flüchtlinge gezählt wurden. Die Ursache für diese große Zahl an Flüchtlingen ist in Verlauf und Folgen des Krieges zu suchen. Viele waren freigelassene Kriegsgefangene, ehemalige Zwangsarbeiter im NS-Deutschland, Evakuierte oder Ausgebombte, Opfer ethnischer Säuberungen, flüchtige Kriegs- oder NS-Verbrecher oder freigelassene Insassen der Konzentrationslager, insgesamt also eine sehr heterogene Gruppe.

Abb 3Flüchtlingsströme in der Nachkriegszeit; schwarz: ethnische Säuberungen; grau: „Displaced Persons“ (eigene Grafik auf Basis der Karte aus: Paul Werth, University of Nevada, Las Vegas; https://faculty.unlv.edu/pwerth/Europe-1945-territorial.jpg).

1.3.1„Displaced Persons“

Bei Kriegsende existierten in Deutschland ca. 8 Millionen „Displaced Persons“ (DPs), darunter ca. die Hälfte Sowjets, 2 Millionen Franzosen, 1,6 Millionen Polen und 700.000 Italiener. Die deutschen Vertriebenen wurden nicht zu ihnen gezählt, obwohl sie ohne Zweifel „displaced“ waren. In den Konzentrationslagern im Reich hatten nur ca. 50.000 bis 100.000 Juden den Holocaust überlebt, und viele starben noch nach der Befreiung an Unterernährung und Krankheiten infolge der grausamen Lagerhaft. Allerdings wuchs die Zahl der Juden in Deutschland zunächst wieder an, da viele befreite Juden aus der Sowjetunion oder Polen nach Westen wanderten. In Polen setzte 1945/46 eine Welle von Pogromen ein, die dazu führte, dass viele Juden in Deutschland, Österreich oder Italien Zuflucht suchten, meist allerdings nicht, um dort zu bleiben, sondern um entweder nach Palästina oder in andere Staaten zu emigrieren.

Die Verantwortung für die DPs übernahmen die Alliierten und die vor allem von den USA finanzierte United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA), die bereits im Herbst 1943 gegründet worden war. Nach Auffassung der Alliierten bestand das primäre Ziel in der Repatriierung, also der Rückführung der DPs, die durch die Kriegsfolgen gegen ihren Willen in ein fremdes Land geraten waren (z. B. als Kriegsgefangene oder Zwangsarbeiter). Stillschweigend vorausgesetzt wurde, dass tatsächlich alle DPs in ihr Heimatland zurückkehren wollten. Das war aber nicht der Fall, und zwar nicht nur bei den befreiten Juden, die verständlicherweise nicht mit den ehemaligen Tätern zusammenleben wollten. Für diplomatische Spannungen sorgte vielmehr zunächst die Frage der sowjetischen DPs, die häufig nicht in die stalinistische Sowjetunion zurückkehren wollten. Die Sowjetunion pochte jedoch auf deren Rückkehr, zum Teil aufgrund des hohen Arbeitskräftebedarfs, zum Teil, um die Entstehung von großen unkontrollierbaren Emigrationspopulationen in westlichen Ländern zu verhindern. Rein quantitativ war die Arbeit der UNRRA in den ersten Monaten nach Kriegsende ein Erfolg: 5,25 Millionen Westeuropäer wurden im Mai und Juni 1945 repatriiert und 2,3 Millionen sowjetische DPs bis Ende September 1945, allerdings häufig gegen ihren Willen. Der Transfer solch großer Bevölkerungsteile gelang nur, weil die Alliierten ihre militärische Logistik für diesen Zweck zur Verfügung stellten.

Читать дальше