Klaus Fischer - Einführung in die Psychomotorik

Здесь есть возможность читать онлайн «Klaus Fischer - Einführung in die Psychomotorik» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Einführung in die Psychomotorik

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 100

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Einführung in die Psychomotorik: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Einführung in die Psychomotorik»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Die 4. Auflage ist grundlegend überarbeitet, neu sind bspw. die Themen Kinderspiel, Embodiment und Wirksamkeitsforschung.

Einführung in die Psychomotorik — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Einführung in die Psychomotorik», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Abb. 2: F. Schilling, der Initiator des 1. Studiengangs Motologie bei seiner Festrede aus Anlass des 15-jährigen Jubiläums des Studiengangs im November 1998

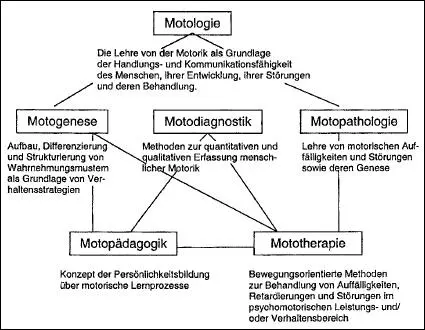

Motopädagogik und Mototherapie gestalten die angewandte Motologie und beinhalten die abgeleiteten Ziele und Methoden der Grunddisziplin zur Persönlichkeitsbildung und -therapie über das Medium der Bewegung. Basis für motopädagogisches Handeln sind die Erkenntnisse über die Entwicklung des Menschen (Motogenese) mittels diagnostischer Maßnahmen und Ableitungen aus Theorien (Motodiagnostik). Dabei steht das Prinzip einer ganzheitlichen Sichtweise der Motorik im Mittelpunkt des Fachinteresses. Schilling versteht Motopädagogik als Konzepterweiterung der psychomotorischen Erziehung und definiert sie als „ganzheitlich orientiertes Konzept der Erziehung durch Wahrnehmung, Erleben und Bewegung“. Mototherapie wird dagegen als

Abb. 3: Aufbau des Fachgebietes Motologie (1. Fachsystematik) (Schilling 1981, 187)

„bewegungsorientierte Methode zur Behandlung von Auffälligkeiten, Retardierungen und Störungen im psychomotorischen Verhaltens- und Leistungsbereich“ verstanden (Schilling 1986a, 728).

Motopädagogik ist präventiv bedeutsam, so in der Frühförderung oder als bewegungserzieherisches Konzept der Vorschulpädagogik; Mototherapie wirkt eher rehabilitativ und ist u.a. dem klinischen Bereich der Kinder- und Erwachsenenpsychiatrie zuzuordnen. Auch für das mototherapeutische Handeln bilden die Grundlagen der Motogenese, der Motodiagnostik und Motopathologie die Voraussetzung.

1.4 Ziele und Inhalte

Erfahrungen in Handlungssituationen

Motopädagogik will den Menschen anregen, sich handelnd seine Umwelt zu erschließen, um seinen Bedürfnissen entsprechend auf sie einwirken zu können. Sie versucht dies zu erreichen, indem sie vielfältige Wahrnehmungs- und Bewegungserfahrungen in Handlungssituationen vermittelt. Motopädagogik ist auf die Ganzheit der menschlichen Persönlichkeit gerichtet, weil sie nicht die Verbesserung bestimmter motorischer Fertigkeiten in das Zentrum ihrer Bemühungen stellt, sondern weil sie Bewegungshandeln als Verwirklichungsmöglichkeit der kindlichen Persönlichkeit und als wesentliches Mittel der Förderung betrachtet (Irmischer 1987, 13; im Überblick s. Zimmer 2012, 19–25; Krus 2015a; Schneider 2015). Als Richtziel ihres Förderungsbemühens formuliert die Motopädagogik die Kompetenzerweiterung des Kindes, sich sinnvoll mit sich selbst, mit seiner materialen und personalen Umwelt auseinander zu setzen und entsprechend handeln zu können. Daraus lassen sich folgende, nur analytisch trennbare Kompetenzbereiche ableiten:

■ sich und seinen Körper wahrzunehmen, zu erleben, zu verstehen, mit seinem Körper umzugehen und mit sich selbst zufrieden zu sein (Ich-Kompetenz);

■ die materiale Umwelt wahrzunehmen (= sie zu erleben und zu verstehen) und in und mit ihr umzugehen (Sach-Kompetenz);

■ Sozial-Kompetenz zu erwerben, d.h. zu erfahren und zu erkennen, dass sich alle Lernprozesse im Spannungsfeld zwischen den eigenen und den Bedürfnissen anderer vollziehen.

Körpererfahrung

Daraus ergeben sich die drei inhaltlichen Lernfelder der Körpererfahrung, der materialen Erfahrung und der Sozialerfahrung. Die Körperlichkeit des Kindes ist das Zentrum seiner Persönlichkeit, der Dreh- und Angelpunkt seiner Existenz. Handeln schließt immer die körperliche Bewegung mit ein. Im Bewegungshandeln lernt das Kind seinen Körper kennen, mit ihm umzugehen, ihn einzusetzen und auf die Umwelt einzuwirken. Die Orientierung am eigenen Körper ist die Basis jeder Orientierung im Raum. Zugleich ist der Körper der Spiegel psychischen Erlebens; über seinen Körper erlebt das Kind seine Befindlichkeit und bringt seine Gefühle und Bedürfnisse zum Ausdruck. Das Lernfeld Körpererfahrung in der Motopädagogik will Körper- und Bewegungserfahrungen vielfältigster Art ermöglichen und gestaltet seine Angebote adäquat dem Entwicklungsalter der Zielgruppen entsprechend.

Materiale Erfahrung

Der Lernbereich der materialen Erfahrung strukturiert schwerpunktmäßig die kognitiv-emotionalen Entwicklungsimplikationen der räumlich-gegenständlichen Umwelt. Der Umgang mit Materialien wird zum Medium der Erkenntnisgewinnung. Im Spiel mit unterschiedlichsten Objekten gewinnt das Kind Informationen über Eigenschaften und Gesetzmäßigkeiten der dinglichen Umwelt: Es erweitert seine Sach- und Handlungskompetenz. Entscheidend für die Förderung kindlicher Handlungskompetenz sind Materialien, die die Selbstständigkeit und das kreative Spiel des Kindes provozieren. Bevorzugt werden Alltagsmaterialien in die Angebote einbezogen, um sinnvolle Bezüge zur Alltagsrealität herzustellen. Materialgestaltete Spielsituationen im Kindesalter wären etwa die Benennung, Kategorisierung, Unterscheidung von Gegenständen, der sach- und zielgerichtete Einsatz von Material, die Kombination unterschiedlicher Spielobjekte, das Transportieren, Bewegen und Verändern von Material. Auch die Natur (Wald, Wiese, Wasser, Schnee etc.) bietet aus motopädagogischer Perspektive ein reichhaltiges Feld materialer Erfahrungen.

Sozialerfahrung

Nur im Kontakt mit den Mitmenschen lernt der Mensch sich zu verständigen und auszudrücken. In geeigneten Situationen lernen Kinder mit Partnern zu kooperieren, Rücksicht zu nehmen, Verantwortung zu tragen, Einfühlungsvermögen zu zeigen, aber auch sich durchsetzen zu können. So sind z.B. Wagnis und Abenteuerlust psychisch erlebbare Zustände, die pädagogisch viel zu selten im Sinne der Stärkung von Selbst- und Sozialerfahrungen genutzt werden. Dabei ist es durchaus legitim und pädagogisch sinnvoll, etwa durch das Arrangement eines Geräteparcours in der Turnhalle oder die Aufgabenstellung der Überwindung eines Hindernisses in der Natur (Erklimmen eines Hanges oder Überqueren eines Baches), bei Kindern Prozesse in Gang zu setzen, die das Selbstwertgefühl des Einzelnen stärken und die Anerkennung in der Gruppe sichern. Die Erfahrungen gemeinsam durchlebter Abenteuersituationen und der kooperativen Bewältigung komplexer Aufgabenstellungen erweisen sich für die besondere Klientel beeinträchtigter Kinder als persönlichkeitsstärkende Lebenshilfe.

Abgrenzung von Mototherapie und -pädagogik

In der Anfangszeit der Verwissenschaftlichung der Meisterlehre sind die Übergänge zwischen Motopädagogik und Mototherapie fließend und lassen sich nur unscharf voneinander abgrenzen. So spielen in der Mototherapie pädagogische Grundlagen eine wichtige Rolle, während in der Motopädagogik auch therapeutische Elemente zum Tragen kommen. Dieses ändert sich in den 1980er-Jahren mit der Notwendigkeit, eine klare Definition und Indikationsstellung zu formulieren, will die Mototherapie die Verordnungsfähigkeit durch das medizinische System erreichen. Die wissenschaftliche Fundierung dient dazu, die damalige Psychomotorik zu legitimieren. Es zeigt sich, dass motorische Schwierigkeiten des Kindes immer in Verbindung mit anderen emotionalen und sozialen Persönlichkeitsbereichen stehen. Erstere werden als „zentrales Problem der Persönlichkeitsentwicklung“ interpretiert. Dies führt zu dem theoretischen Grundaxiom der „Sekundärstörungen“ (Schilling 1984, 102), wonach psychische Auffälligkeiten als sekundäre Kompensationsphänomene zu verstehen sind. Die weiteren Überlegungen führen zu einer dynamischen Betrachtungsweise von Störungen, da sich die behinderten Kinder trotz gleicher Ursachen ihrer Behinderungen im Verhaltens-und Leistungsbereich erheblich voneinander unterscheiden.

Wissenschaftliche Grundlagen

Da die Motologie zu diesem Zeitpunkt über keine eigene Entwicklungs- und Persönlichkeitstheorie verfügt, die individuelle Entwicklungsförderung jedoch zentrales Anliegen von Motopädagogik und -therapie ist, wird in der Theoriebildung auf allgemeine Theorien zurückgegriffen. Für den wissenschaftlichen Hintergrund der Motologie der 1970er-und 1980er-Jahre sind insbesondere die Gestaltkreistheorie von v. Weizsäcker (1947), die materialistische Handlungstheorie von Leontjew (1973) und die kognitive Entwicklungstheorie Piagets (1975)bedeutsam, wobei Theoriebezüge üblicherweise zu Grundlagen hergestellt werden, die von Piaget und seinen Mitarbeitern in der Zeit von 1936 bis 1948 erarbeitet wurden (Fischer 1996a, 19) (zur Vertiefung s. Kapitel 3 und 4). Für die motologische Theoriekonstruktion steht die Handlungs-und Kommunikationsfähigkeit des Menschen im Vordergrund. Entwicklung vollzieht sich danach „in der tätigen, wechselseitigen Interaktion mit der Umwelt in Abhängigkeit von biologischen Bedingungen“. Dem Bewegungsfachmann – auch dem Forscher – kommt dabei die Aufgabe zu, „Differenzierungsprozesse zwischen Reifen, Wachsen und Lernen als umfassende adaptive biologische Aneignungsprozesse zu verstehen“ (Schilling 1986b, 59; 1993, 55).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Einführung in die Psychomotorik»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Einführung in die Psychomotorik» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Einführung in die Psychomotorik» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.