3.2 Schwerste Behinderung

Das folgende Kapitel fokussiert einen Personenkreis, dem das Recht auf schulische Bildung am längsten verwehrt wurde. Er stand sogar lange im Zentrum der Diskussionen um das Lebensrecht und ist immer noch gefährdet, im Rahmen der Inklusion vernachlässigt zu werden.

Bildungsanspruch

Lange Zeit bestand eine enge Verknüpfung zwischen Lebens- und Bildungsrecht, denn Lebensrecht wurde nur den Menschen zugestanden, die Leistungen und Nutzen für die Gesellschaft erbringen konnten. Menschen mit schwersten Behinderungen waren aus diesem Grunde sehr lange von Bildungsangeboten jeglicher Art ausgeschlossen. Auch im Rahmen der ersten Initiativen zur Beschulung von Kindern mit geistiger Behinderung und in den Forderungen nach pädagogischer Förderung wurden sie nicht berücksichtigt, da als Aufnahmebedingung die sogenannte praktische Bildbarkeit gefordert wurde. Bis 1977 galt z. B. im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus die Befreiung von der Schulpflicht für diejenigen, die „im Rahmen schulischer Einrichtungen auch nicht mehr praktisch bildungsfähig“ (Begemann 1978, 17) sind. Bei diesen als bildungsunfähig deklarierten Personen wurde von „Pflegefällen“ gesprochen, „die für eine gezielte pädagogische Arbeit gleich welcher Art nicht in Betracht kommen können“ (Begemann 1978, 17).

Beginn: 1978

Erst Ende der 1970er Jahre begann die Aufnahme von SchülerInnen mit schwersten Behinderungen in Schulen für Geistigbehinderte, Körperbehinderte und SchülerInnen mit Sinnesbehinderungen (Klauß / Lamers 2003, 13). Da es bis dato noch keine Konzepte für die pädagogische Arbeit mit dieser Schülerschaft gab, standen Lehrkräfte vor neuen Herausforderungen.

Interdisziplinarität

Infolgedessen wurden Fachkräfte anderer Disziplinen (Physiotherapie, Pflege etc.) in die Schulteams integriert; erste didaktische Konzepte entstanden in den 1970er und 1980er Jahren ( Tab. 8, Kap.3.2.2).

gesetzliche Relevanz

Das Recht auf Bildung für Menschen mit schwersten Behinderungen wurde gesetzlich festgelegt, z. B. im Grundgesetz durch das Benachteiligungsverbot (Art. 3 Abs. 3 GG) und im Behindertengleichstellungsgesetz (BGG).

fehlende Lehrpläne

Bis heute gibt es keine eigenen Lehrpläne für den Unterricht bei SchülerInnen mit schwersten Behinderungen. Dieser orientiert sich an den Lehrplänen der Bundesländer für SchülerInnen mit geistiger Behinderung und umfasst überwiegend Förderung von Wahrnehmung, Kommunikation und Selbstständigkeit und vernachlässigt materiale Aspekte der Bildung im Sinne von Klafki (2007; Kap.6).

3.2.1 Begriffsbestimmung

schwerste Behinderung

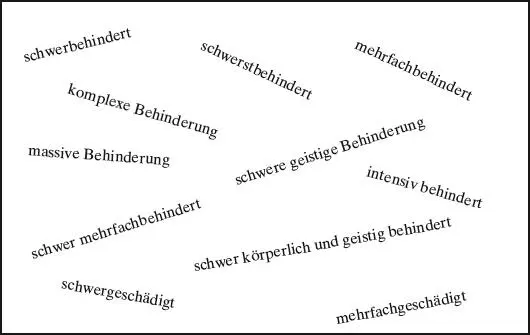

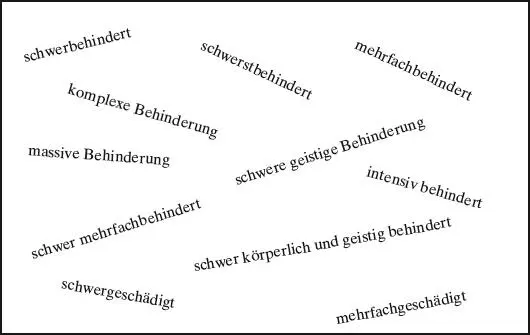

Dem Begriff der schwersten Behinderung liegt keine einheitliche Definition zugrunde; vielmehr herrscht – ähnlich wie bei dem Versuch der Beschreibung der geistigen Behinderung ( Kap. 1.1) – ein regelrechtes „Begriffschaos“ (Fröhlich / Simon 2004, 14). Auch Fornefeld (1998, 19f.) weist darauf hin, dass die „Vielfältigkeit der schwerstbehindertenpädagogischen Landschaft […] Ausdruck des Suchprozesses, in dem sich diese Disziplin immer noch befindet“ ist.

Abbildung 4gibt einen Überblick über die Vielfalt der Umschreibungen des Personenkreises bzw. über das Begriffsspektrum.

Abb. 4: Begriffsspektrum

Komplexität

Zur Abgrenzung vom Begriff der geistigen Behinderung findet man wiederholt den Hinweis, dass Schädigungen in mindestens zwei Bereichen vorliegen müssen. Der Begriff ist jedoch stark normativ geprägt und weckt landläufig Assoziationen, dass im Falle einer Schwerstbehinderung grundsätzlich auch eine geistige Behinderung, Leid und ein Ausschluss vom alltäglichen gesellschaftlichen Leben mit einhergehen. Denn im Kontext von Schwerstbehinderung würden wohl die wenigsten Menschen an eine Person mit Herz-Kreislauf-Erkrankung denken, die zudem einen Bandscheibenvorfall erleidet. Gemäß der eben genannten Definition träfe dies jedoch durchaus zu. Auch der mit einer degenerativen Erkrankung des Nervensystems lebende Physiker Prof. Stephen Hawking, der infolge einer Lungenentzündung zusätzlich die Sprechfähigkeit verlor, gilt somit als schwerstbehindert – zu einer vernachlässigten ‚Restgruppe‘ am gesellschaftlichen Rand zählt er jedoch definitiv nicht.

In der Behindertenhilfe setzt sich die Bezeichnung Menschen mit Komplexer Behinderung (Fornefeld 2008, 11) sowie schwerste Behinderung durch.

Die folgende Zusammenstellung zeigt die Vielfalt der Sichtweisen und Beschreibungen der Personengruppe auf und verdeutlicht, dass die jeweiligen Definitionen in Abhängigkeit von der Perspektive des Betrachters bzw. Autors stehen ( Kap.1.3).

Vielfältige Sichtweisen und Beschreibungen von schwerster Behinderung

„Schwerstbehindert nennen wir ein Kind, wenn es absehbar nicht in der Lage sein wird, die vergleichbaren Leistungen eines gesunden Säuglings von 6 Monaten zu erreichen“ (Fröhlich 1978, 43).

„Menschen mit schwerster geistiger Behinderung benötigen bei der Selbstversorgung und im Alltag immer fremde Hilfe, obwohl sie einige Teilfähigkeiten besitzen können. Sie können i. d. R. nicht sprechen und verstehen nur Aufforderungen und Anweisungen. Problematische Verhaltensweisen, wie z. B. Selbst- / Fremdverletzung, Schreien, Stereotypien treten gehäuft auf. Soziale Kontakte zu anderen Menschen und das Mitteilen von Gefühlen und Bedürfnissen können nur aufgrund individueller Zuwendung und dauerhafter Beziehung erfolgen. Es besteht erhöhter Versorgungsbedarf“ (Holtz / Nassal 1999, 92).

1. „ Menschen mit schwersten Entwicklungsbeeinträchtigungen benötigen eine besondere Pflege und eine spezielle Förderung. Diese sollen ihnen erlauben, möglichst wenig Schmerzen zu erleiden, Angst zu vermeiden und Zufriedenheit zu empfinden.

2. Unmittelbarer Kontakt zu beruflichen und persönlichen Bezugspersonen soll aufgebaut und ermöglicht werden.

3. Sie sind in ihrer Männlichkeit oder Weiblichkeit als Individuen zu berücksichtigen.

4. Die eigene Geschichte, die Berücksichtigung von Vorleben und Abneigungen fördern den Respekt der Bezugspersonen; ihr Bedürfnis nach Intimität und Rückzug verlangt Anerkennung.

5. Sie müssen in ihrer eigenen ‚Sprache‘ angesprochen werden, d. h. Nähe und Berührung finden Eingang in den Pflege- und Förderprozeß.

6. Krankheitsbilder und Behinderungsarten stehen nicht mehr im Vordergrund; ebenso wenig darf eine Orientierung am Durchschnitt bzw. an festgelegten Normen das Handeln der Pflegenden und Fördernden primär bestimmen“ (Fröhlich et al. 1997, 12f.)

„Von Menschen mit Komplexer Behinderung spricht man, wenn deren Lebenswirklichkeit durch einen Großteil der folgenden Kriterien bestimmt ist: Sie

• bringen ihre eigenen Vorstellungen, Wünsche und Bedürfnisse wie ihre Ansprüche unzureichend zum Ausdruck.

• verfügen meist über keine Verbalsprache.

• sind in besonderem Maße von der Zuwendung der Bezugsperson abhängig.

• sind in der Einrichtung häufig mit unqualifiziertem Personal und unprofessionellem Verhalten konfrontiert.

• zeigen abweichendes, aggressives oder selbstverletzendes Verhalten, was zum Ausschlusskriterium wird.

• werden der Rolle des Störers zugewiesen, die die eigene Identität beeinflusst.

• machen im Laufe ihres Lebens verstärkt Erfahrungen des ‚Scheiterns‘ sowie des Abbruchs sozialer Beziehungen.

• sind häufig wechselnden und nicht koordinierten medizinischtherapeutischen und pädagogisch-psychologischen Interventionen ausgesetzt.

• sind in besonderem Maße der Gefahr ausgesetzt, als Pflegefälle abgestempelt und aus der Behindertenhilfe (Eingliederungshilfe) ausgeschlossen zu werden.

Читать дальше