Rückwirkungsverbot: Für belastende Maßnahmen des Staates, insbesondere belastende Gesetze und Verwaltungsakte, gilt ein Rückwirkungsverbot (Degenhart 2014), weil der Bürger sich auch zeitlich auf die Regelungen einrichten können muss. Eine solche Rückwirkung liegt vor, wenn eine Regelung in einen Sachverhalt eingreift, der bereits begonnen hat und entweder noch andauert (unechte Rückwirkung) oder schon abgeschlossen ist (echte Rückwirkung) (Bethge/von Coelln 2011). Nur zwingende Gründe des Gemeinwohls oder ein nicht mehr vorhandenes schutzwürdiges Vertrauen können eine Ausnahme von dem grundsätzlichen Verbot der Rückwirkung von Regelungen rechtfertigen (Katz 2010; Schmidt 2015a). An einem schutzwürdigen Vertrauen kann es u. a. dann fehlen, wenn

Rückwirkungsverbot: Für belastende Maßnahmen des Staates, insbesondere belastende Gesetze und Verwaltungsakte, gilt ein Rückwirkungsverbot (Degenhart 2014), weil der Bürger sich auch zeitlich auf die Regelungen einrichten können muss. Eine solche Rückwirkung liegt vor, wenn eine Regelung in einen Sachverhalt eingreift, der bereits begonnen hat und entweder noch andauert (unechte Rückwirkung) oder schon abgeschlossen ist (echte Rückwirkung) (Bethge/von Coelln 2011). Nur zwingende Gründe des Gemeinwohls oder ein nicht mehr vorhandenes schutzwürdiges Vertrauen können eine Ausnahme von dem grundsätzlichen Verbot der Rückwirkung von Regelungen rechtfertigen (Katz 2010; Schmidt 2015a). An einem schutzwürdigen Vertrauen kann es u. a. dann fehlen, wenn

der Betroffene zu dem Zeitpunkt, auf den der Eintritt der Rechtsfolgen des Gesetzes bezogen wird, mit der Regelung rechnen musste,

der Betroffene zu dem Zeitpunkt, auf den der Eintritt der Rechtsfolgen des Gesetzes bezogen wird, mit der Regelung rechnen musste,

das geltende Recht unklar und verworren ist,

das geltende Recht unklar und verworren ist,

eine nichtige Vorschrift durch eine gültige ersetzt wird,

eine nichtige Vorschrift durch eine gültige ersetzt wird,

die Änderung eine Besserstellung des Betroffenen herbeiführt.

die Änderung eine Besserstellung des Betroffenen herbeiführt.

Bedeutung

Verhältnismäßigkeitsgrundsatz: Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz stellt eine der wichtigsten Handlungsmaximen für die Verwaltung dar (Maurer 2014). Maßnahmen dürfen nur getroffen, Handlungen nur gefordert werden etc., wenn dies verhältnismäßig ist (Degenhart 2014). Jedes staatliche Handeln muss danach im Hinblick auf den bei der Anordnung verfolgten gesetzlichen Zweck (legitimer Zweck) erfolgsversprechend sein (Eignung). Ferner muss gerade diese Zwangsmaßnahme zur Erreichung des verfolgten Zwecks erforderlich sein; das ist nicht der Fall, wenn andere, weniger einschneidende Mittel zur Verfügung stehen (Erforderlichkeit). Schließlich muss der jeweilige Eingriff in angemessenem Verhältnis zum verfolgten Zweck stehen (Manssen 2015; Badura 2015; Reinhardt 2014; vgl. zum Strafrecht BVerfGE 96, 44, 51).

Prüfungsschritte

Die Prüfung der Verhältnismäßigkeit erfolgt in vier Schritten (Schmidt 2015a):

1 Legitimer Zweck: Der vom Gesetzgeber verfolgte Zweck darf nicht rechtswidrig sein.

2 Geeignetheit: Geeignet ist die staatliche Maßnahme, wenn mit ihrer Hilfe der angestrebte Zweck zumindest gefördert werden kann.

3 Erforderlichkeit: Eine Maßnahme ist erforderlich, wenn der Staat zu keinem anderen Mittel greifen könnte, das bei gleicher Effektivität weniger belastend wirkt.

4 Angemessenheit (Verhältnismäßigkeit i. e. S.): Die staatliche Maßnahme ist angemessen, wenn bei einer Gesamtabwägung zwischen der Schwere des Eingriffs und dem Gewicht und der Dringlichkeit der ihn rechtfertigenden Gründe die Grenze der Zumutbarkeit gewahrt bleibt.

Inhalt

Gewährleistung effektiven Rechtsschutzes, Art. 19 Abs. 4GG: BürgerInnen sind nicht Untertanen, d. h., der Rechtsweg steht bei allen Maßnahmen der öffentlichen Gewalt offen (Ipsen 2014a). Dies umfasst Rechtsschutz innerhalb angemessener Fristen, einstweiligen Rechtsschutz, die Gewährleistung vollständiger rechtlicher u. tatsächlicher Prüfung und insbesondere

das Recht auf den gesetzlichen Richter (Art. 101 GG),

das Recht auf den gesetzlichen Richter (Art. 101 GG),

den Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1GG) und

den Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1GG) und

das Verbot der Mehrfachbestrafung (Art. 103 Abs. 3GG).

das Verbot der Mehrfachbestrafung (Art. 103 Abs. 3GG).

weitere Grundsätze

Aus dem Rechtsstaatsprinzip werden weitere Grundsätze für den effektiven Rechtsschutz und insbesondere auch den Schutz vor ungerechtfertigter Verfolgung hergeleitet:

Keine Strafe ohne Schuld/Gesetz (lat.: nulla poena sine culpa/lege),

Keine Strafe ohne Schuld/Gesetz (lat.: nulla poena sine culpa/lege),

Unschuldsvermutung bis zur Verurteilung,

Unschuldsvermutung bis zur Verurteilung,

Verbot überlanger Strafverfahren und

Verbot überlanger Strafverfahren und

Recht auf ein faires Verfahren.

Recht auf ein faires Verfahren.

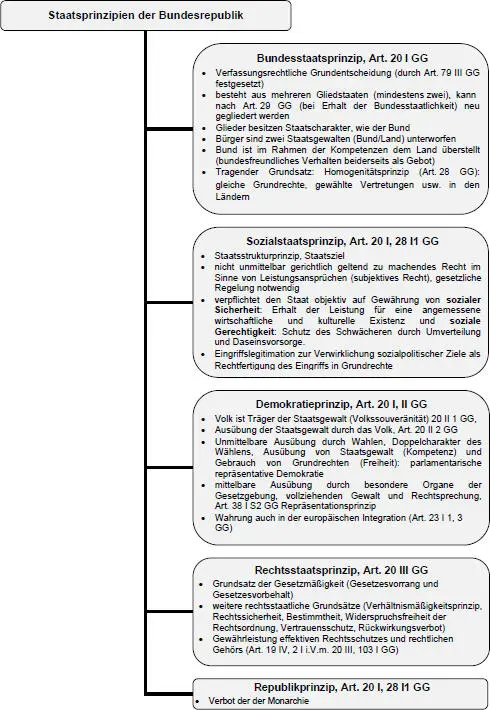

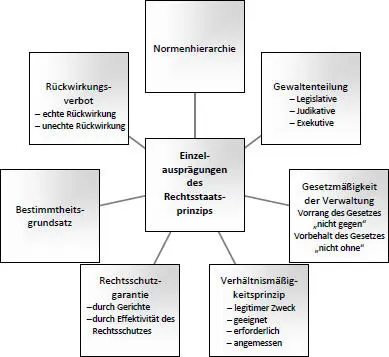

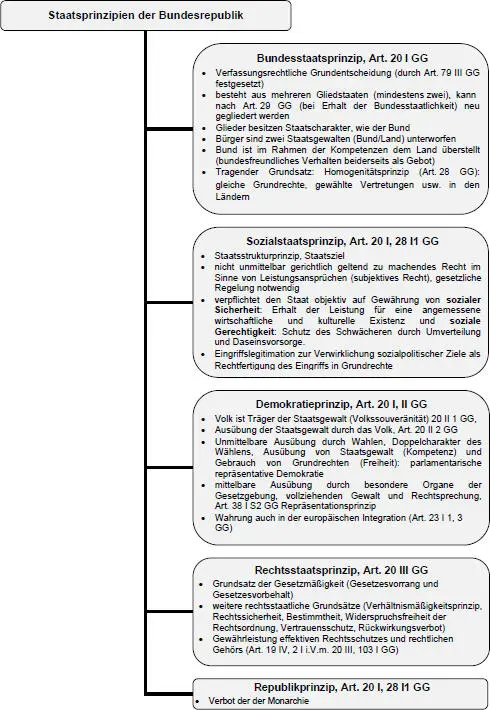

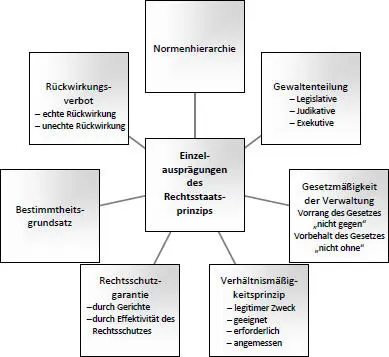

Abbildung 1zeigt die Staatsprinzipien als Übersicht. In Abbildung 2sind die Einzelausprägungen des Rechtsstaatsprinzips zusammengefasst.

Abb. 1: Staatsprinzipien der Bundesrepublik

Abb. 2: Normenhierarchie

2.5 Vertiefungen zum Thema Rechtsstaat

In den folgenden Kapiteln befinden sich drei Vertiefungen. Sie sollen das Verständnis des Staates, seiner Struktur und Grundidee erleichtern und ein Gefühl und eine Orientierung für das Verhältnis von Staat und Gesellschaft und die Teilhabe der Bürger vermitteln. Wesentliche Grundlage des Rechtsstaats ist eine funktionierende und effektive Gerichtsbarkeit zur Absicherung und Durchsetzung bestehender Rechte, damit befasst sich Vertiefung 1 mit einem Blick auf die Sozial- und die Verwaltungsgerichtsbarkeit. Wie anzuwendende Regeln (Gesetze) überhaupt entstehen, zeigt am Beispiel des Bundesrechts Vertiefung 2. In Vertiefung 3 schließlich werden die im Grundgesetz normierten Organe (Bestellung, Aufgabe, Befugnisse) als Grundlage und Beispiel des Zusammenwirkens von Bürgerbeteiligung und Macht skizziert. Die angegebenen Normen ermöglichen jeweils eine Vertiefung der angesprochenen Themen.

2.5.1 Vertiefung 1: Allgemeiner Rechtsschutz, Gerichtsaufbau

Sozialgerichtlicher Rechtschutz (SGG): Der Zugang zu Gerichten ist als Ausdruck des Rechtsstaats im Grundgesetz abgesichert (Art. 20 Abs. 2S. 2, 92, 95 Abs. 1, 97 Abs. 1GG).

Sozialgerichtsbarkeit

Zuständigkeit der Sozialgerichte: Die Zuständigkeit der Sozialgerichtsbarkeit (Reinhardt 2014) regelt § 51 Sozialgerichtsgesetz (SGG).

§ 51 Abs. 1, 2und 3SGG

„(1) Die Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit entscheiden über öffentlich-rechtliche Streitigkeiten

1. in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung einschließlich der Alterssicherung der Landwirte,

2. in Angelegenheiten der gesetzlichen Krankenversicherung, der sozialen Pflegeversicherung und der privaten Pflegeversicherung (Elftes Buch Sozialgesetzbuch), auch soweit durch diese Angelegenheiten Dritte betroffen werden; dies gilt nicht für Streitigkeiten in Angelegenheiten nach § 110 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch aufgrund einer Kündigung von Versorgungsverträgen, die für Hochschulkliniken oder Plankrankenhäuser (§ 108 Nr. 1 und 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) gelten,

Читать дальше

Rückwirkungsverbot: Für belastende Maßnahmen des Staates, insbesondere belastende Gesetze und Verwaltungsakte, gilt ein Rückwirkungsverbot (Degenhart 2014), weil der Bürger sich auch zeitlich auf die Regelungen einrichten können muss. Eine solche Rückwirkung liegt vor, wenn eine Regelung in einen Sachverhalt eingreift, der bereits begonnen hat und entweder noch andauert (unechte Rückwirkung) oder schon abgeschlossen ist (echte Rückwirkung) (Bethge/von Coelln 2011). Nur zwingende Gründe des Gemeinwohls oder ein nicht mehr vorhandenes schutzwürdiges Vertrauen können eine Ausnahme von dem grundsätzlichen Verbot der Rückwirkung von Regelungen rechtfertigen (Katz 2010; Schmidt 2015a). An einem schutzwürdigen Vertrauen kann es u. a. dann fehlen, wenn

Rückwirkungsverbot: Für belastende Maßnahmen des Staates, insbesondere belastende Gesetze und Verwaltungsakte, gilt ein Rückwirkungsverbot (Degenhart 2014), weil der Bürger sich auch zeitlich auf die Regelungen einrichten können muss. Eine solche Rückwirkung liegt vor, wenn eine Regelung in einen Sachverhalt eingreift, der bereits begonnen hat und entweder noch andauert (unechte Rückwirkung) oder schon abgeschlossen ist (echte Rückwirkung) (Bethge/von Coelln 2011). Nur zwingende Gründe des Gemeinwohls oder ein nicht mehr vorhandenes schutzwürdiges Vertrauen können eine Ausnahme von dem grundsätzlichen Verbot der Rückwirkung von Regelungen rechtfertigen (Katz 2010; Schmidt 2015a). An einem schutzwürdigen Vertrauen kann es u. a. dann fehlen, wenn