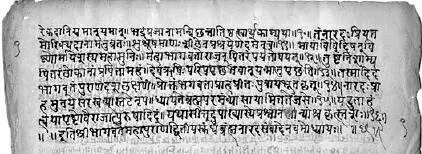

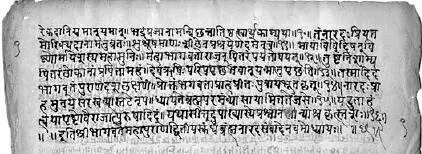

Abb. 3: Sanskrit-Handschrift aus dem 9. Kapitel des 2. Buches Śrīmad-Bhāgavata-Purāņa

Sprache und Sprachen

9 Wie viele Sprachen gibt es auf der Welt?

Die meistgenannte Zahl ist ca. 6500. Eine genaue Festlegung ist allerdings kaum möglich, da zum einen nicht alle Sprachen erfasst sind (z.B. im Amazonasgebiet) und zum anderen sich die Frage stellt, was eine Sprache und was eine Sprachvariante ist. Ist das Schweizerdeutsche eine eigene Sprache oder eine Variante des Deutschen?

Die für Sprachwissenschaftler wichtigste Quelle ist die nunmehr in 16. Auflage vorliegende Ethnologue-Enzyklopädie (Lewis 2009). Dort sind 6909 Sprachen aufgelistet, 473 der Sprachen gelten als stark bedroht. Das Chinesische (Mandarin) ist die Sprache mit den meisten Muttersprachlern, das Deutsche steht an 10. Stelle (vgl. Tab. 1).

| Sprache |

Anzahl Muttersprachler |

| 1. Chinesisch |

1.213.000.000 |

| 2. Spanisch |

329.000.000 |

| 3. Englisch |

328.000.000 |

| 4. Arabisch |

221.000.000 |

| 5. Hindi |

182.000.000 |

| 6. Bengali |

181.000.000 |

| 7. Portugiesisch |

178.000.000 |

| 8. Russisch |

144.000.000 |

| 9. Japanisch |

122.000.000 |

| 10. Deutsch |

90.300.000 |

Tab. 1: Verteilung der Sprachen nach Muttersprachlern (nach Lewis 2009)

Die meisten Sprachen gibt es in Papua-Neuguinea (890), an zweiter Stelle steht Indonesien mit 790 Sprachen, an dritter Nigeria mit 514 Sprachen, es folgt Indien mit 445 Sprachen. Da die meisten Sprachen von weniger als 5000 Menschen gesprochen werden, geht man davon aus, dass ein Großteil der Sprachen aussterben wird und in 100 Jahren vielleicht nur noch 600 Sprachen existieren. Gründe hierfür liegen in Nationalisierungs- und Globalisierungsprozessen. In Deutschland gelten 13 Sprachen als gefährdet, darunter das Sorbische und Saterfriesische. In der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen von 1992 haben sich die europäischen Staaten verpflichtet, ihre Regional- und Minderheitensprachen zu wahren und zu fördern.

10 Welche sprachlichen Grundtypen gibt es?

Seit Wilhelm von Humboldt (1767–1835) und August Wilhelm von Schlegel (1767–1845) gibt es den Versuch, die Sprachen der Welt in Grundtypen einzuteilen. Die entscheidenden Kriterien, nach denen Sprachen grundlegend klassifiziert wurden, sind der Formenreichtum, der Reichtum an Strukturen und die Art und Weise, wie diese Strukturen aufgebaut werden. In neueren Arbeiten ist dies insbesondere von Josef Greenberg (1915–2001) verfeinert worden (s. auch Kap. 16), an dieser Stelle soll es allein um die sprachlichen Grundraster gehen.

Eine erste Unterscheidung ist die in analytische bzw. isolierende Sprachen und synthetische Sprachen. Eine isolierende Sprache weist keine oder geringe Formenbildung auf. Der Prototyp einer isolierenden Sprache ist das klassische Chinesisch, wie Beispiel (1) von Sīm  Qiān (145 v. Chr.–90 v. Chr.) zeigt. Auch das moderne Chinesisch ist weitgehend isolierend (2).

Qiān (145 v. Chr.–90 v. Chr.) zeigt. Auch das moderne Chinesisch ist weitgehend isolierend (2).

| (1) |

L  o o |

rén |

ér |

tí |

|

alt |

Mensch |

Kind |

wein |

|

Die alten Menschen weinten wie Kinder. |

|

| (2) |

Tā sòng |

tā yī |

běn |

shū |

|

er schenk er ein KL Buch [tā =  ›er‹] ›er‹] |

|

Er schenkt ihm ein Buch. |

Die Wörter treten im Satz ›isoliert‹ auf, d.h. es gibt – anders als im Deutschen – keine Endungen, die Kasus, Numerus, Tempus oder Aktiv/Passiv anzeigen (vgl. 3).

| (3) |

Er |

schenk-t-e |

ihm |

ein |

Buch |

|

er.Nom |

schenk-Prät-3s |

er.Dat |

ein.Akk |

Buch.Akk |

Sprachen wie das Deutsche nennt man flektierende (›beugende‹, von lat. flectere ›beugen, biegen‹) Sprachen. Sie verändern sich in Abhängigkeit von Parametern wie Kasus (Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ) beim Substantiv und z.B. nach Tempus und Numerus beim Verb. Es tritt eine Reihe von Endungen auf, die grammatische Informationen tragen, wobei meistens keine Eins-zu-eins-Beziehung von Form und Funktion besteht. Ein Buch in (3) hat den Akkusativ, da die Wortgruppe als direktes Objekt auftritt, aber in dem Satz Ein Buch ist etwas Großartiges hat die gleiche Wortgruppe den Nominativ, denn sie nimmt die Funktion des Subjekts im Satz ein. Nominativ und Akkusativ sind hier also nicht zu unterscheiden, es liegt Formengleichheit vor (Fachterminus: Synkretismus). Zu den flektierenden Sprachen gehören u.a. die germanischen, romanischen und slawischen Sprachen.

Sprachen, bei denen eine eindeutige Beziehung zwischen Form und Funktion der Endungen vorliegt, nennt man agglutinierende Sprachen (lat. agglutinare, ›zusammenkleben‹). Sie gehören wie die flektierenden Sprachen zu den synthetischen Sprachen. Das Türkische ist eine typische agglutinierende Sprache (s. Tab. 2). Die besitzanzeigenden Endungen haben nach Person und Numerus eine eindeutige Form, das -i in evi (›sein/ihr Haus‹) kodiert die Information 3. Person Singular Possessivum, das -m in evim ›1. Person Singular Possessivum‹; das -i zwischen ev und -m ist ein Bindevokal, der die Aussprache erleichtert und die einfache Silbenstruktur des Türkischen aufrechterhält (zur Silbenstruktur s. Kap. 41). Im Türkischen gibt uns die Endung -lar die Information Plural, wir können nun bilden: okul (Schule) + lar + i-m → okullarim ›meine Schulen‹.

|

Singular |

Plural |

| 1. Person |

ev-i-m |

ev-i-miz |

| 2. Person |

ev-i-n |

ev-i-niz |

| 3. Person |

ev-i |

ev-leri |

Tab. 2: Possessivendungen im Türkischen ( ev = Haus)

Zum vierten Sprachbautyp gehören die polysynthetischen Sprachen. Sie sind den flektierenden ähnlich, aber es werden noch mehr Endungen (genauer: Affixe, s. Kap. 43) gebunden, die häufig weiter verschmelzen. Die einzelnen Wörter sind extrem komplex und dicht gepackt. Sätze haben die Tendenz, aus wenigen komplexen Wörtern zu bestehen. Die Indianersprachen der Nordwestküste Amerikas, wie das Nuu-chah-nulth (4,5), sind typische polysynthetische Sprachen. (In der obersten Zeile ist die gesprochene Form gegeben, die in der zweiten Zeile nach Bedeutungsbausteinen aufgelöst ist.)

| (4) |

qa  ši ši  a a  ma ma |

atuš atuš  i i |

|

qa  -ši -ši  -‘a -‘a  -ma -ma  |

a a  tuš- tuš-  i i  |

|

tot-Perf-Temp-Ind |

Hirsch-ART |

|

Der Hirsch starb. |

|

| (5) |

iči iči  a a  ma ma |

q wayaċi  k k  i i |

|

i-či i-či  -’a -’a  -ma-ah -ma-ah |

q wayaċi  k- k-  i i  |

|

schieß-Perf-Temp-Ind-1s |

Wolf-ART |

|

Ich schoss (auf) den Wolf. |

Polysynthetische Sprachen haben eine Tendenz zur Inkorporation (s. 6). Damit ist gemeint, dass freie Wörter in ein anderes Wort integriert werden, insbesondere Substantive in das Verb. Im Deutschen tritt dieses Phänomen auch auf, z.B. wird aus der Verbindung die Ehe brechen das Verb ehebrechen. Das Bella Coola, das an der Pazifikküste Kanadas in British Columbia noch von etwa hundert älteren Personen gesprochen wird, ist eine polysynthetische Sprache, die zudem stark inkorporierende Züge aufweist. So können Körperteilbezeichnungen als Endungen in das Verb integriert werden (6):

Читать дальше

Qiān (145 v. Chr.–90 v. Chr.) zeigt. Auch das moderne Chinesisch ist weitgehend isolierend (2).

Qiān (145 v. Chr.–90 v. Chr.) zeigt. Auch das moderne Chinesisch ist weitgehend isolierend (2). ›er‹]

›er‹] ši

ši  a

a  ma

ma atuš

atuš