verwehrte kulturelle Teilhabe bei beeinträchtigter Kommunikation

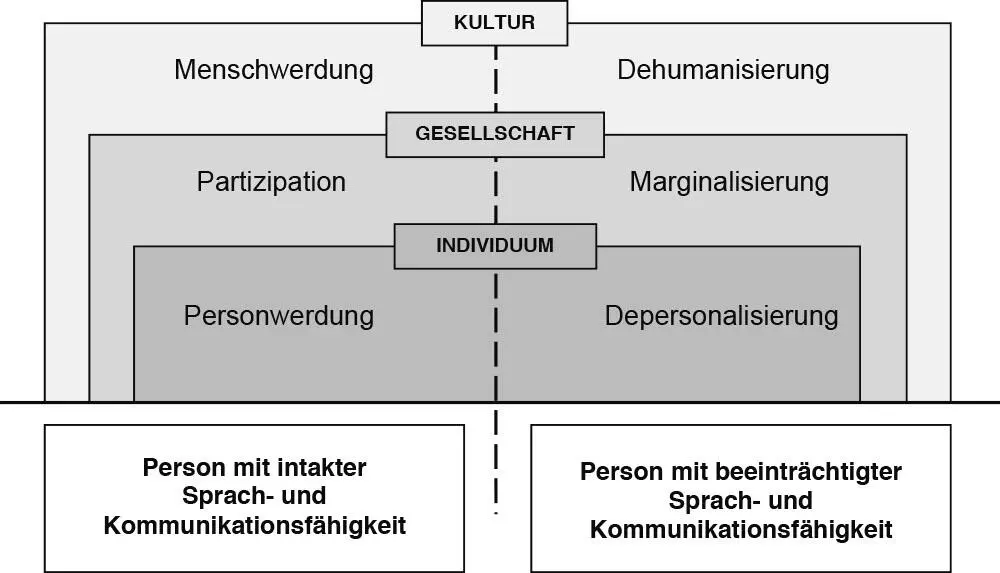

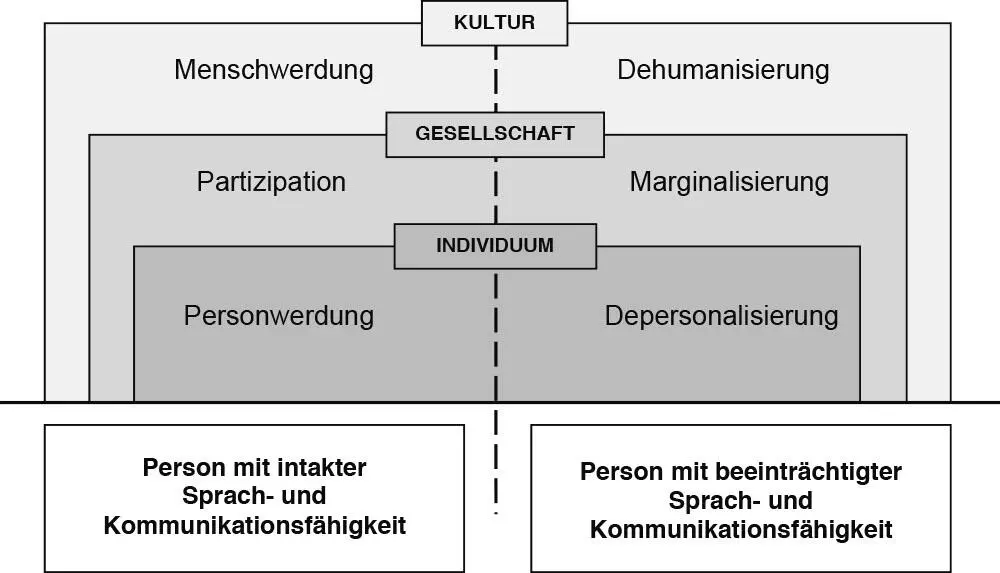

Eine derartige kulturelle Bestimmung der Relation Person – Sprache beinhaltet in ihrer Umkehrung, dass mangelnder oder vermeintlich mangelhafter Sprachbesitz nicht nur die kulturelle Teilhabe, sondern letztlich das Mensch-Sein in Frage stellt und Tendenzen der Dehumanisierung (Abb. 11)auslösen kann (Lüdtke 2012a). Natürlich gab es stets die wissenschaftliche Faszination, „wilden Kindern“ wie Kaspar Hauser oder Victor von Aveyron das Erlernen der Kulturgüter, insbesondere der Sprachkompetenz, durch heilpädagogische Methoden beizubringen (Itard 1801). Historisch betrachtet war und ist jedoch daneben die vorherrschende Reaktion auf eine beeinträchtigte Sprach- und Kommunikationsfähigkeit eine negative soziale Bewertung. „Abnorme“, der Norm nicht entsprechende Sprachkompetenz (langue) und Sprachverwendung (parole) gerade auch bei „Behinderten“ wurde und wird stets sanktioniert. Das Spektrum reicht(e) dabei von der tatsächlichen Tötung (Euthanasie / Holocaust) über das Aussetzen, Verbannen oder Wegsperren (Psychiatrie) bis hin zur subtileren Ausstoßung oder Ausgrenzung („Nicht-Bildbarkeit“) aus der Sphäre der Kultur, Zivilisation, Bildung, letztlich dem Mensch-Sein.

Offenheit für Vulnerabilität, sprachlicher Synkretismus

Da jegliche subtile oder offene Ausgrenzungs- oder Dehumanisierungsreaktion zu einer Verletzung der Sprachlichkeit von Menschen mit Beeinträchtigungen der Sprache und Kommunikation führen kann, müssen personale Beschädigungen innerhalb des Bildungsprozesses verhindert oder aufgefangen werden Oberste pädagogische Prämisse muss selbstverständlich die Ermöglichung von Bildungsteilhabe sein Dies kann sprachpädagogisch aber nur über eine Offenheit für sprachlichen Synkretismus, d.h. für sprachliche Brüche und Neuschöpfungen gelingen, und damit für die Vulnerabilität, für die grundsätzliche Verletzlichkeit jedweder Sprachlichkeit (Abb. 11).

Am Fallbeispiel 7 Rosa (Kap. 1)wird nachfolgend die Ermöglichung von sprachlicher Bildungsteilhabe auch am Ende der Lebensspanne verdeutlicht.

Rosas Sohn bemüht sich um eine angemessene Kommunikation mit seiner Mutter. Er versucht sich so mit ihr zu unterhalten, wie er es noch vor einiger Zeit getan hatte. Doch es fällt ihm schwer, das Gespräch aufrechtzuerhalten. Viel zu sehr ist er von dem sprachlich-kommunikativen Verhalten seiner Mutter irritiert. Er findet sie nicht mehr so vor, wie er sie von früher her kennt. Aufgrund der Wesensänderung von Rosa besteht die Gefahr, dass sie in ihrem Umfeld und besonders im Kontext der Pflegeroutine nicht mehr die Würde und Achtung als Mensch erfährt. Kommunikative und emotionale Ansprache droht auszubleiben. Die sprachpädagogische Prämisse der Ermöglichung von sprachlicher Bildungsteilhabe muss aber nicht nur in der vorschulischen und schulischen Bildung, sondern gerade auch am Ende der Lebensspanne umgesetzt werden.

Abb. 11: Vulnerabilität und Differenz der Sprachlichkeit als Auftrag und Verantwortung

Sprache und Sprechen ist ein mehrdimensionales Phänomen, das sich nicht auf bloße sichtbare und hörbare Erscheinungen reduzieren lässt Unter der sprachlichen Oberfläche existieren Schichten, die von außen nicht direkt einsehbar sind, die aber entscheidend den Spracherwerb und den Sprachgebrauch des Menschen bestimmen Außerdem kann Sprache nicht losgelöst von der Individualität einer Person sowie von gesellschaftlichen und kulturellen Zusammenhängen gesehen werden Entsprechende Ableitungen auf Problembereiche sprachlich-kommunikativer Beeinträchtigungen ermöglichen den im Fach tätigen Personen eine umfassende und differenzierte Sicht auf ein sicheres pädagogisches Handeln Um die Mehrdimensionalität in Theorie- und Praxisverknüpfungen korrekt erfassen zu können, benötigt das Fach Pädagogik bei Beeinträchtigungen der Sprache und Kommunikation eine Integration diverser Bezugswissenschaften, um daraus Orientierungen für die Sprachpädagogik und die pädagogische Sprach- und Kommunikationstherapie schaffen zu können.

Literaturempfehlungen zu sprachphilosophischen und anthropologischen Grundlagen des Faches

Kristeva, J, Gardou, C. (2012): Behinderung und Vulnerabilität. In: Braun, O., Lüdtke, U. (Hrsg.): Behinderung, Bildung, Partizipation. Enzyklopädisches Handbuch der Behindertenpädagogik. Bd. 8. Sprache und Kommunikation. Kohlhammer, Stuttgart, 39-48

Lüdtke, U. (2012): Person und Sprache. In: Braun, O., Lüdtke, U. (Hrsg.): Behinderung, Bildung, Partizipation. Enzyklopädisches Handbuch der Behindertenpädagogik. Bd. 8. Sprache und Kommunikation. Kohlhammer, Stuttgart, 61-81

Newen, A., Schrenk, M. (2013): Einführung in die Sprachphilosophie. WBG, Darmstadt

2.3 Pädagogische Grundlagen

Stellenwert der Pädagogik im Fach

Auf einer sprachphilosophischen und anthropologischen Fundierung unseres Faches Pädagogik bei Beeinträchtigungen der Sprache und der Kommunikation werden in diesem Unterkapitel dessen pädagogische Grundlagen erörtert Die pädagogische Orientierung steht als Leitperspektive im Vordergrund, da es sich im Aufgabenfeld der Sprachpädagogik und der pädagogischen Sprach- und Kommunikationstherapie immer um Bildungs- und Erziehungsprozesse handelt.

Bildungs- und Erziehungsprozesse der Person in ihrer Sprachlichkeit (Kap. 2.2)sind Voraussetzung für sprachliche Lehr-Lern-Prozesse. Sprachliches Lernen beispielsweise von korrekten Pluralmarkierungen, Verbstellungsregeln oder Schluckmustern kann nicht ohne Bildung der Person mit sprachlich-kommunikativen Beeinträchtigungen gedacht werden.

2.3.1 Sprachpädagogik und Sprachdidaktik

Die klassischen Aufgaben unseres Faches als Pädagogik sind die Themenpaare „Bilden und Erziehen“ sowie „Lehren und Lernen“ (Lüdtke / Bahr 2005, Lüdtke 2014b). Sie ergeben und entfalten sich stets zwischen den drei zentralen Bezugsgrößen (Abb. 12):

Person mit sprachlich-kommunikativen Beeinträchtigungen, SprachpädagogIn, SprachtherapeutIn, LogopädIn, pädagogische Fachkraft etc. und

Sprache und Kommunikation sowie ihre vielfältigen Beeinträchtigungen als Lerngegenstand.

Jedes Themenpaar wird in einer Teildisziplin vertieft behandelt In der konkreten Fachpraxis sind jedoch alle vier Aufgaben stets sternförmig miteinander verschränkt (Abb. 12):

Die Sprachpädagogik stellt Theorien und Handlungsansätze für die Bildung und Erziehung von Menschen mit sprachlich-kommunikativen Beeinträchtigungen in der Lebensspanne zur Verfügung.

Als Grundlage dienen klassische pädagogische Grundfragen der Bildung und Erziehung:

Welche Bildungsziele sollen verfolgt werden?

Welche Bildungsinhalte sollen vermittelt werden?

Welche Erziehungsziele sind angemessen?

Welche Erziehungsstile und -mittel sind Erfolg versprechend?

Die Sprachdidaktik befasst sich mit Theorien und Handlungsmodellen der Organisation sprach- und kommunikationsspezifischer Lehr-Lern-Prozesse.

Orientierung bieten hier die klassischen didaktischen Grundfragen des Lehrens und Lernens:

Wie findet Lernen eigentlich statt?

Wie viel Freiheit und wie viel Struktur bzw. Grenzen brauchen die Lernenden?

Wie kann Lehren erfolgreich organisiert werden?

Читать дальше