Hypotension: Mit einer Inzidenz von rund 18–20 % treten Hypotensionen im Rahmen der Narkoseeinleitung und Atemwegssicherung im prähospitalen Umfeld sehr häufig ein. Eine entsprechend angepasste Narkosestrategie muss diese Nebenwirkung und Komplikation antizipieren und daher bereits mit Einleitung der Notfallnarkose eine Volumentherapie bzw. Katecholamintherapie initiieren. Als Volumenmittel steht hier balancierte Vollelektrolytlösung zur Verfügung, das häufig eingesetzte Katecholamin ist Noradrenalin.

Abwehrbewegungen: Bei einer unzureichenden Narkose wird durch den Patienten Abwehrbewegungen erfolgen, die auch dem geübten Anwender eine suffiziente Atemwegssicherung unmöglich machen. In diesem Moment erfolgt das Sistieren aller manipulativen Maßnahmen und eine Narkosevertiefung. Bei ausreichend vorliegender Narkosetiefe werden dann die invasiven Atemwegsmaßnahmen wiederholt.

Fixierung des Tubus: Als besonderes Risiko müssen hier kommerzielle Tubusfixierungen betrachtet werden, die mit einem besonders hohen Obstruktionsrisiko für den Endotrachealtubus einhergehen. Kommen diese kommerziellen Tubusfixierungssysteme zum Einsatz, muss der Atemfluss und der Atemwegswiderstand regelhaft geprüft werden. Üblicherweise reicht eine Mullbinde zur Fixierung in der Notfallmedizin, die hält auch bei Regen, Sekretbehang und Bartwuchs.

Pneumothorax: Bei einer Überdruckbeatmung kann ein initial blander Pneumothorax in einen Spannungspneumothorax überführt werden. Typisches Zeichen eines Spannungspneumothorax ist die Kreislaufinsuffizienz mit Tachykardie und Hypotension sowie einen deutlich ansteigenden Atemwegsdruck. Ergänzend kann eine zentrale Venenstauung sichtbar werden. Vor diesem Hintergrund muss sich der prähospitale Anwender dem Umstand bewusst sein, dass ein initial blander Pneumothorax unter Beatmung in einen Spannungspneumothorax überführt werden kann und daher auch jederzeit in der Lage sein, mittels Minithorakotomie einen Spannungspneumothorax zu entlasten.

Bernhard M, Bax SN, Hartwig T et al. (2019) Airway Management in the Emergency Department (The OcEAN-Study) – a prospective single centre observational cohort study. Scand J Trauma Emerg Med 27: 20.

Bernhard M, Bein B, Böttiger BW et al. (2015) Handlungsempfehlung: Prähospitale Notfallnarkose beim Erwachsenen. Anästh Intensivmed 56: 317–335.

Gellerfors M, Fevang E, Bäckman A et al. (2018) Pre-hospital advanced airway management by anaesthetist and nurse anaesthetist critical care teams: a prospective observational study of 2028 pre-hospital tracheal intubations. Br J Anaesth 120: 1103–1109.

Hilbert-Carius P, Wurmb T, Lier H et al. (2017) Versorgung von Schwerverletzten. Update der S3 Leitlinie Polytrauma/Schwerverletztenbehandlung 2016. Anaesthesist 66: 195–206.

Hohenstein C, Schultheis K, Winning J et al. (2013) Kritische Zwischenfälle im Atemwegsmanagement der präklinischen Notfallmedizin Auswertung der Datenbank CIRS-Notfallmedizin. Anaesthesist 62: 720–727.

Luckscheiter A, Lohs T, Fischer M, Zink W (2019) Notärztliche Durchführung von Narkosen. Eine Istanalyse der Jahre 2015–2017. Anaesthesist 68: 270–281.

Özkurtul O, Struck MF, Fakler J et al. (2019) Physician-based on-scene airway management in severely injured patients and in-hospital consequences: is the misplaced intubation an underestimated danger in trauma management? Trauma Surg Acute Care Open 4: e000271.

Timmermann A, Böttiger BW, Byhahn C et al. (2019) Prähospitales Atemwegsmanagement. ( https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/001-040l_S1_Praehospitales-Atemwegsmanagement_2019-03_1.pdf, Zugriff am 12.05.2019).

Wnent J, Franz R, Seewald S, et al. (2015) Difficult intubation and outcome after out-of-hospital cardiac arrest: a registry-based analysis. Scand J Trauma Resusc Emerg 23: 43.

A3 Chirurgische Atemwegssicherung

Björn Hossfeld, Christian Jost und Matthias Helm

Die chirurgische Atemwegssicherung als finale Option jedes Atemwegsalgorithmus in einer »Cannot intubate, cannot oxygenate«-Situation ist die lebensrettende Maßnahme, um eine Oxygenierung und Ventilation des Patienten zu erreichen. Auch wenn die Atemwegssicherung meist mit anderen Methoden, wie der trachealen Intubation oder der Platzierung einer supraglottischen Atemwegshilfe (Larynxmaske oder -tubus) gelingt, muss jeder notfallmedizinisch Tätige alle Techniken des Atemwegsalgorithmus beherrschen und die erforderliche Ausrüstung griffbereit zur Verfügung haben.

Notfallmedizinisch ist die Cricothyroidotomie (auch Koniotomie), also der infraglottische trachealer Zugang mittels Präparation und Durchtrennung des Lig. conicum und Intubation der Trachea auf Höhe des Larynx die Technik der Wahl. Alternativ zur chirurgischen präparativen Durchtrennung kann auch eine direkte transcutane Punktion des Lig. cricothyroideum/conicum erfolgen. Für beide Techniken sind entsprechende Sets marktverfügbar, für die chirurgische Technik reicht als einfachstes Werkzeug ein Skalpell (ideal Gr. 11/spitz).

Der S1-Leitlinie Prähospitales Atemwegsmanagement der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI) sieht die Koniomie nach maximal je zwei gescheiterten Versuchen der trachealen Intubation respektive der suffizienten Platzierung einer supraglottischen Atemwegshilfe vor, wenn auch eine Beatmung mit der Gesichtsmaske scheitert.

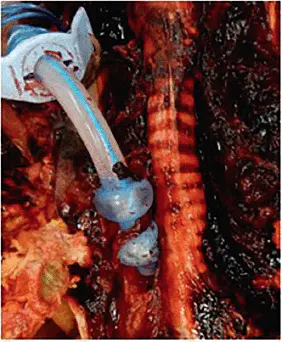

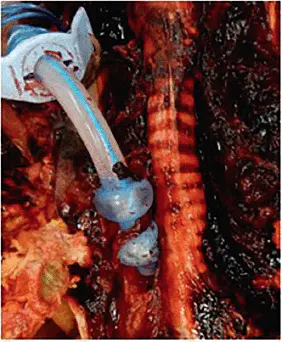

Beschriebene Nebenwirkungen und Verletzungen durch die chirurgische Atemwegssicherung wie Schleimhautläsionen, Blutungen, Larynxfrakturen oder Trachealrupturen sind in Anbetracht des Versagens der vorangestellten Maßnahmen zu vernachlässigen. Einzig eine unerkannte Fehlintubation des Ösophagus durch Eröffnung der Trachealhinterwand oder eine paratracheale Lage des Tubus (

Abb. A3.1 Abb. A3.1: Paratracheale Lage (Original Buschmann)

) sind fatal für den Patienten.

Die Notwendigkeit zur chirurgischen Atemwegssicherung besteht im Rettungsdienst sehr selten. Da der Patient jedoch durch die fehlgeschlagen anderen Versuche hypoxisch sein dürfte, muss es das Ziel der Ausbildung sein, ausreichend Handlungssicherheit für den Durchführenden zu erlangen, um die zeitkritische chirurgische Atemwegssicherung ohne Zögern zu beginnen und erfolgreich zu beenden.

Abb. A3.1: Paratracheale Lage (Original Buschmann)

Am deutlichsten stellt sich die Anatomie bei dorsal flexiertem Kopf da. Dementsprechend sollten die Schultern des Patienten unterpolstert sein.

Das Ligamentum conicum zwischen Schildknorpel und Ringknorpel welches bei der Notfallkoniotomie durchtrennt wird, ist bei normaler Anatomie der infraglottisch am oberflächlichsten gelegenen Bereich des Atemweges und relativ einfach von außen zu palpieren. Dazu gleitet man mit dem Zeigefinger in der Mittellinie über den Schildknorpel distal, bis man am Unterrand oberhalb des Ringknorpels eine »kleine Delle« spürt: dies ist das Ligamentum Conicum, welches es zu durchtrennen gilt. Die Difficult Airway Society (Frerk) beschreibt den »Laryngeal Handshake«, bei dem Mittelfinger und Daumen der nicht dominanten Hand die Haut über dem Schildknorpel straffen und der Zeigfinger das Ligamentum Conicum ertastet. Die Hand hält diese Position bis zur erfolgreichen trachealen Platzierung eines Tubus oder einer Trachealkanüle, um gerade bei schwierigen anatomischen Verhältnissen ein sog. Kulissenphänomen durch Verschieben der Halsweichteile bei der Präparation zu vermeiden.

Читать дальше