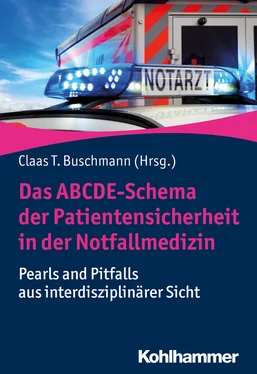

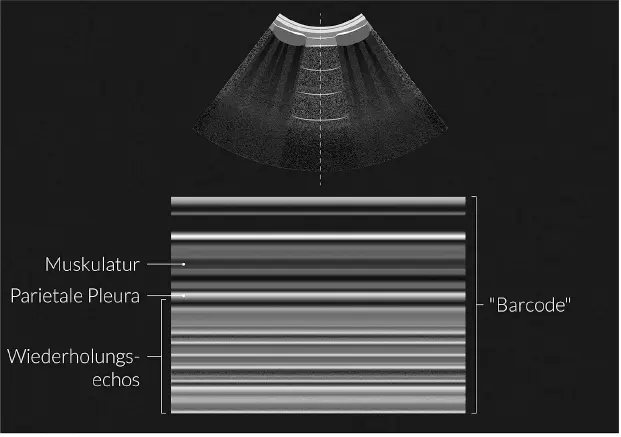

Abb. B1.3: BARCODE-Zeichen in der Lungensonografie: Typische Wiederholungsechos im unteren Bildbereich als Zeichen eines Pneumothorax (Quelle: AMBOSS GmbH, »Barcode-Zeichen in der Lungensonografie«, Abbildung 10721, Berlin)

Die Verdachtsdiagnose Spannungspneumothorax umfasst somit das einseitig fehlende Atemgeräusch (nach Kontrolle der korrekten Tubuslage) und dem klinischen Bild einer schweren respiratorischen Störung, einer oberen Einflussstauung in Kombination mit einer Hypotension. Zu den Leitlinienempfehlungen gehören mindestens die klinische Untersuchung des Thorax und der Atemfunktion, die Bestimmung der Atemfrequenz und die Auskultation der Lunge.

B1.4 Techniken der Thoraxentlastungspunktion

B1.4.1 Einfache chirurgische Eröffnung

Die einfache chirurgische Eröffnung des Pleuraraums ist die effektivste Maßnahme zur Entlastung eines Spannungspneumothorax. Bei beatmeten Patienten entsteht ein positiver intrapleuraler Druck, bei Patienten mit Spontanatmung entsteht hingegen bei eindringender Luft in den Pleuraspalt ein negativer intrapleuraler Druck. Die allergrößte Gefahr besteht durch einen totalen Kollaps der Lunge.

B1.4.2 Nadeldekompression

Die Nadeldekompression ist eine einfache, jedoch nicht immer wirksame Maßnahme zur Entlastung der Pleura. Hierfür eignen sich in der Regel großlumige Kanülen (14G). Hohlnadeln und Thoraxdrainage mit Trokarsystemen haben ein hohes Verletzungsrisiko von Intercostalarterien bzw. intrathorakalen Organen. Zur Diagnostik und Therapie eines Spontanpneumothorax sind diese Instrumente nicht zu empfehlen (S3 Leitlinien).

B1.4.3 Praktische Durchführung

Der Patient muss (außer im Notfall) über die Maßnahme und die Komplikationen aufgeklärt werden. Anschließend wird der Patient an einen Monitor angeschlossen, erhält einen venösen Zugang und ein Analgetikum. Hierzu eignet sich beispielweise ein Opiat. Die prophylaktische Gabe eines Antibiotikums ist nicht notwendig. Es werden alle notwendigen Materialien zur Punktion vorbereitet (Abdecktücher, Instrumente, Drainage, Nahtmaterial, funktionierende Vakuumpumpe und Medikamente). Der erste anatomischen Orientierungspunkt liegt auf Höhe der Mamille des Mannes. Zur Punktion und zur Anlage einer Pleuradrainage eignet sich der 4.–6. Interkostalraum in der vorderen bis mittleren Axillarlinie und der 2.–3. Interkostalraum in der mittleren Klavikularlinie zwischen den Rippen. Unterhalb der Mamille sollte nicht punktiert werden. Es besteht sonst ein hohes Risiko der Verletzung von abdominellen Organen.

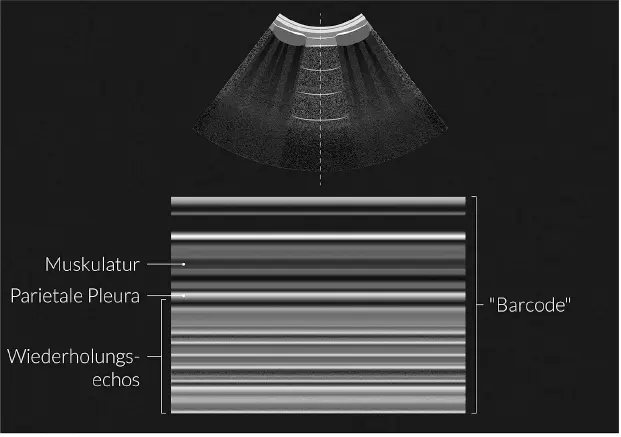

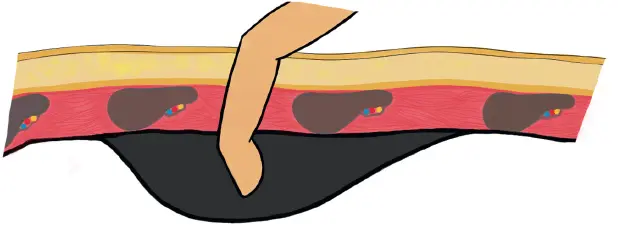

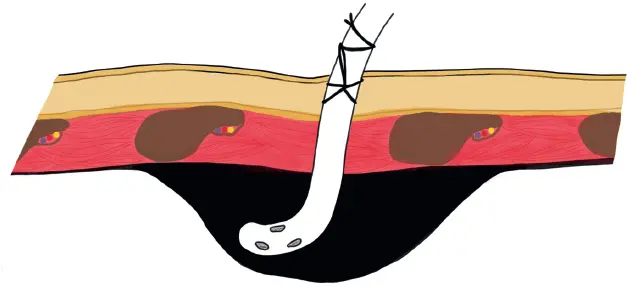

Die Anlage einer Pleuradrainage oder einer Punktion sollte unter sterilen Kautelen durchgeführt werden. Es erfolgt eine großzügige Hautdesinfektion und anschließend eine Lokalanästhesie bis in den Bereich der Pleura parietalis. Anschließend wird mit dem Skalpell eine horizontale ca. 4–5 cm lange Hautinzision durchgeführt. Mit einer stumpfen Schere oder Klemme erfolgt die Präparation der Subkutis und der Interkostalmuskulatur am Oberrand der Rippe und mithilfe eines kleinen Schnittes die Durchtrennung der Pleura.

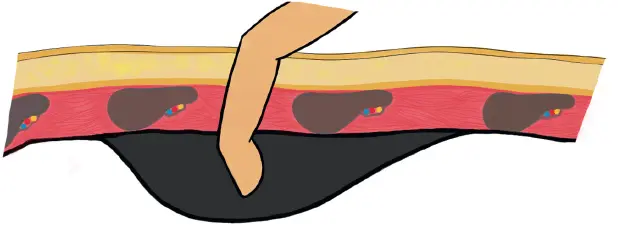

Mit einem Finger tastet man den korrekten Zugang zum Pleuraspalt und ob eventuell Adhäsionen vorliegen.

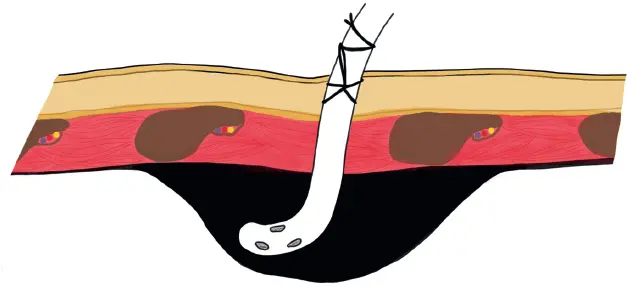

Dann wird die Thoraxdrainage durch den präparierten Zugang mithilfe beispielsweise einer Klemme und dem eingeführten Finger als Führungsschiene eingelegt.

Abb. B1.4: Präparation mit Schere bei Anlage einer Thoraxdrainage (©Kurz, Julia 2021)

Abb. B1.5: Palpation der Pleura (© Kurz, Julia 2021).

Anschließend ist die Drainage durch eine Annaht oder mit Pflastern gegen eine Dislokation zu sichern.

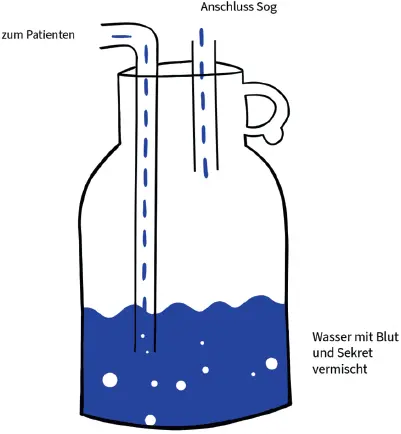

B1.4.4 Ableitungsmöglichkeiten und Drainagesysteme

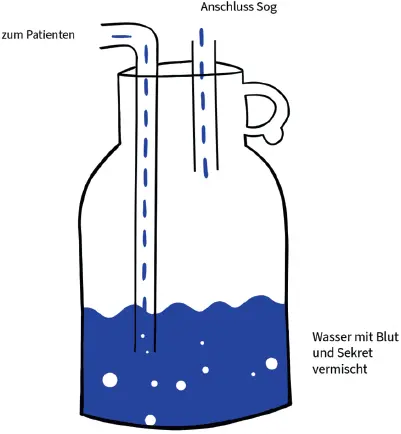

Das Prinzip eines Thoraxdrainagesystems ist es Flüssigkeit, Sekret und Luft aus dem Pleuraraum abzuleiten, einen negativen Pleuradruck aufrecht zu erhalten. Ein Wasserschloss soll das Eindringen von Luft von außerhalb verhindern. Die Thoraxdrainage wird an ein Steigrohr angeschlossen, welches unterhalb des Wasserspiegels in einem mit Wasser gefüllten Behälter endet. Sekret aus dem Thorax wird ebenfalls in die Wasserflasche abgeleitet. Es gibt, je nach Anwendungsgebiet, unterschiedliche Drainage und Ableitungssysteme. Nachfolgend sind die wichtigsten Systeme vorgestellt und beschrieben.

Abb. B1.6: Annaht einer Thoraxdrainage (© Kurz, Julia 2021)

Das Heimlich-Ventil ist ein sogenanntes Rückschlagventil welches sowohl in der Notfall- als auch in der klinischen Versorgung Anwendung findet.

Beim Einkammersystem übernimmt der Behälter mehrere Funktionen. Sekret und Luft werden aus dem Thorax in den Behälter abgeleitet. Der Behälter ist mit Wasser gefüllt und dient somit auch als Wasserschloss. Damit soll das Eindringen von Luft von außerhalb verhindert werden.

Analog zum Einkammersystem dient der erste Behälter nun als Auffangbehälter für das Sekret aus dem Thorax. Der zweite Behälter dient hier als Wasserschloss.

Beim Vierkammersystem ist zusätzlich ein U-Rohr mit Manometerfunktion angeschlossen. Es folgt hintereinander angeschlossen ein Sekretbehälter, ein Wasserschloss und eine Saugleistungskontrollkammer.

Abb. B1.7: Einkammersystem (© Kurz, Julia 2021)

Das »Fisteln« einer Drainage kann durch eine unbemerkte Dislokation entstehen. Dabei dringt Luft von außen in das Drainagesystem. Deshalb sollte auf Grund zahlreicher möglicher Komplikationen, dass Drainagesystem in regelmäßigen Abständen kontrolliert werden. Wird der Sog bei einer »fistelnden« Drainage auf »Null« gestellt, muss die Pumpe wegen der Gefahr eines Spannungspneumothorax diskonnektiert und der Behälter mit dem Wasserschloss nach außen geöffnet werden.

Ein Spannungspneumothorax ist in der Notfall- und Intensivmedizin eine gefürchtete Komplikation. Unbehandelt kann dies innerhalb weniger Minuten zum Tod führen. In der Versorgung von Notfallpatienten zählt dies zu den sicher vermeidbaren Todesursachen. Eine Alternative zur Entlastung gibt es nicht. Die notfallmäßige Anlage einer Thoraxdrainage erfordert ein hohes Maß an klinischer und notfallmedizinischer Erfahrung. Jeder in der Notfallmedizin tätige Arzt muss die Anlage einer Thoraxdrainage sicher beherrschen. Die stumpfe Präparation gehört im Vergleich zur Anwendung von Trokaren zu den komplikationsärmeren Verfahren.

Barton ED (1999) Tension pneumothorax. Curr Opin Pulm Med 5: 269–274.

Deutsche Gesellschaft für Thoraxchirurgie e.V. (DGT) (2018) Diagnostik und Therapie von Spontanpneumothorax und postinterventionellem Pneumothorax. ( https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/010-007.html, Zugriff am 14.01.2021).

Читать дальше