Identificarse con el término panamericano era algo nuevo para Luisi. La América hispana y Europa eran para ella puntos de referencia más fuertes que Estados Unidos. Se identificaba con el panhispanismo, un movimiento popularizado por los modernistas de América Latina de principios del siglo XX, que transmitía un sentido regional compartido de idioma y raza, y una historia de independencia de España y de hegemonía de Estados Unidos. Este país había surgido como un enemigo de la América hispana en épocas tan tempranas como el siglo XIX, con la anexión de Texas en 1845, la guerra con México (1846-1848) y los intereses estadounidenses en el Canal de Panamá. Pero la guerra de 1898 entre España y Estados Unidos impulsó sin duda un panhispanismo antagonista que subrayaba la existencia de dos Américas: por un lado, Hispanoamérica o América Latina; por otro, la América anglosajona. La primera se caracterizaba por el humanismo, el idealismo y el colectivismo; la segunda, por el materialismo, el utilitarismo y el imperialismo. Luisi y una gran parte de las élites latinoamericanas estaban influidas por el intelectual uruguayo José Enrique Rodó, quien en su famoso libro Ariel , publicado en 1900, alertaba contra la expansión imperialista estadounidense, que empezaba a conocerse como “el peligro yanqui”. 7Durante las décadas siguientes, el término raza pasó a designar a las comunidades hispanohablantes de ambos lados del Atlántico. Luisi se identificó con los ideales que su amiga, la feminista mexicana Hermila Galindo, describió en 1919 como profeminista y prorraza. 8

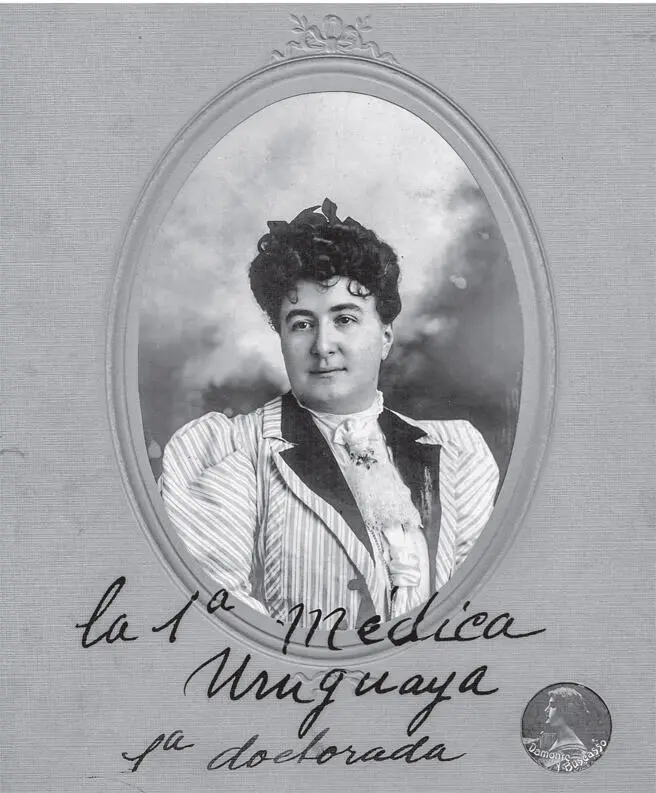

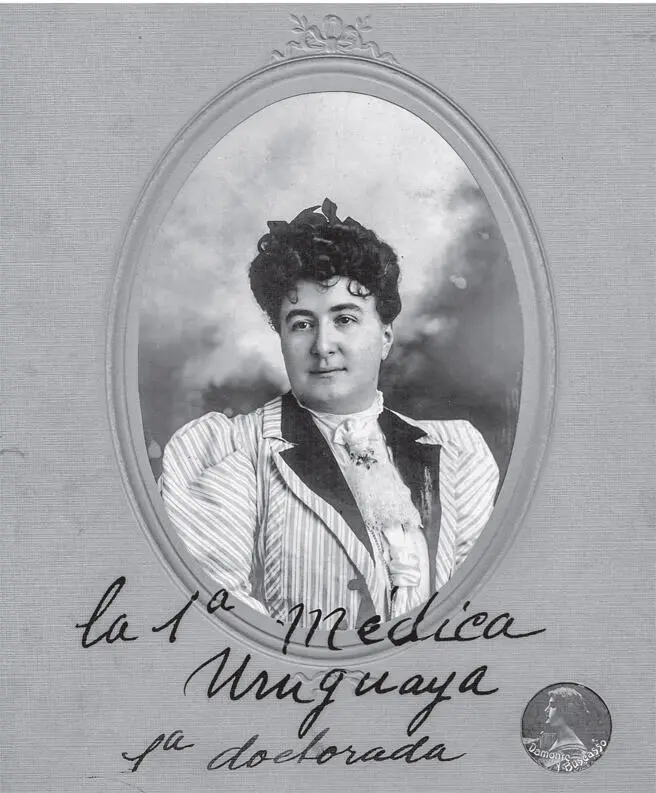

Luisi, nacida en Argentina, era hija de inmigrantes europeos: su madre era descendiente polaca y su padre era ciudadano italiano. A poco de nacer, su familia se mudó a Paysandú, Uruguay. Cuando Luisi cumplió 12 años, se trasladaron a la capital, Montevideo. Contrariamente a las costumbres de la época, sus padres eran progresistas, anticlericales y apoyaban a sus ocho hijas, que sobresalían en terrenos tradicionalmente asignados a los hombres. Paulina, la mayor de las hermanas, estudió medicina; su hermana Clotilde fue la primera mujer abogada de Uruguay; su hermana Luisa fue una poeta famosa. 9Después de obtener un título de profesora en 1890, en 1899 Paulina se convirtió en la primera mujer en Uruguay en conseguir un título universitario y, en 1908, fue la primera médica del país; llegaría a ser directora de la clínica ginecológica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Durante ese periodo entabló amistad y relaciones profesionales con el reducido círculo de la primera generación de maestras y profesionales médicas hispanohablantes de Uruguay, Chile y Argentina. 10

FIGURA 1. Paulina Luisi, “la 1a médica uruguaya, 1a doctorada”, fecha desconocida. Cortesía de la Biblioteca Nacional de Uruguay, Montevideo, Uruguay, Colección Paulina Luisi, iconografía.

Desde mediados hasta finales del siglo XIX, cuando Luisi era joven, la industrialización, la urbanización y la inmigración transformaron las instituciones políticas y las condiciones de la vida cotidiana en muchos países de América Latina, sobre todo en el Cono Sur, lo que promovió el surgimiento de constituciones democráticas, una clase media y un giro hacia la secularización. Fue en este contexto de grandes cambios que surgió un grupo ilustrado de mujeres, primero como maestras y luego, cada vez más, como médicas, abogadas y educadoras, que encabezaron los primeros intentos por crear organizaciones feministas liberales en Sudamérica, como el primer Congreso Internacional de las Mujeres en Buenos Aires, en 1910, uno de los primeros encuentros feministas internacionales en el continente. 11

Éste fue un suceso crítico para Luisi. Este encuentro regional, que abordó reformas en cuanto al trabajo de las mujeres, la salud pública, la educación sexual, el cuidado de la infancia y el feminismo, buscaba una intervención estatal para el apoyo a las madres y la infancia, a fin de corregir los males generados por el capitalismo industrial, como el trabajo infantil y la explotación de las mujeres en sus lugares de trabajo. Las participantes también presentaron proyectos de resolución sobre el acceso igualitario de las mujeres a la educación y la esfera profesional, derechos igualitarios de custodia y propiedad, y derechos políticos igualitarios, invocando un movimiento feminista latinoamericano. 12Fue allí donde Luisi conoció y fortaleció sus relaciones con una gran cantidad de influyentes reformistas, con quienes llegaría a entablar una amistad de por vida: la educadora chilena Amanda Labarca, la educadora argentina Sara Justo, la reformista Elvira Rawson de Dellepiane y las médicas Petrona Eyle y Alicia Moreau, quien se transformó en la mejor amiga de Luisi durante aquellos años. 13

Estas mujeres alentaron a Luisi a organizarse por los derechos de la mujer en Uruguay, reconocido como uno de los países más progresistas del hemisferio. Durante y después de las presidencias de José Batlle y Ordóñez (1903-1907 y 1911-1915), Uruguay impulsó la legislación social más progresista de América: jornada laboral de ocho horas, ministerios de Industria y Trabajo, y un sistema de seguridad social que fue el primero no sólo en América Latina, sino en todo el hemisferio occidental. 14En parte debido a estos avances y a una clase media cada vez más amplia, allí las organizaciones feministas florecieron bajo el liderazgo de Luisi. En 1918, un artículo en la popular revista argentina Caras y Caretas sostenía: “En la América de Sud, al Uruguay le corresponde el haber presentado una más definida corriente feminista.” 15

La reputación progresista y feminista de Uruguay potenció el giro que finalmente daría Luisi hacia el panamericanismo. A principios del siglo XX, en los círculos intelectuales en que ella se movía, abogados, médicos y expertos latinoamericanos comenzaron a reformular el significado de panamericanismo como una unión hemisférica por la democracia, el internacionalismo liberal, el saber científico y las reformas sociales. Luisi asistió al Congreso Científico Latinoamericano de 1905, en el que el jurista internacional chileno Alejandro Álvarez promovió una síntesis legislativa interamericana, proponiendo que el próximo congreso científico fuera un evento panamericano que incluyera a Estados Unidos. 16

Álvarez era, sin duda, el portavoz más influyente del nuevo panamericanismo entre las élites hispanoamericanas. Al hacer énfasis en el papel de los hechos y la justicia sociales en las relaciones internacionales, lanzó una nueva definición del término: un nuevo sistema de derecho internacional general marcado por el multilateralismo y la paz, en lugar de por la hegemonía estadounidense. 17Álvarez aplicó al hemisferio occidental preceptos del pensamiento internacionalista liberal europeo, incluyendo el arbitraje y la solución pacífica de controversias. Sin embargo, sostenía que América Latina tenía una historia propia y de gran riqueza en cuanto al multilateralismo, la cual debía servir de modelo para otras naciones. Se apoyaba en gran medida en el pensamiento de Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, José Martí y otros héroes libertadores del siglo XIX que habían declarado la unidad de las repúblicas hispanohablantes. También incorporó el panhispanismo de Rodó, que consideraba a las culturas latinas como superiores a la anglosajona y sostenía que los países hispanohablantes debían ser los que encabezaran la civilización. Álvarez pensaba que, mientras que la confederación panamericana soñada por Bolívar había sido una fantasía utópica, no era así en el caso de una confederación panamericana. América Latina y Estados Unidos, decía, compartían una historia, la de haber expulsado al gobierno colonial europeo y de haber abrazado formas de gobierno democráticas y republicanas. Por lo tanto, este panamericanismo debía mirar a Estados Unidos como socio igualitario. 18

Читать дальше