Horrormeldungen in der Tageszeitung können da nur bedingt beeindrucken, schließlich sieht unsere Lebenswirklichkeit ganz anders, eben viel freundlicher, aus.

Wenn wir zurückblicken, so stellen wir fest, dass die schon erwähnten Infrastrukturen in den letzten Jahrzehnten nicht nur da waren, sondern auch ganz hervorragend funktioniert haben. Wir unterstellen, dass es auch in Zukunft so weitergeht.

Erfahrungen aus der Vergangenheit in die Zukunft zu projizieren, kann trügerisch sein.

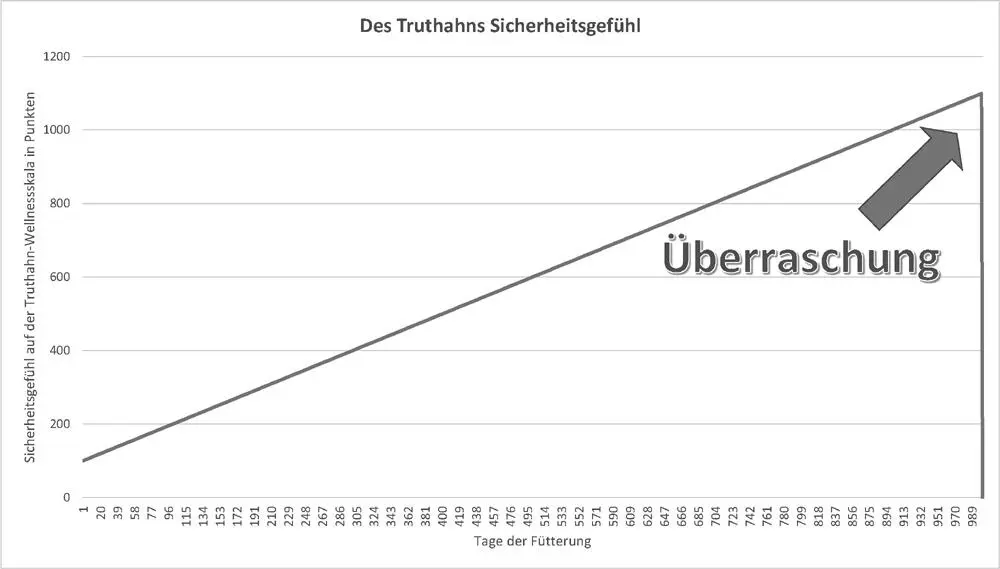

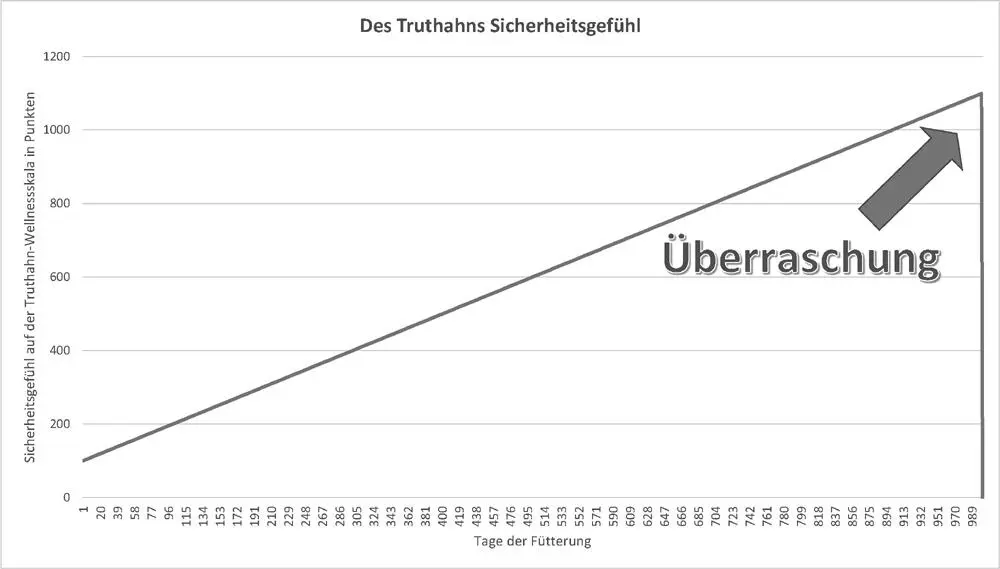

Man kann sich, wie es Nassim Nicholas Taleb in seinem berühmten Buch »Der Schwarze Schwan« tut, einen Truthahn vorstellen, der 1.000 Tage lang täglich gefüttert wird. Jede einzelne Fütterung wird die Überzeugung des Tiers stärken, dass die Menschen friedfertige Wesen sind, vor denen man sich nicht fürchten muss. Am Nachmittag vor dem Erntedankfest wird der Truthahn allerdings diese Einschätzung gründlich revidieren müssen.

Abbildung 19: 1.000 Tage sichere Fütterung sagen nichts über die Zukunft

Eigene Darstellung auf Basis der Idee von Nassim Nicholas Taleb (»Der Schwarze Schwan«).

Das Vertrauen des Truthahns in Menschen wuchs mit der Zahl der Fütterungen; er fühlte sich immer sicherer, obwohl seine Schlachtung immer näher rückte. Sein Gefühl, in Sicherheit zu sein, erreichte also gerade dann seinen Höhepunkt, als das Risiko am größten war. 1.000 Tage Fütterung beweisen nicht, dass er recht hatte, und schon ein Tag genügt für den Nachweis seines Irrtums. 133

Erfahrungen über Umwege

Wir sind keine Truthähne. Aber wir können uns auch irren. Dafür gibt es viele Gründe. Einer davon: Unsere Lebenswirklichkeit ist häufig komplett künstlich und liefert keine guten Informationen. Die meisten Menschen in den Industrieländern leben in einer abgeschotteten Welt. Ihre Fähigkeit, zu spüren, was in der Natur passiert, ist verkümmert. Sie sind von der Natur abgeschnitten und entfremdet. Ihre Erfahrungen stammen aus dritter oder vierter Hand. Ein großer Teil der Menschen lebt in Städten. Sie nehmen die Brüche in ihrer Umwelt nicht wahr. Wir steigen in unsere klimatisierten Autos, arbeiten in klimatisierten Gebäuden, gehen in riesigen Supermärkten ohne Fenster einkaufen. Wir sehen nicht, wie das Gemüse, das wir kaufen, erzeugt und geerntet wird. Abends schalten wir das Fernsehgerät ein oder setzen uns vor den Computer – auch diese Geräte vermitteln keine echten Erfahrungen. Seit einigen Jahren kann man beobachten, wie Menschen, wenn sie unterwegs sind, ständig auf ihre Smartphones starren. Ob in der Bahn, in der Bibliothek, im Massagesalon oder beim Waldspaziergang. Jene »Weltersatzmaschinen« zerstören den Kontakt zu unserer Umwelt. 134

Es ist zu befürchten, dass die fortschreitende Digitalisierung die Entfremdung zur Natur noch weiter verschärft. Schon jetzt verbringen viele Menschen einen Großteil ihrer Wachzeit mit digitalen Endgeräten. Vieles deutet darauf hin, dass Mobiltelefone und Computer die Empathie zur Natur wie auch zu anderen Menschen vermindern.

Erfahrungen machen wir an unserer unmittelbaren Umwelt fest. Besonders wichtig sind die Menschen, die uns täglich umgeben. Menschen sind Gruppenwesen, sie haben das Grundbedürfnis, Teil einer Gruppe bzw. der Gesellschaft zu sein. Kein Kind steht gerne alleine auf dem Schulhof, und auch die Erwachsenen sind um Anpassung und Anerkennung bemüht. Gesellschaften entwickeln starke Zentrifugalkräfte. Und sie achten darauf, dass ihre Normen eingehalten werden. Niemandem muss das Phänomen des Gruppenzwangs mehr erklärt werden – wer im Urlaub nicht verreist oder wer auf das Auto verzichtet, gilt schnell als Sonderling und riskiert, ausgestoßen zu werden.

Umgekehrt gilt natürlich: Warum soll ich nicht mit dem Flieger verreisen, wenn es alle anderen doch auch tun? Warum soll ich auf das Auto verzichten, wenn alle anderen fröhlich durch die Gegend gondeln? Sind diese Fragen erst einmal gestellt, landet man sehr schnell bei den nächsten: Was ist mein Beitrag denn schon wert? Wird die Welt gerettet, wenn ich nicht fliege oder Auto fahre? Die Antwort ist eindeutig – und lässt leicht Ohnmachtsgefühle aufkommen. 135

Gefühle der Ohnmacht entstehen auch, weil unsere Welt so komplex wie noch nie ist (siehe dazu auch das noch folgende Kapitel 11). Wir leben in einer arbeitsteiligen Gesellschaft. Die schönen bunten Geschäfte, in denen wir unsere Waren kaufen, sind weit entfernt von den Leidensorten – den Orten, wo viele Güter produziert werden. Die räumliche Entfernung trägt wesentlich dazu bei, dass wir nicht wahrnehmen, dass wir auf Kosten anderer leben. Die Journalistin Tanja Busse formuliert in diesem Zusammenhang treffend:

»Eigentlich wollen wir auch keine Mobiltelefone, an denen das Blut von Kindersoldaten klebt, und keine Steaks und Taschentücher aus abgeholzten Regenwäldern. Geschähe das unmittelbar vor unseren Augen, wir würden es nicht ertragen. So aber schiebt sich die hippe heile Welt der Werbung zwischen uns und unsere Waren, und die weltweite Arbeitsteilung tut ein Weiteres. Wir sehen nicht, wie unsere Kleider in Südostasien genäht werden. (…) Wir sehen nicht einmal, wie Kühe und Schweine in deutschen Ställen gehalten werden.« 136

Der Mensch als Dopaminjunkie

Naturwissenschaftlich geschulte Menschen verweisen gerne darauf, dass unser Körper ein Steinzeitmodell sei. Unrecht haben sie nicht. Wir sitzen in einem Gebrauchtwagen, der Millionen Jahre alt ist.

Mit der enormen Entwicklung des Menschen hält unser Körper nur bedingt Schritt. Die längste Zeit in der Menschheitsgeschichte waren der Mangel elementarer Güter und Hunger an der Tagesordnung. Die jüngere Geschichte des Menschen im Industriezeitalter ist dagegen eine Geschichte des Überflusses und des Mehr. »Egal, was wir haben – wir wollen mehr. Und wir wollen es jetzt«, schreibt der Neurowissenschaftler Peter Whybrow. 137

Unser Gehirn ist nicht so konstruiert, dass es sich selbst Grenzen auferlegt. Die Gehirnstrukturen der Menschen sind seit Zehntausenden von Jahren auf unmittelbare Belohnung ausgerichtet. Wir mussten überleben und uns fortpflanzen. Die Neurowissenschaften haben gezeigt, dass seit den Anfängen der Menschheit Dopamin eine wichtige Rolle in unserem Körper spielt. Dopamin motiviert uns und stimuliert unser Belohnungs- und Lustzentrum. Wer im steinzeitlichen Urwald schmackhafte Früchte entdeckte, bekam ebenso einen Dopaminschub wie der, der ein Wildtier erlegte und mit nach Hause schleppte. Gewinne im modernen Aktienhandel sorgen für eine vergleichbare Reaktion. Oder das Shoppen im Großkaufhaus. 138

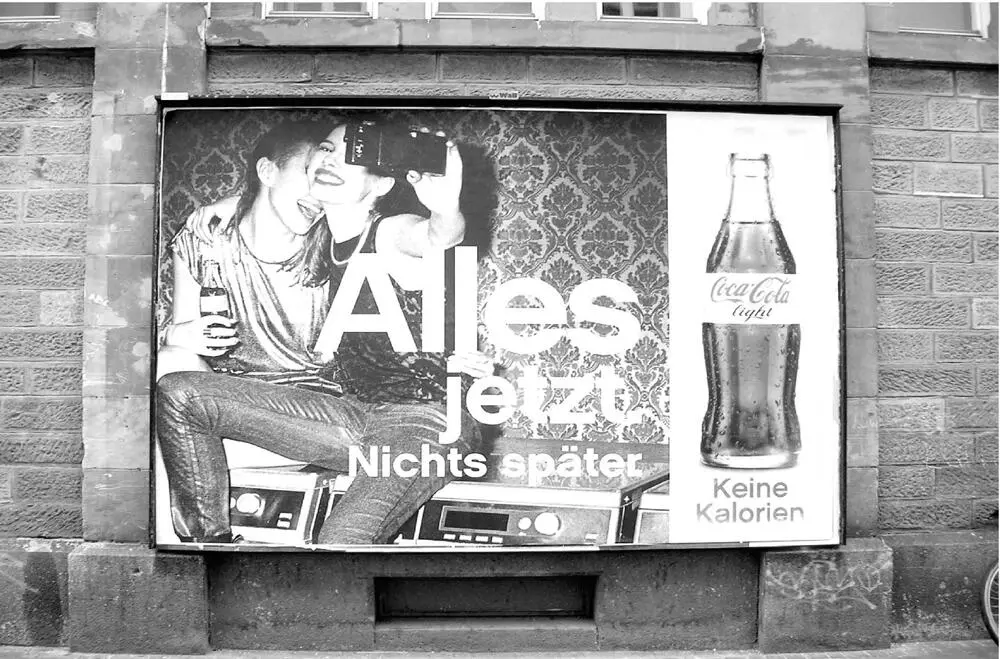

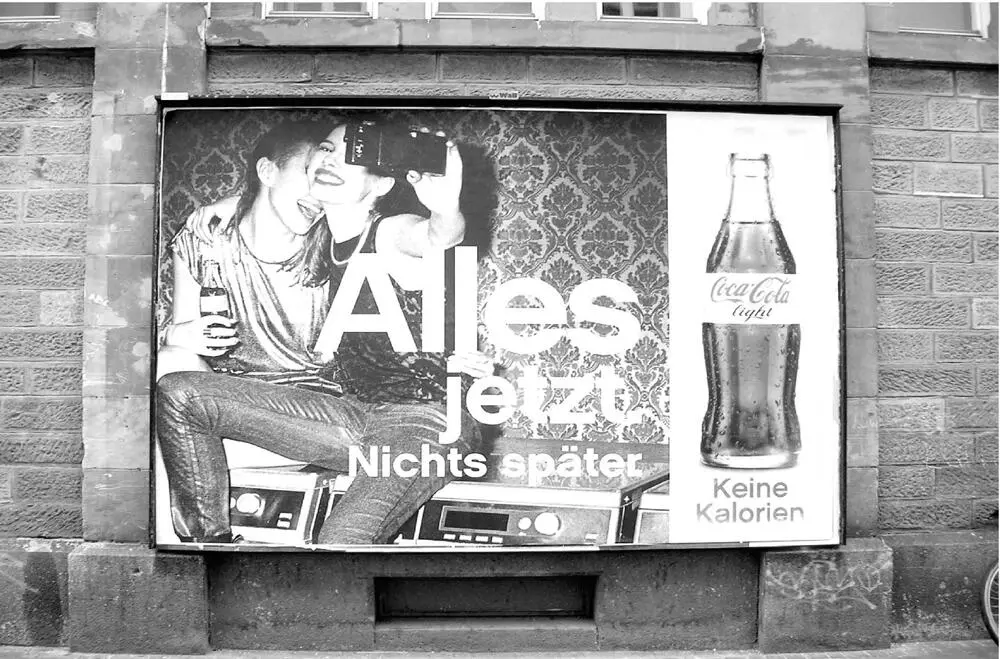

Abbildung 20: Wahrheit in der Werbung?

Werbung der Coca-Cola-Company in Deutschland. Freiburg im Breisgau, im Februar 2013.

Das Foto stammt von Alexandre de Robaulx de Beaurieux, Creative Commons BY 2.0. Online unter: http://aspo-deutschland.blogspot.be/2013/02/alles-jetzt-nichts-spater.html[Stand: 14.11.2020].

Für Mensch und Sippe kam es lange Zeit nur darauf an, nahe Räume zu überblicken. Nur der Nahraum bot Nahrung. Langzeitentwicklungen waren weder abschätzbar, noch hatten sie eine Bedeutung für das Überleben. 139Unser Verstand ist nicht geschaffen dafür, hochkomplexe Sachverhalte und Systeme mit Rückkopplungseffekten zu begreifen. Unsere kognitiven Leistungen wurden durch die Evolution an eine Welt angepasst, in der es nicht von Vorteil war, sich mit nicht-linearen Prozessen zu beschäftigen.

Unsere Entscheidungen werden stark beeinflusst von den limbischen Hirnteilen. Das sind jene Bereiche weit unter der Hirnrinde, die die von außen kommenden Reize mit Gefühlsempfindungen und Gedächtniserinnerungen verbinden. Die limbischen Systeme gehören zu den ältesten Bestandteilen unseres Gehirns. Die limbischen Schichten legen uns Tag für Tag Entscheidungen nach einem archaischen Belohnungssystem nahe, das kurzfristige Befriedigung weit höher einschätzt als langfristigen Nutzen. 140

Читать дальше