Nach einer längeren Arbeitsphase von 1 bis 3 Stunden können Sie Folgendes tun:

| • |

Bewusst feststellen, was Sie alles geschafft haben, beachten Sie dabei weniger die unbearbeitete Menge. |

| • |

Vergleichen Sie, was Sie zu Beginn einer Lernphase konnten oder wussten – und was Sie nun beherrschen. |

| • |

Legen Sie eventuell ein Karteikartensystem an, mit dem Sie sehr leicht feststellen können, was Sie können (z. B. eine Kartei mit Aufbauschemata, Definitionskartei; siehe dazu auch die Arbeitskarten aus dem ersten Lerntipp) |

Jeden Tag das gleiche Ritual!

Der Abschluss eines Lerntages sollte auch symbolisch eine Zäsur setzen, analog dem Wechsel von Arbeit zu Freizeit mit der Schulklingel oder dem Kleidungswechsel nach der Arbeit.

Abschlussrituale am Ende eines Tages können sein:

| • |

Denken Sie bereits 10 Minuten vor dem Arbeitsende eines Tages an das Ende der Arbeit. |

| • |

Denken Sie kurz aber bewusst darüber nach, an welcher Stelle Sie die Arbeit für heute beenden. |

| • |

Sagen Sie sich bewusst: Für heute ist die Arbeit für mich beendet. |

| • |

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das Geleistete. |

| • |

Machen Sie sich kurze Notizen, welche Aspekte in der nächsten Arbeitsphase zu berücksichtigen sind. Das erleichtert den Einstieg am Folgetag. |

| • |

Klappen Sie den Ordner bewusst zu, fahren Sie den PC bewusst herunter und sagen Sie sich „Ich habe jetzt Freizeit!“ |

| • |

Verlassen Sie den Arbeitsplatz und den Arbeitsbereich. Wenn möglich, ziehen Sie sich um. |

| • |

Gestalten Sie dieses Abschlussritual jeden Tag! |

1

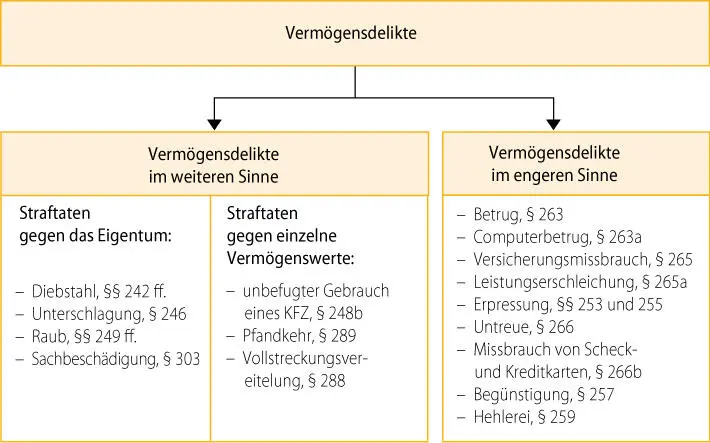

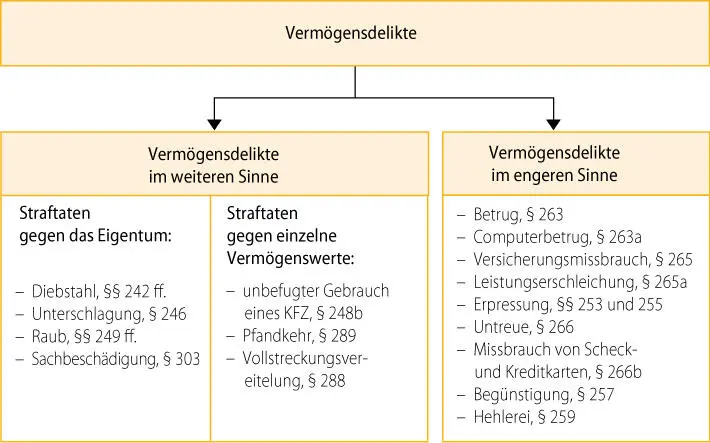

In diesem Skript werden die Vermögensdelikte dargestellt. Die Vermögensdelikte, insbesondere Diebstahl, Betrug, Raub und räuberische Erpressung, gehören im Examen zu den „Klassikern“, weswegen Sie ihnen beim Lernen besondere Aufmerksamkeit schenken sollten!

Die Straftatbestände der Vermögensdelikte schützen die geldwerten Güter eines Rechtsgutsträgersund gehören damit zu den Straftaten, die sich gegen Individualrechtsgüter richten.

Man unterscheidet zwischen Vermögensdelikten im engeren und im weiteren Sinne. Wir werden uns in diesem Skript mit den nachfolgend dargestellten Vermögensdelikten beschäftigen, wobei die weniger examensrelevanten Delikte in der gebotenen Kürze behandelt werden.

[Bild vergrößern]

2

Zu den Vermögensdelikten im weiteren Sinnegehören die Straftatbestände, die spezielle Vermögensbestandteile schützen, so z.B. das Eigentum in § 242, das Gebrauchsrecht in § 248b, Pfandrechte in § 289 oder Gläubigerrechte in § 288.

3

Die Straftatbestände der Vermögensdelikte im engeren Sinnehingegen schützen das Vermögen in seiner Gesamtheit als Inbegriff seiner wirtschaftlichen Güter. In dieser Gruppe finden sich zum einen Delikte, die den Eintritt eines Vermögensschadens voraussetzen, wie der Betrug gem. § 263, die Untreue gem. § 266 und die Erpressung gem. § 253, zum anderen aber auch sog. Anschlussdelikte wie die Begünstigung gem. § 257 und die Hehlerei gem. § 259.

4

Selbstverständlich ist diese Einteilung nicht abschließend und auch nicht frei von Überschneidungen. So schützt der in diesem Skript ebenfalls dargestellte Tatbestand des räuberischen Angriffs auf Kraftfahrer gem. § 316a zum einen das Vermögen des Opfers, zum anderen aber auch die Sicherheit des Straßenverkehrs (Rechtsgut der Allgemeinheit), weswegen er bei den gemeingefährlichen Straftaten geregelt wurde.

JURIQ-Klausurtipp

Für die Klausur ist es wichtig, das jeweils geschützte Rechtsguteines Straftatbestandes zu kennen, so z.B. für die teleologische (am Zweck der Norm orientierte) Auslegung eines Tatbestandsmerkmals. Auch die Möglichkeit einer rechtfertigenden Einwilligung richtet sich nach dem geschützten Rechtsgut. Vermögensdelikte, deren Tatbestände ausschließlich das Vermögen als Individualrechtsgutschützen, sind mithin einwilligungsfähig.

2. Teil Straftaten gegen das Eigentum

Inhaltsverzeichnis

A. Überblick

B. Diebstahl, § 242

C. Besonders schwere Fälle des Diebstahls

D. Diebstahl mit Waffen, Bandendiebstahl, Wohnungseinbruchsdiebstahl

E. Schwerer Bandendiebstahl, § 244a

F. Konkurrenzen

G. Unterschlagung, § 246

H. Privilegierungen, §§ 247, 248a

I. Raub, § 249

J. Schwerer Raub, § 250

K. Raub mit Todesfolge, § 251

L. Räuberischer Diebstahl, § 252

M. Räuberischer Angriff auf Kraftfahrer, § 316a

N. Sachbeschädigung

2. Teil Straftaten gegen das Eigentum› A. Überblick

5

Lesen Sie die soeben zitierten Normen und finden Sie selbst die Unterschiede heraus, bevor wir sie Ihnen nachfolgend erklären! Dieses „aktive Lernen“ ist die effizienteste Form der Klausurvorbereitung!

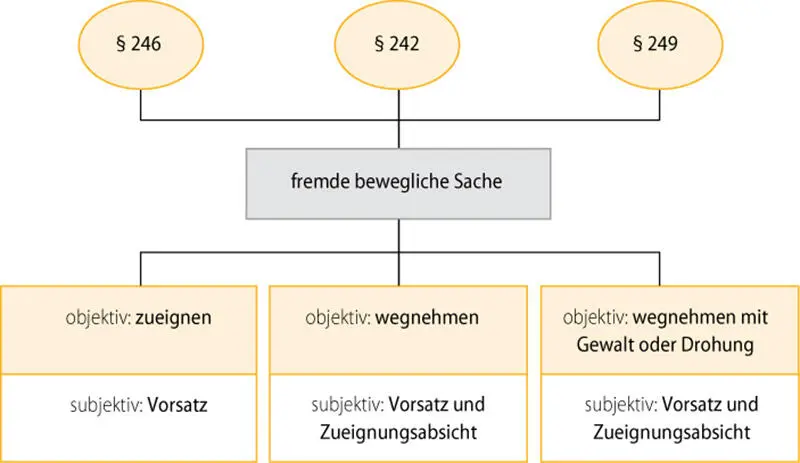

Bei den Straftaten gegen das Eigentum unterscheiden wir die Zueignungsdeliktewie Diebstahl gem. den §§ 242 ff., Raub gem. den §§ 249 ff. und Unterschlagung gem. § 246 von den Sachbeschädigungsdeliktengem. §§ 303 ff. Während die Zueignungsdelikte eine Vielzahl examenstypischer Probleme aufweisen, sind die Sachbeschädigungsdelikte weitaus weniger kompliziert.

6

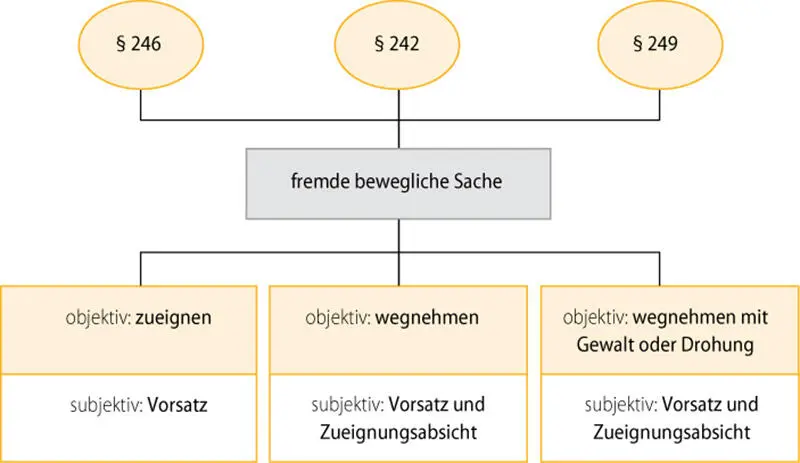

Die Zueignungsdeliktesetzen als Tatobjekt eine fremde, bewegliche Sache voraus. Während jedoch der Täter beim Diebstahl diese Sache einem anderen (objektiv) wegnimmt und dabei (subjektiv) nur die Absicht hat, sich diese Sache zuzueignen, besteht bei der Unterschlagung die Tathandlung schon in der (objektiven) Zueignung. Der Raub wiederum unterscheidet sich vom Diebstahl dadurch, dass der Täter zur Ermöglichung der Wegnahme ein Nötigungsmittel einsetzt.

[Bild vergrößern]

7

Bei der Sachbeschädigunggem. § 303 muss die fremde Sache als Tatobjekt nicht beweglich sein. Die Tathandlung besteht hier in einer Tauglichkeitsminderung (Abs. 1) oder in der Veränderung des Erscheinungsbildes (Abs. 2). Daneben werden in den §§ 303a ff. verschiedene Tatobjekte, wie Daten bei § 303a oder Bauwerke bei § 305, geschützt.

JURIQ-Klausurtipp

In der Klausur muss der Diebstahl häufig von anderen Eigentumsdelikten und vom Betrug abgegrenzt werden. Grundsätzlich gilt Folgendes:

| • |

War die weggenommene Sache nicht fremd,so kommt Pfandkehr gem. § 289 in Betracht. |

| • |

Gelangt eine fremde, bewegliche Sache ohne Wegnahmein die Hände des Täters, dann kann eine Unterschlagung gem. § 246 vorliegen. |

| • |

Setzt der Täter bei der Wegnahme Gewalt oder Drohungein, so kann ein Raub gem. § 249 vorliegen. |

| • |

Übergibt das Opfer täuschungsbedingtdie Sache an den Täter, so ist Betrug gem. § 263 möglich. |

| • |

Nimmt der Täter die Sache ohne Zueignungsabsichtweg, so kann Gebrauchsanmaßung (strafbar nur bei § 248b) oder Sachbeschädigung gem. § 303 in Betracht kommen. |

2. Teil Straftaten gegen das Eigentum› B. Diebstahl, § 242

Читать дальше