[4]

Hierzu Werle/Jeßberger JZ 2002, 725, 727; Werle/Jeßberger Rn. 950 ff.; s. auch BGH JR 2016, 213 (Völkermord in Ruanda).

[5]

BVerfG NJW 2020, 905; hierzu Lindner NStZ 2020, 505.

Teil I: Delikte gegen die Person und die Allgemeinheit› Kapitel 1. Tötungsdelikte› § 1. Totschlag (§§ 212, 213)

§ 1. Totschlag (§§ 212, 213)

Inhaltsverzeichnis

A. Grundlagen

B. Tatbestand

C. Täterschaft und Teilnahme, Versuch sowie Konkurrenzen

D. Kontrollfragen

1

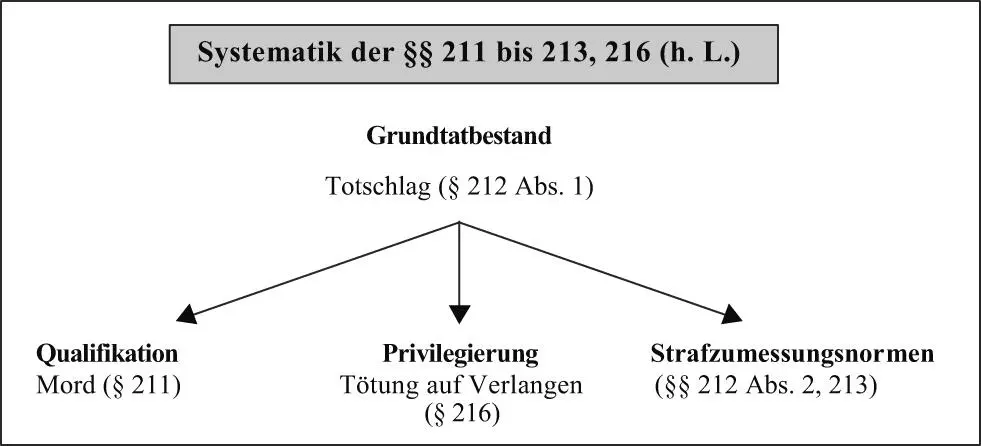

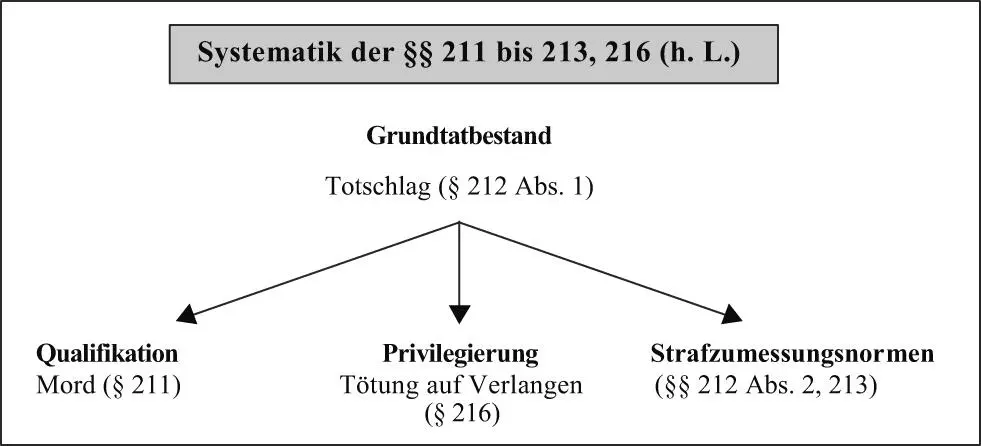

Die – vorzugswürdige – h.L. sieht den Totschlag (§ 212 Abs. 1) innerhalb der vorsätzlichen Tötungsdelikte als den Grundtatbestandan.[1] Dieser kann einerseits unter den Voraussetzungen des § 211 Abs. 2 zum Mord qualifiziert und andererseits als Tötung auf Verlangen (§ 216 Abs. 1) privilegiert sein. Bei den in den §§ 212 Abs. 2, 213 vorgesehenen besonders bzw. minder schweren Fällen handelt es sich dagegen um bloße Strafzumessungsnormen (vgl. Rn. 14 f.).[2]

[Bild vergrößern]

2

Im Unterschied dazu definiert die Rechtsprechung die §§ 211, 212 und 216 als jeweils selbstständige, d.h. nicht aufeinander aufbauende Tatbestände.[3] Diese Auffassung vermag deshalb nicht zu überzeugen, weil die tatbestandlichen Voraussetzungen des Totschlags vollständig in den §§ 211 und 216 enthalten sind und dort lediglich durch weitere zu höherer bzw. niedrigerer Strafdrohung führende Merkmale ergänzt werden.

Aufbauhinweise:

Wer der Lehre folgt, muss die Prüfung streng genommen stets mit § 212 beginnen und dann ggf. mit § 211 oder § 216 fortsetzen. Nach der Rechtsprechung muss dagegen an sich sofort die in Betracht kommende spezielle Vorschrift angesprochen werden. Materiell-rechtlich wirkt sich der unterschiedliche Aufbau jedoch nicht aus. Die Prüfungsreihenfolge sollte von den Schwerpunkten der Aufgabe abhängig gemacht werden. Beispielsweise bietet sich ein Einstieg allein mit § 212 an, wenn sich entscheidungserhebliche Fragen auf den Ebenen von Rechtswidrigkeit und Schuld stellen. Andernfalls ist auch eine gemeinsame Prüfung des § 212 mit § 211 bzw. § 216 durchaus empfehlenswert.[4]

3

Einer Darstellung und Stellungnahme zum Streit zwischen Rechtsprechung und Lehre bedarf es nur, wenn die Prüfung nicht auf einen Täter beschränkt ist, sondern das Verhalten von Beteiligten zu beurteilen und das unterschiedlich gesehene Verhältnis zwischen den genannten Normen aufgrund der in § 28 enthaltenen Regelungen materiell-rechtlich bedeutsam ist (vgl. § 2 Rn. 88 ff.).

B. Tatbestand

4

Gemäß § 212 Abs. 1 wird bestraft, „wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein“. Der letzte Satzteil dient allein der Abgrenzung zum § 211.

| Grundstruktur des Totschlagstatbestands |

| Objektiver Tatbestand |

Subjektiver Tatbestand |

| Tatobjekt ( Rn. 5 ff.) |

Tathandlung ( Rn. 10 f.) |

Vorsatz ( Rn. 12) |

5

Tatobjekt kann nur ein anderer Menschsein. Nicht strafbar ist daher nach heute einhelliger Ansicht die – versuchte oder vollendete – Selbsttötung. Bei entsprechender Fallgestaltung ist zu erörtern, ob sich eine Tat überhaupt gegen einen – schon oder noch – lebendenMenschen im strafrechtlichen Sinn richtet. Dabei ist allein der Zeitpunkt der Einwirkung des Täters auf das Opfer bedeutsam, nicht dagegen der des ggf. vorgelagerten Handelns oder eines nachfolgenden Schadens.[5]

6

a)Während § 1 BGB für die Rechtsfähigkeit des Menschen auf die Vollendung der Geburt abstellt, bezieht das Strafrecht mit Blick auf Art. 2 Abs. 2 GG in den Schutzbereich der Tötungsdelikte bereits den risikobehafteten Geburtsvorgang selbst mit ein.[6]

Merke:

Als dessen Beginn wird bei natürlichem Verlauf das Einsetzen der Eröffnungswehen angesehen.[7]

7

Bei einer operativen Entbindung (sog. Kaiserschnitt) kommt es auf die Öffnung des Uterus an.[8]

Vertiefungshinweis:

Diese Vorverlagerung gegenüber dem Zivilrecht wurde auch aus dem Wortlaut des § 217 Abs. 1 a.F. („Kind in … der Geburt tötet“) abgeleitet. Der Tatbestand der Kindestötung ist durch das 6. StrRG mit Wirkung zum 1. April 1998 zwar ersatzlos gestrichen worden.[9] Dies führt aber angesichts des Gesamtgefüges des Sechzehnten Abschnitts des StGB und der gerade während des Geburtsvorgangs erhöhten Schutzbedürftigkeit menschlichen Lebens zu keiner anderen Bewertung, zumal der Gesetzgeber an der bisherigen Auslegung ersichtlich nichts ändern wollte.

Merke:

Hat das menschliche Leben nach den genannten Maßstäben begonnen, so genießt es absoluten Schutz, auf den kein Mensch wirksam verzichten kann.

8

b)Auf der anderen Seite endet der Schutzbereich der Tötungstatbestände mit dem Tod eines Menschen. Dessen Eintritt wurde früher mit dem irreversiblen Stillstand von Kreislauf und Atmung bestimmt (sog. klinischer Tod).[10] Dieser Zeitpunkt hat jedoch infolge medizinisch-technischer Entwicklungen (z.B. von Beatmungsgeräten) seine Aussagekraft eingebüßt. Die h.M. stellt daher mittlerweile – im Rahmen der auf den Sterbeprozess bezogenen erforderlichen normativen Bewertung der Todeszäsur – auf das endgültige Erlöschen der Gehirntätigkeitab.[11]

Merke:

Entscheidend für den Eintritt des Todes eines Menschen ist das Absterben seines Gehirns (sog. Hirntod), wobei es nicht auf bloße Gehirnteile, sondern auf das Gesamthirn ankommt (vgl. auch §§ 3 Abs. 2 Nr. 2, 16 Abs. 1 Nr. 1 TPG).[12]

9

Für dieses Verständnis spricht, dass der Mensch (erst) durch die vollständige Zerstörung seines Lebenszentrums seine personal-individuelle Existenz unwiederbringlich verliert.[13]

Vertiefungshinweis:

Die namentlich medizinisch, juristisch und ethisch geprägte Diskussion ist freilich noch im Fluss und kann sich durch neue wissenschaftliche Erkenntnisse ändern. Insbesondere darf nicht übersehen werden, dass auch nach dem genannten Zeitpunkt etliche Lebensfunktionen – zumindest als Folge künstlicher Beatmung – weiterhin intakt sein können[14] und es ethisch inakzeptabel ist, einen Menschen allein deshalb als tot zu betrachten, weil sein Organismus ohne externe Unterstützung nicht lebensfähig wäre.[15] Bei der Bewertung sollte zudem berücksichtigt werden, dass das Abstellen auf den sog. Hirntod, um das Lebensende zu definieren, in starker Abhängigkeit zu den Fortschritten der Transplantationsmedizin und ihren Bemühungen steht, „frische“, also zum Implantieren noch „taugliche“ Organe zu entnehmen.[16] Hierzu wird durch Fortsetzung intensivmedizinischer Maßnahmen in den natürlichen Sterbeprozess eingegriffen.[17]

10

Die Tathandlung bezeichnet das Gesetz allgemein als Töten. Es ist daher für die Begehung des § 212 Abs. 1 ohne Belang, auf welche Weise ein Mensch zu Tode gebracht wird, ob er etwa erwürgt, erstochen, erschossen oder vergiftet wird. Entscheidend ist nur, ob das Verhalten des Täters den Tod eines anderen verursacht hat (vgl. § 222). Da es sich bei § 212 um ein Erfolgsdelikthandelt, ist die Tat erst mit dem Eintritt des Todes vollendet.

Vertiefungshinweis:

Die Feststellung dieser Kausalität macht in juristischen Prüfungsaufgaben häufig keine Probleme, während ihr Nachweis in der Praxis gelegentlich schwierige – vor allem medizinische, physikalische und chemische – Fragen aufwirft.[18] So kann beispielsweise die Klärung der Frage problematisch sein, ob der Tod eines Schwerkranken aufgrund einer kurz zuvor verabreichten opiathaltigen Infusion oder krankheitsbedingt eingetreten ist (vgl. § 8 Rn. 4).[19]

Читать дальше