5

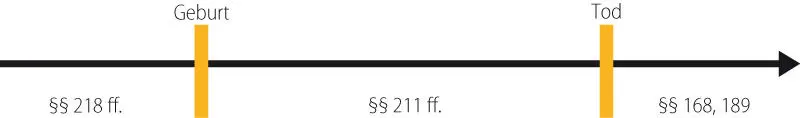

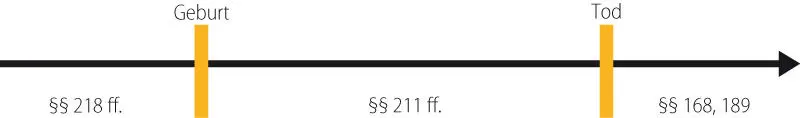

Das Leben beginntnach strafrechtlicher Definition, sobald bei der Geburt die Eröffnungsweheneingesetzt haben. Bei einer operativen Entbindung wird auf die Vornahme des die Eröffnungswehen ersetzenden ärztlichen Eingriffs, also auf die Öffnung des Uterusabgestellt.[2] Ab diesem Zeitpunkt ist das menschliche Leben über die §§ 211 ff. geschützt.

6

Vor diesem Zeitpunkt spricht das Gesetz nicht von menschlichem Leben, sondern von Leibesfrucht. Diese Leibesfrucht ist über die §§ 218 ff. geschützt. Der Beginn der Geburt stellt damit für die strafrechtliche Beurteilung eine Zäsur dar. Inwieweit eine Handlung den §§ 218 ff. oder den § 211 ff. unterfällt, hängt vom Zeitpunkt der schädigenden Einwirkungab.[3]

Da die Abtreibungsstraftaten nicht sonderlich klausurrelevant sind, werden sie in diesem Skript nicht dargestellt. Lesen Sie sich aber zwecks Orientierung die §§ 218 ff. aufmerksam durch.[4]

Beispiel

§ 218 ist z.B. verwirklicht durch das Abtöten der Leibesfrucht im Mutterleib, durch Herbeiführen des vorzeitigen Abgangs einer nicht lebensfähigen Leibesfrucht oder durch Tötung der Schwangeren.[5]

JURIQ-Klausurtipp

Denken Sie in der Klausur auch immer an die Körperverletzungsdelikte. Die Leibesfrucht wird nicht über die §§ 223 ff. geschützt, eine Abtreibung führt aber in der Regel auch zu einer Verletzung der körperlichen Integrität der Mutter. Sofern diese eine Einwilligung erteilt hat, wird § 228 relevant. Aus den Wertungen der §§ 218 ff. kann entnommen werden, dass eine Körperverletzung der Mutter im Zuge einer illegalen Abtreibung gegen die guten Sitten verstößt.

7

Der strafrechtliche Schutz des Lebens endet mit dem Tod. Aufgrund des medizinisch-technischen Fortschrittes kann auf den klassischen Todesbegriff, der auf den Stillstand von Kreislauf und Atmung abstellte, nicht zurückgegriffen werden. Entscheidend ist heute der Gehirntod,dass heißt das endgültige Erlöschen aller Gehirnfunktionen, welches stets irreversibel ist und damit zum Verlust des Lebenszentrums des Menschen führt.[6]

Die §§ 168 , 189schützen nach dem Toddas Pietätsempfinden gegenüber dem Verstorbenen. Das menschliche Sein unterliegt damit vom Anbeginn seiner Entstehung bis über dem Tod hinaus einem strafrechtlichen Schutz.

[Bild vergrößern]

2. Teil Straftaten gegen das Leben› A. Einführung› II. Verhältnis der Tötungsdelikte zueinander

II. Verhältnis der Tötungsdelikte zueinander

8

Das Verhältnis der Tötungsdelikte zueinander ist in Rechtsprechung und Literatur umstritten.

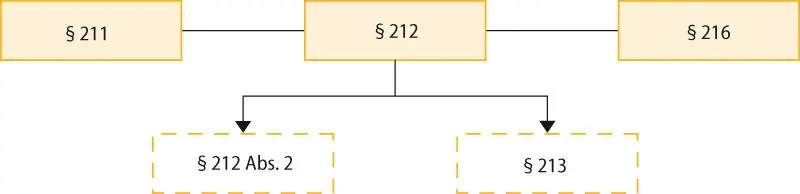

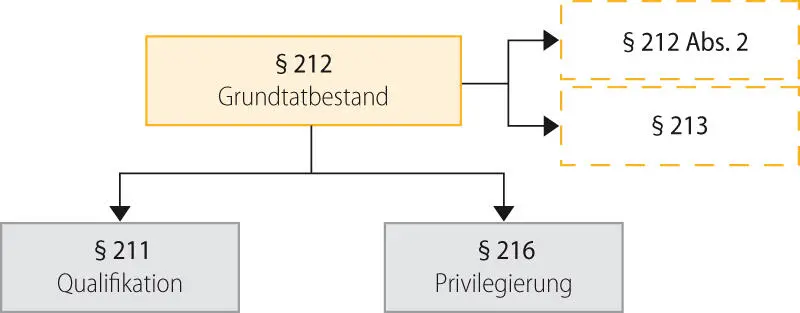

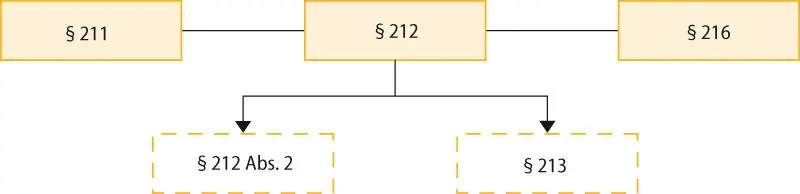

Die Rechtsprechungsieht in den §§ 211, 212 und 216 nach wie vor[7] selbstständige Tatbeständemit arteigenem Unrechtsgehalt.[8]

9

[Bild vergrößern]

10

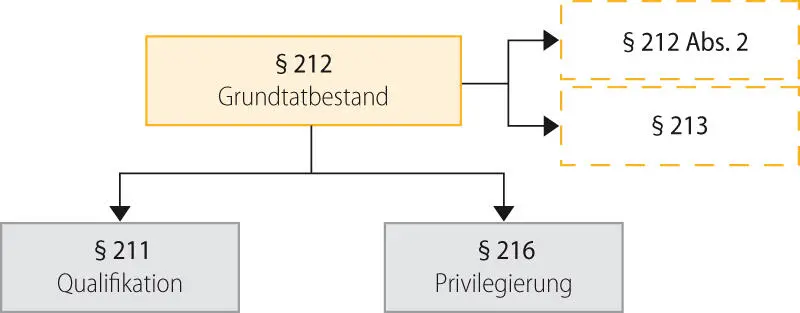

Die Literaturhingegen betrachtet § 212 als den Grundtatbestandder vorsätzlichen Tötung. Zu diesem Grundtatbestand gibt es die unselbstständigen Abwandlungendes § 211 als Qualifikationstatbestand und des § 216 als Privilegierung.[9]

[Bild vergrößern]

§ 213ist ebenso wie § 212 Abs. 2nach übereinstimmender Ansicht eine reine Strafzumessungsregelzu § 212.

11

Die Rechtsprechungbemüht zur Begründung ihrer Ansicht zunächst einmal den Wortlautder Vorschriften. Aus den Formulierungen „als Mörder“, „als Totschläger“, bzw. „ohne Mörder zu sein“ leitet sie den eigenständigen Charakter der jeweiligen Vorschrift ab.[10] Die Literaturhält der Rechtsprechung insoweit entgegen, dass diese Interpretation auf einem überholten metaphysischen Verständnis des Mordes als schwerstem Delikt beruhe, welches zwangsnotwenig einen eigenen Charakter aufweisen müsse. Ferner sei zu bedenken, dass die Formulierungen auf die Lehre vom Tätertyp (1941!) zurück zu führen sei, welche an Leitbilder eines bestimmten Tätertyps glaubte. Da diese Lehre jedoch heutzutage überholt sei, könne auf Begriffe, die auf dieser Lehre fußen, nicht zurückgegriffen werden.[11]

Wie Sie unschwer erkannt haben werden, argumentieren Rechtsprechung und Literatur hier überwiegend mit dem Wortlaut und der Systematik. Sie sollten von daher an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen und sich erneut mit den Auslegungsmethoden beschäftigen (dargestellt im Skript „Strafrecht AT I“), da sie das juristische Handwerkszeug sind.

12

Als weiteres Argument führt die Rechtsprechungan, dass der Mord, sollte er denn Qualifikation sein, hinter dem Grundtatbestand im Gesetz verankert sein müsste, was der Gesetzessystematikentspreche. Die Stellung des Mordes vor § 212 spreche mithin gegen eine Qualifikation.[12] Die Literaturräumt insoweit ein, dass die Voranstellung des Mordes tatsächlich für eine Qualifikation ungewöhnlich sei, da zumeist die Qualifikationen hinter den Grundtatbeständen im Gesetz aufgeführt würden, verweist jedoch in diesem Zusammenhang auf die Brandstiftungsdelikte alter Fassung, bei welchen ebenfalls die Qualifikation vor dem Grundtatbestand genannt wurde, so dass insoweit das Gesetz durchaus auch an anderen Stellen Ausnahmen von der Regel gemacht habe. Zudem könne die Stellung durch das Bedürfnis des Gesetzgebers erklärt werden, das schwerste Delikt voranzustellen. Darüber hinaus weist die Literatur darauf hin, dass § 211 schon deshalb eine Qualifikation sei, da er, wie bei Qualifikationen üblich, den gesamten Grundtatbestand des § 212 mit umfasse. Beide Tatbestände seien damit so aufeinander bezogen, dass die Annahme einer Eigenständigkeit damit unvereinbar sei.[13] Dem wiederum hält die Rechtsprechungentgegen, dass auch der Diebstahl im Raub enthalten sei, ohne dass der Raub dadurch seine Eigenständigkeit verloren habe.[14]

Hinweis

Auswirkungen hat dieser Meinungsstreit vor allem auf die Strafbarkeit von Teilnehmern und dort auf die Anwendbarkeit des § 28 Abs. 2 (lesen!). Nach der Rechtsprechungstellen die Merkmale des Mordes strafbegründende Merkmaledar. Nach Ansicht der Literatursind diese strafschärfende Merkmale. Für die Strafbarkeit des Teilnehmers bedeutet dies gemäß § 28, dass der Teilnehmer nach Ansicht der Rechtsprechung gemäß § 28 Abs. 1wie der Haupttäter zu bestrafen ist, unabhängig davon ob bei ihm selbst personenbezogene Mordmerkmale vorliegen. Nach Auffassung der Literatur gelangt § 28 Abs. 2zur Anwendung mit der Folge, dass gegebenenfalls die Akzessorietät durchbrochen wird und eine individuelle Bestrafung möglich ist.

Insbesondere diese Wertungswidersprüche, die die Rechtsprechung hinnehmen muss oder durch komplizierte Begründungen zu vermeiden sucht, sind ein „schlagendes“ Argument für die Literatur.

13

Eine ausführliche Behandlung dieser Thematik wird im Kapitel „Täterschaft und Teilnahme“ unter Rn. 81erfolgen. Zur Verdeutlichung jedoch nachfolgendes

Читать дальше