Vor und nach dem Mittagessen sollte eine längere Erholungspause von mindestens 30 Minuten eingeplant werden, d.h. insgesamt mindestens 60 Minuten lernfreie Zeit. Ein Power Napping von ca. 20 Minuten nach dem Mittagsessen reicht oft aus. Dann ist man besonders fit. Von Arbeitsphysiologen wird der kurze und tiefe Mittagsschlaf empfohlen, womit dem Leistungstief von 13 bis 14 Uhr entgegengewirkt werden kann. Der Magen wird nach dem Mittagessen mit viel sauerstoffreichem Blut versorgt. Das fehlt ihrem Gehirn in dieser Phase also so oder so. Und durch das Nickerchen werden Aufmerksamkeit und Konzentration wieder gesteigert. Aber es sind alle Tätigkeiten erlaubt, die entspannen, schön sind, das Gehirn nicht belasten und fristgerecht beendet werden können.

Lernen am Abend ist weniger effektiv!

Das Lernen am späten Abend – also nach 22 Uhr ist wenig effektiv, da gemessen am Arbeitsaufwand weniger behalten wird. Vermeiden Sie also die Nachmittage mit Fernsehen, Verabredungen, Freizeit zu verbringen und hier viel Freizeitenergie zu investieren. Danach geistige Energie für Lernleistungen aufzubringen, fällt umso schwerer. Bei spätem Lernen schläft man erfahrungsgemäß auch schlechter und das, obwohl der nächste Tag wiederum Ihren vollen Einsatz erfordert. Seien Sie ehrlich zu sich und schauen Sie einmal, von welcher abendlichen Uhrzeit an die Lerneffektivität nachlässt.

Planen Sie mindestens 60 Minuten vor dem Schlafengehen vollkommen zum Entspannen ein. Sie können so mehr Abstand zum Lernen gewinnen und der Schlaf wird umso erholsamer sein. Andernfalls grübeln Sie weiter über Ihren Lernstoff, und Sie stehen am nächsten Morgen mit einem „Lernkater“ auf. Alkohol oder Schlafmittel beeinträchtigen die Lernarbeit im Schlaf erheblich. Nur im erholsamen Schlaf arbeitet das Gehirn gerne für Sie eigenverantwortlich weiter.

Den Schlaf als Lernorganisator nutzen!

Es ist nachgewiesen, dass sich unser Gehirn während des Schlafens nicht ausruht, der Arbeitsmodus schaltet um und das Gehirn wird zum Verwalter und Organisator des Gelernten. Das Gehirn bzw. die neuronale Aktivität sichtet, sortiert und ordnet zu, schafft Verbindungen (Synapsen) zu bereits bestehenden Wissensinhalten und verankert Gelerntes – ohne dass wir bewusst und aktiv etwas tun müssen. Diese Erkenntnisse erklären wahrscheinlich auch die lernförderlichen Wirkungen des Kurzschlafes (Power Napping) und der kurzen und tiefen Entspannung mit Hypnose.

1

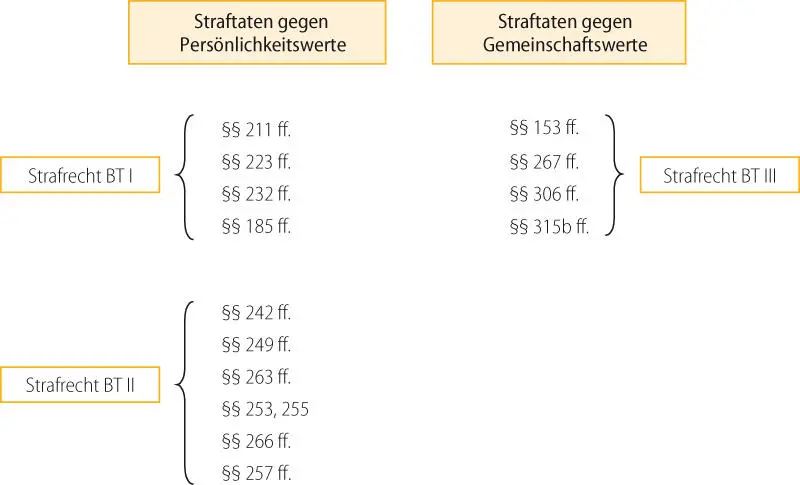

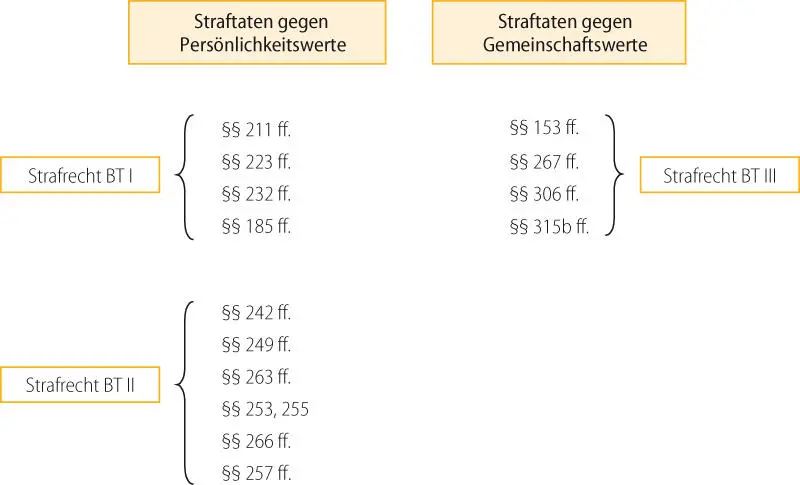

Im Strafrecht wird nach den geschützten Rechtsgütern unterschieden zwischen Straftaten gegen Persönlichkeitswerte und Straftaten gegen Gemeinschaftswerte.

Zu den Persönlichkeitswerten, auch Individualrechtsgüter genannt, gehören u.a. Leib, Leben, Freiheit, Ehre, Eigentum und Vermögen. Zu den Gemeinschaftswerten, auch Universalrechtsgüter genannt, gehören u.a. die Sicherheit des Straßenverkehrs, die Funktionsfähigkeit der Rechtspflege, das Vertrauen des Rechtsverkehrs in die Echtheit von Urkunden sowie die Sicherheit der Allgemeinheit bei sonstigen gemeingefährdenden Verhaltensweisen.

[Bild vergrößern]

2

In diesem Skript werden wir uns mit den PersönlichkeitswertenLeib (geschützt in §§ 223 ff. StGB[1]), Leben (geschützt in §§ 211 ff.), Freiheit (geschützt in §§ 232 ff.) und Ehre (geschützt in den §§ 185 ff.) auseinandersetzen. Zudem werden wir, thematisch verortet bei § 240, einen Exkurs zu den Straftaten gegen die Staatsgewaltmachen und uns mit den §§ 113 bis 115 auseinandersetzen.

Eigentums- und Vermögensdelikte werden gesondert im Skript „Strafrecht Besonderer Teil II“ dargestellt, da sie eine ungeheure Vielzahl von examensrelevanten Problemen aufweisen und deshalb auch überproportional häufig Gegenstand von Examensklausuren sind. Straftaten gegen Gemeinschaftswerte sind Thema des Skriptes „Strafrecht Besonderer Teil III“. Hier sind insbesondere die Urkundendelikte von größerer Examensrelevanz, da sie häufig in Zusammenhang mit den Vermögensdelikten – vor allem Betrug gem. § 263 – in der Klausur geprüft werden.

[1]

In diesem Skript sind §§ ohne Gesetzesangabe stets solche des StGB.

2. Teil Straftaten gegen das Leben

Inhaltsverzeichnis

A. A. Einführung 2. Teil Straftaten gegen das Leben › A. Einführung › I. Das geschützte Rechtsgut

Einführung A. Einführung 2. Teil Straftaten gegen das Leben › A. Einführung › I. Das geschützte Rechtsgut

B. Totschlag, § 212

C. Mord, § 211

D. Tötung auf Verlangen, § 216

E. Geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung, § 217

F. Fahrlässige Tötung, § 222

G. Aussetzung, § 221

H. Übungsfall Nr. 1

2. Teil Straftaten gegen das Leben› A. Einführung

2. Teil Straftaten gegen das Leben› A. Einführung› I. Das geschützte Rechtsgut

I. Das geschützte Rechtsgut

3

Lesen Sie die zitierten Normen und verschaffen Sie sich anhand des Gesetzestextes einen ersten Überblick über das Thema!

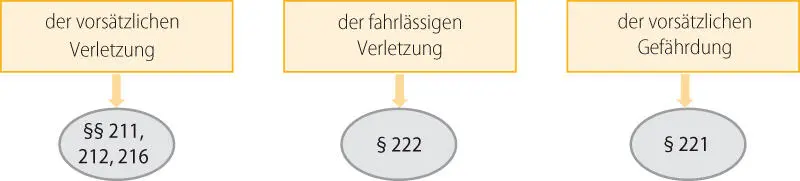

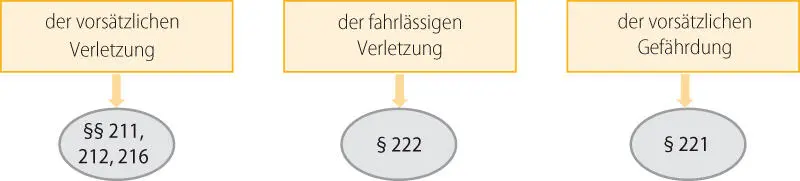

Das geschützte Rechtsgut der Tötungsdelikte ist das menschliche Leben. Dieses menschliche Leben wird geschützt vor

[Bild vergrößern]

4

Das Grundgesetz hat dem menschlichen Leben unter allen Rechtsgütern den höchsten Rang eingeräumt. In Art. 2 Abs. 2 S. 2 GGheißt es: „Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit“. Das menschliche Leben genießt damit absoluten Schutz ohne Rücksicht auf das Lebensinteresse, die Lebenserwartung oder die Lebensfähigkeit des Einzelnen. Dieser absolute Schutzkommt zum einen darin zum Ausdruck, dass das menschliche Leben auch vor der Tötung auf Verlangen geschützt ist, bei welcher das Opfer mit der tötenden Handlung respektive dem Unterlassen des Täters nicht nur einverstanden ist, sondern den Täter geradezu um diese Handlung bittet. Darüber hinaus hat der Gesetzgeber Ende 2015 die geschäftsmäßige Förderung der Sterbehilfe in § 217 unter Strafe gestellt und damit eine eigentlich straflose Beihilfehandlung zur eigenständigen Haupttat gemacht.

Damit sind mit Ausnahme der indirekten Sterbehilfe und des medizinischen Behandlungsabbruchs (dazu unter Rn. 98 ff.) sämtliche Formen der Tötung durch einen anderen strafbar. Straflosist lediglich die Selbsttötung. Dies ergibt sich, anders als bei den Körperverletzungsdelikten, nicht schon aus dem Wortlaut der Normen. Es ergibt sich aber zwingend aus der Menschenwürde. Der Gesetzgeber hat dazu ausgeführt: „Jeder Mensch hat dem Staat gegenüber zwar ein Lebensrecht, jedoch keine Lebenspflicht“.[1]

Hinweis

Da die Selbsttötung nicht strafbar ist, kann auch grds. die Teilnahme an einem straflosen Selbstmordnicht strafbar sein, da es insoweit an der vorsätzlichen rechtwidrigen Haupttat fehlt, die für jede Teilnahme unabdingbare Voraussetzung ist. Eine Ausnahme dazu bildet § 217, der eine Beihilfehandlung unter Strafe stellt, sofern sie „geschäftsmäßig“ erfolgt. Von einer straflosen Teilnahme muss jedoch in den Fällen, in denen das Opfer die Tötungshandlung selbst vornimmt, eine strafbare Tötung in mittelbarer Täterschaft sowie eine ebenfalls strafbare Tötung auf Verlangen durch Unterlassen abgegrenzt werden. Hierbei handelt es sich um einen „Klausurklassiker“, welchen wir unter Rn. 104ausführlich erörtern werden.

Читать дальше