Fall 8:

Eine Bank (B) hat dem S 10 000 € als Darlehen überlassen. Auch G hat dem S 5000 € „geliehen“. Beide Gläubiger haben gegen S geklagt und vollstreckbare Zahlungsurteile gegen ihn erlangt. Beide betreiben die Zwangsvollstreckung in das Vermögen des S. Es stellt sich heraus, dass ein Pkw den einzigen Vermögensgegenstand des S darstellt, in den die Vollstreckung zulässig ist. Für den Pkw werden in der Versteigerung durch den Gerichtsvollzieher 9000 € erzielt.

Es steht in diesem Fall fest, dass die Zwangsvollstreckung für die Gläubiger nur ein Teilerfolg werden kann, weil die Schulden den Wert des Schuldnervermögens übersteigen. Es entsteht dann die Frage, wie der Versteigerungserlös unter die Gläubiger verteilt wird. Man könnte an eine anteilige Befriedigung der Gläubiger denken; dann würde jede Schuld gleichmäßig zu 3/5 erfüllt. B erhielte demnach 6000 €; G erhielte 3000 €. Den Weg der anteiligen Befriedigung der Gläubiger hat das Gesetz jedoch bei der Einzelvollstreckung nicht gewählt. Vielmehr gibt es demjenigen Gläubiger den Vorrang , der zeitlich als erster den Vermögensgegenstand hat pfänden lassen, sodass zu seinen Gunsten ein Pfandrecht entstanden ist (§ 804 ZPO). Hat also die Bank den Pkw pfänden lassen (§ 808 ZPO) und hat hernach auch G im Wege der Anschlusspfändung (§ 826 ZPO) die Zwangsvollstreckung in den Pkw betrieben, so erhält die Bank die gesamten 9000 €, G hingegen nichts. Denn das durch frühere Pfändung begründete Pfandrecht geht demjenigen, das durch spätere Pfändung begründet wird, im Range vor (§ 804 III ZPO).

239

Angesichts dieser Lage besteht für den Kreditgeber ein Bedürfnis, sich wegen des Rückzahlungsanspruchs von vornherein abzusichern, dh sich von vornherein ein Zugriffsobjekt zu sichern, das er im Range vor anderen Gläubigernverwerten kann.

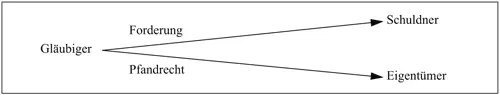

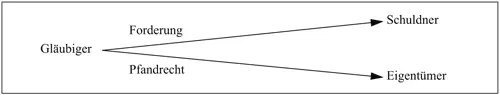

Das Gesetz kommt diesem Bedürfnis durch die Einrichtung des rechtsgeschäftlich bestellten Pfandrechtsentgegen (zB bei beweglichen Sachen, §§ 1204 ff). Der Schuldner kann dem Gläubiger durch Rechtsgeschäft schon bevor es zu einer Zwangsvollstreckung kommt (zB schon bei der Darlehensgewährung) ein Pfandrecht an bestimmten Gegenständen seines Vermögens einräumen (Verpfändung). Das Pfandrecht hat zum Inhalt, dass der Gläubiger den verpfändeten Gegenstand wegen der Forderung verwerten darf und dass ihm der Gegenstand im Range vor den anderen Gläubigern haftet. Der Gläubiger hat dann zwei Rechte:

| – |

die zu sichernde Forderung (zB Anspruch auf Darlehensrückzahlung); |

| – |

das Pfandrecht am verpfändeten Gegenstand, dh das Recht, den Gegenstand wegen der Forderung zu verwerten. |

Dabei ist zu beachten, dass dem Gläubiger, dem ein Gegenstand verpfändet ist, nach wie vor das gesamte Vermögen des Schuldners haftet; die Verpfändung weist dem Gläubiger einen Gegenstand zur bevorzugten Haftung zu; im Übrigen haftet ihm das Vermögen des Schuldners nach allgemeinen Grundsätzen.

240

Der Gegenstand, der zur Sicherung einer Forderung verpfändet wird, muss nicht unbedingt dem Schuldner gehören. So kann zB der Eigentümer einer Sache, der nicht Schuldner ist, aus Freundschaft zum Schuldner oder aus anderen Gründen seine Sache dem Gläubiger verpfänden. Es entsteht dann ein Dreiecksverhältnis.

Es gibt demzufolge die Möglichkeit, für fremde Verbindlichkeiten zu haften. Verpfändet der Eigentümer seine Sache für fremde Schuld, so ist er in keiner Weise verpflichtet; ihn trifft keine Verbindlichkeit. Er haftet aber mit der Sache für die Verbindlichkeit des anderen und muss es hinnehmen, dass der Gläubiger die Sache zu seiner Befriedigung verwertet.

[Bild vergrößern]

Teil III Struktur und Verwirklichung von Pflichten und Rechten› Kapitel 6 Die Schranken der Rechtsausübung

Kapitel 6 Die Schranken der Rechtsausübung

Inhaltsverzeichnis

1. Zum Problem

2. Das Schikaneverbot, § 226

3. Der Rechtsmissbrauch

4. Verjährung und Verwirkung

241

Die subjektiven Rechte sind nicht schrankenlos; sie haben immanente Grenzen. Art. 14 GG drückt diesen Gedanken für das verfassungsrechtliche Eigentum in zweifacher Weise aus.

(a) Nach Art. 14 I 2 GGwerden Inhalt und Schranken des Eigentums durch die Gesetze bestimmt. In diesem Satz spiegelt sich die Erkenntnis wieder, dass das Eigentum keine vorstaatliche Herrschaftsordnung darstellt. Es ist vielmehr gesellschaftliche Schöpfung, mit deren Hilfe die Freiheit verwirklicht werden soll. Da die Freiheit des Einzelnen nie absolut verwirklicht werden kann, weil sie der Freiheit aller anderen gegenübersteht, muss die Rechtsordnung den Zuweisungsgehalt des Eigentums gestalten. Das Eigentum besteht und berechtigt nach Maßgabe der Rechtsordnung. Dieser ist zu entnehmen, gegen welche Beeinträchtigungen und bis zu welcher Grenze es geschützt sein soll.

242

Demzufolge ist die Frage nach den Schranken des subjektiven Rechts im Verhältnis der Privatpersonen untereinander ganz wesentlich eine Frage seines Inhalts . Die im Deliktsrecht entwickelte Theorie vom Schutzbereich der Norm(Schadensersatz nur, wenn die schädigende Handlung gerade im Hinblick auf diese Art von Schaden und auf diese Art von Schädigung missbilligt ist) bietet auch für die Deutung der subjektiven Rechte den richtigen Ansatz. Inhalt und Schranken der subjektiven Rechte werden durch die Rechtsordnung nach ihrem konkreten Sinn und Zweck näher bestimmt. Darüber hinaus lassen sich einige allgemeine Gesichtspunkte entwickeln. So endet die Reichweite eines subjektiven Rechts an den subjektiven Rechten anderer. Überschneiden sich die Reichweiten, so hat die Rechtsordnung Kollisionsnormen zu entwickeln, wie zum Beispiel in §§ 906 ff für das Verhältnis der Eigentümer benachbarter Grundstücke. Ferner weichen die subjektiven Rechte vor fundamentalen, vorrangig geschützten Lebensbedürfnissen anderer zurück, wie die Garantie des Existenzminimums im Pfändungsschutz zeigt ( Rn 235).

243

(b) Art. 14 II GGspricht den Gedanken aus, dass das Eigentum verpflichtetund zugleich dem Gemeinwohl dienen soll (Sozialpflichtigkeit, Sozialbindung des Eigentums). Diese Vorschrift versucht, den möglichen Konflikt zwischen Eigentumsfreiheit und öffentlichen Interessen dadurch zu lösen, dass sie dem Eigentümer eine Pflichtensituation zu Gunsten des Gemeinwohls aufbürdet. Die Pflichtigkeit ist allerdings durch die Gesetzgebung zu konkretisieren . Denn freies Eigentum und Gemeinwohl bilden an sich keine Gegensätze. Doch ist die Vorstellung, der Einklang von individuellem Gewinnstreben und sozialem Optimum stelle sich von selbst ein, eine längst begrabene Illusion. Deshalb versuchen die Gesetze, durch direkte Maßnahmen (Genehmigungsvorbehalte, Verbote, Einengung von Befugnissen) wie durch indirekte (Überbürdung von Risiken und Kosten) den Gebrauch der subjektiven Rechte im Einklang mit den gesellschaftspolitischen Zielen zu halten. Die Konkretisierung der Sozialpflichtigkeit des Eigentums durch die Gesetze wirkt dann auf den Eigentumsbegriff selbst zurück.

244

Aus dem Gesagten ergibt sich: Die Schranken der subjektiven Rechte im Verhältnis unter den Privatpersonen ergeben sich in erster Linie aus ihrem von der Rechtsordnung festgelegten Inhalt. Vorrangig ist die Gesetzgebung aufgerufen, den Inhalt der subjektiven Rechte möglichst genau zu fixieren. Daher kann man gegenüber subjektiven Privatrechten mit dem Gedanken der Sozialpflichtigkeit nicht beliebig argumentieren. Hat man festgestellt, dass jemand von seinem Recht den Gebrauch macht, der dem Rechtsinhalt entspricht und der innerhalb der gesetzlich konkretisierten Sozialbindung bleibt, so handelt er grundsätzlich dem Recht gemäß. Gegen diese Rechtsausübung kann dann nicht einfach mit „überwiegenden Interessen anderer“ oder „überwiegenden öffentlichen Interessen“ operiert werden.

Читать дальше