Sozialdemokrat

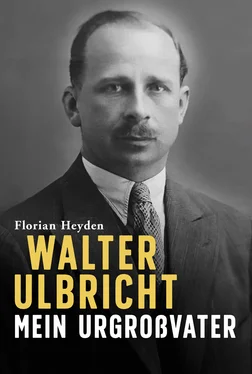

Nach seiner Wanderschaft schließt Walter sich der SPD an und arbeitet als Tischler. Er ist Parteifunktionär, bis er zum Militär einberufen wird. Im Heer ist er als Sozialist aktiv und wird überwacht. Er desertiert, wird festgenommen und bleibt bis Ende des Kriegs in Haft.

Zurück in Leipzig arbeitet der 19-jährige Schreiner ab September wieder bei Hallitzschke & Volkmer, seinem Ausbildungsbetrieb. Er ist auch wieder in der Arbeiterjugend, verteilt in Zwenkau Flugblätter. 63Als Volljähriger tritt Walter von der Arbeiterjugend zur SPD über und besucht ab Dezember ein Dreivierteljahr lang mehrmals in der Woche nach der Arbeit und an Wochenenden die SPD-Parteischule.

Er diskutiert über Wirtschaft und Marxismus, 64liest den ersten Band des Kapitals, Engels, Kautsky und die „Neue Zeit“. Er versucht sich an schwerer geistiger Kost, schreibt „die Geschichte ist […] die Lehrmeisterin des Politikers […] wir können lernen, wie sich der Entwicklungsprozess zu unseren heutigen […] Verhältnissen vollzog“. „Die ökonomische Entwicklung zeigt die Tendenz einer rapiden Konzentration des Kapitals […] und der […] Zunahme der Klasse der Besitzlosen. […] Das Werkzeug zur Wahrung der Gesamtinteressen der herrschenden Klasse ist der Staat. Dies hat zur Folge, dass der Kampf, den das Proletariat […] führt, ein politischer sein muss.“ 65

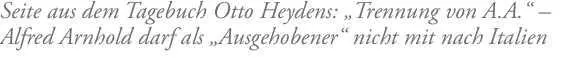

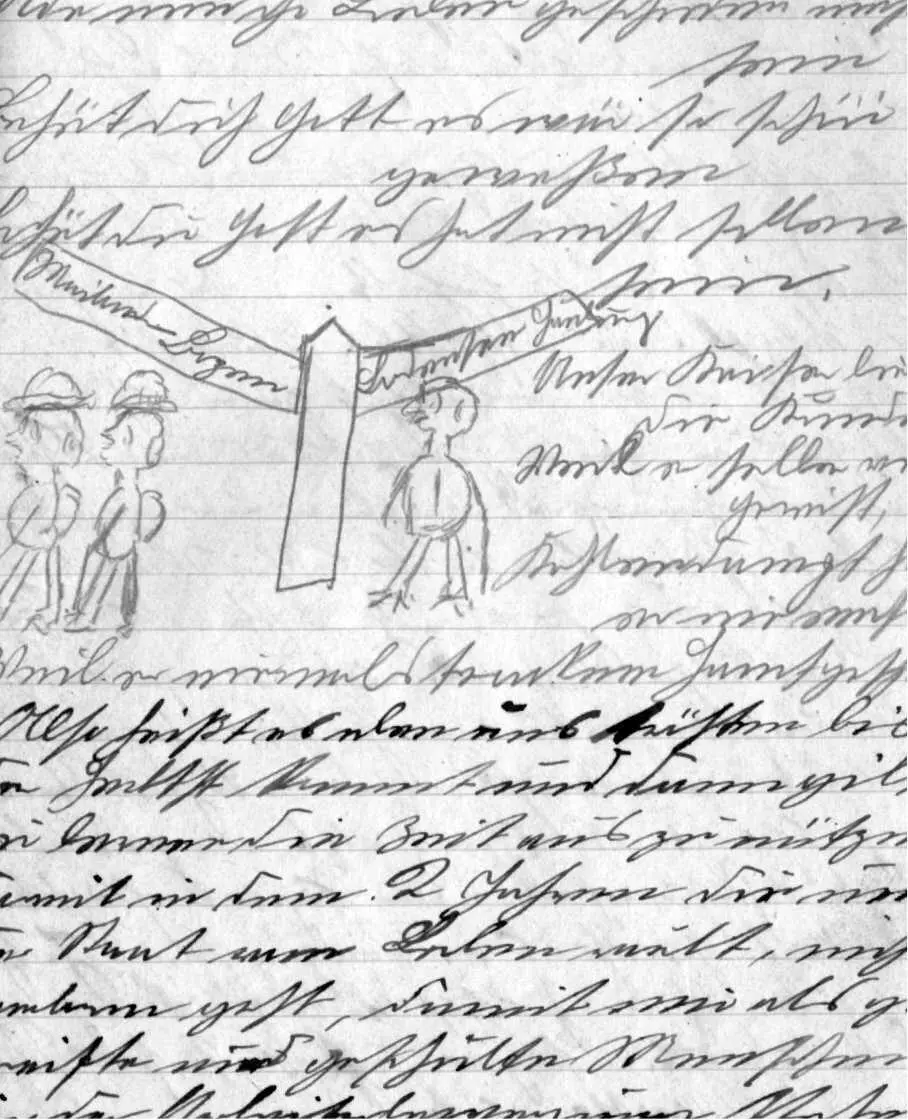

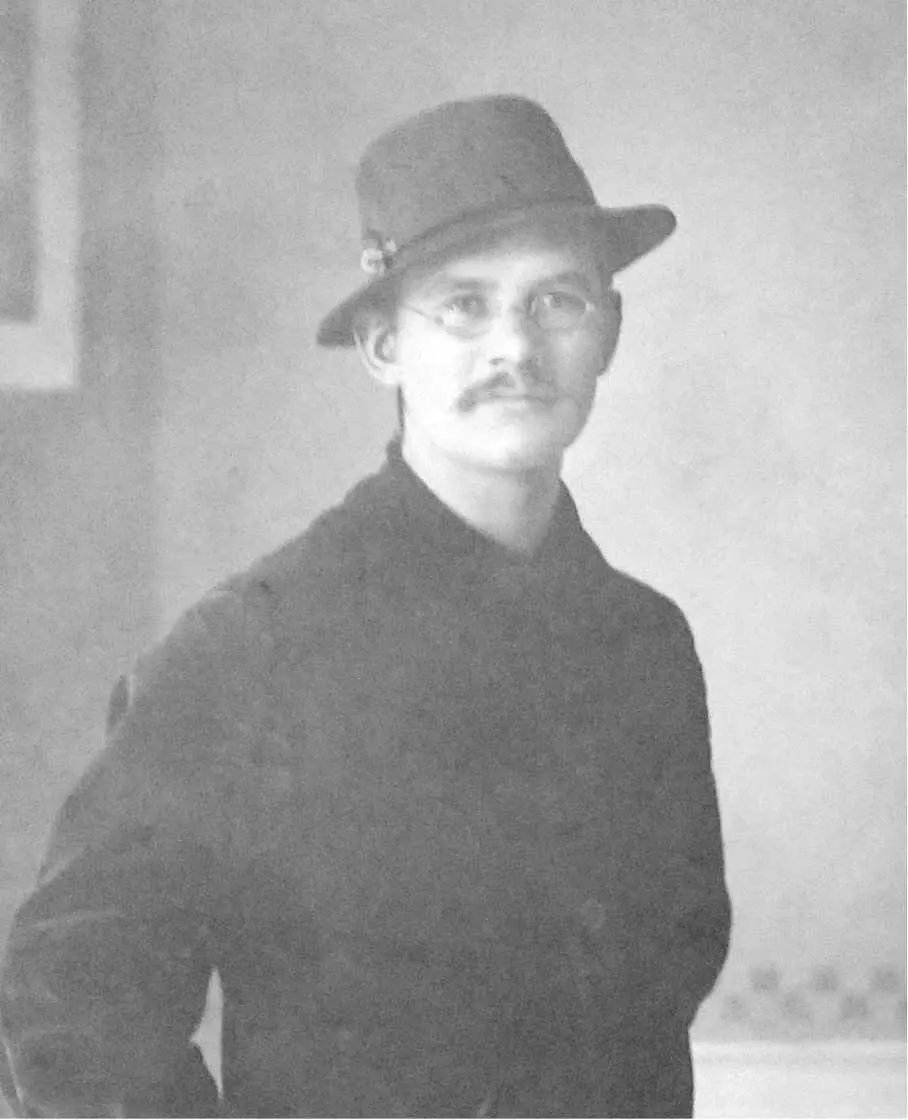

Schon nach einem halben Jahr kündigt Walter bei Hallizschke und beginnt Ende April bei der Hofmöbelfabrik Carl Müller & Co. in der Kochstraße zu arbeiten. Aber auch hier bleibt er kaum sechs Wochen und verlässt die Arbeit schon Anfang Juni wieder. Bis November ist Walter ohne Arbeit und widmet sich ganz der Partei. Für sein Engagement wird er zum engsten SPD-Funktionärskreis, der „Korpora“, zugelassen. 66Otto Heyden bleibt vorerst in Leipzig bei Familie Ulbricht in der Alexanderstraße. In Leipzig findet er Arbeit, schließt sich wie Walter dem Jugendbildungsverein an und kommt über Ulbrichts in Kontakt zu den Naturfreunden. Zusammen besuchen Otto und Walter im Juli das Leipziger Gewerkschaftsfest. Otto gefällt es bei Ulbrichts so gut, dass er vergisst, nach Hause zu schreiben. Seine Mutter stichelt mit den Worten „bei Herrn Ulbricht“: „Wir möchten uns doch erlauben anzufragen, ob du noch lebst.“ 67

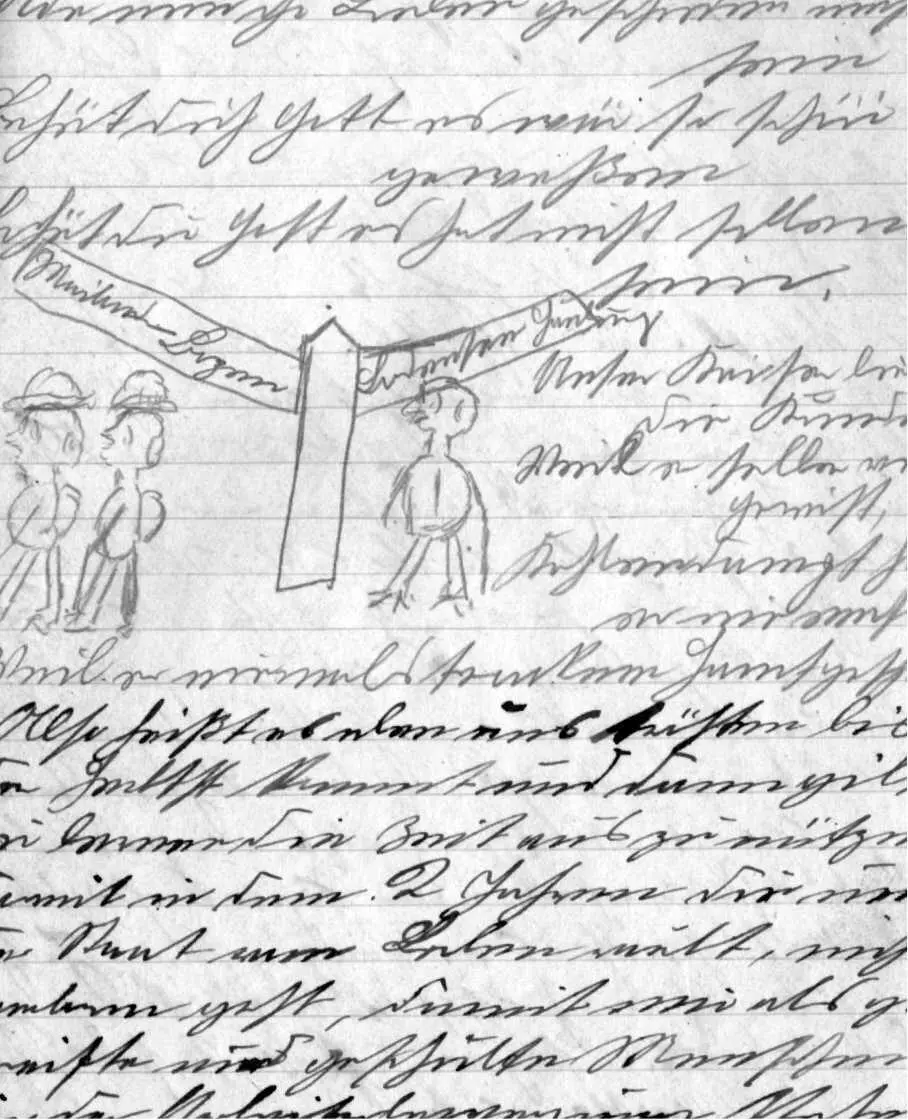

Ab November 1912 arbeitet Walter für vier Monate bei der Tischlerei Bruno Börner im Norden Leipzigs. Neben der Arbeit hat er ein großes Netzwerk aus Freunden und Gleichgesinnten. Das Umfeld tut den Jugendlichen gut. Bei der Hochzeit ihres Parteigenossen Alfred Arnholds Ende November treffen sich noch einmal alle Angehörigen und Freunde der Jugendgruppe. 68

Im März 1914 verliert Walter seine Arbeit bei der Tischlerei Börner, kann aber schon kaum einen Monat später bei Max Kliem anfangen. Doch auch ohne Arbeit hat Walter genug zu tun. Er arbeitet durchgehend in der Jugendgruppe Alt Leipzig. Freunde erinnern sich an „sein stetes Lächeln, Kennzeichen aller Ulbrichts; er hatte langes blondes Haar, trug damals schon ein Bärtchen und den unvermeidlichen Schillerkragen“ 69.

Seit seiner Rückkehr liegt „Gewitter“ in der Luft, es riecht nach Krieg. In den schwül-warmen Sommertagen nach dem Attentat auf den Thronfolger Österreich-Ungarns am 28. Juni 1914 in Sarajewo jagen sich die Ereignisse. Noch im Juli veröffentlicht der SPD-Parteivorstand einen Aufruf gegen den Krieg, der für den jetzt 21-Jährigen von einschneidender Bedeutung ist: „Das klassenbewusste Proletariat […] fordert gebieterisch von der deutschen Regierung, dass sie ihren Einfluss auf die österreichische Regierung zur Aufrechterhaltung des Friedens ausübe und falls der schändliche Krieg nicht zu verhindern sein sollte, sich jeder kriegerischen Einmischung zu enthalten. […] Parteigenossen, wir fordern Euch auf, […] den unerschütterlichen Friedenswillen des klassenbewussten Proletariats zum Ausdruck zu bringen. […] Gefahr ist im Verzuge! Der Weltkrieg droht! Die herrschenden Klassen, die Euch im Frieden knebeln, verachten, ausnutzen, wollen Euch als Kanonenfutter missbrauchen.“ 70

Walter nimmt das Engagement gegen den Krieg ernst. Am nächsten Tag geht er zum Gewerkschaftsfest in Leipzig, das mit 30 000 Teilnehmern zur eindrucksvollen Demonstration gegen den Krieg wird. Die Leipziger SPD jedoch bietet kein einheitliches Bild. Ihre Führung hat sich mit dem Krieg abgefunden. Der nationalliberal-dominierte Rat der Stadt verbietet eine Demonstration der SPD auf dem Messplatz. Kundgebungen sollen unauffällig „im Saale“ stattfinden. Als Kompromiss vereinigen sich 70 000 Demonstranten nach getrennten Kundgebungen in verschiedenen Sälen zum gemeinsamen Demonstrationszug. Am Tag nach der Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbien demonstrieren noch einmal 200 000 Menschen in Leipzig. In der Stadt hallen die Sprechchöre gegen den Krieg. 71Von Versammlungsorten wie dem Volkshaus ziehen die Massen die Internationale singend durch die Innenstadt bis zum Augustusplatz. Nach der Demonstration denkt jeder, dass die Regierung es nicht wagen wird, einen Krieg anzufangen.

Die deutsche Kriegserklärung vier Tage später erschüttert Walter. Bestürzt liest er die Plakate zur Mobilmachung und hört die Menschen begeistert brüllen. Die SPD ist verstummt. Ihre Reichstagsfraktion stimmt nach einer flammenden Rede des Kaisers dem Burgfrieden zu und am 4. August 1914 geschlossen für Kriegsanleihen und das Ermächtigungsgesetz. Walter trifft sich am nächsten Tag mit Genossen, um zu besprechen, was zu tun ist. Die Gruppe besteht darauf, dass das Friedensmanifest des Internationalen Sozialistenkongresses nicht Schall und Rauch sein kann. Die Jugendlichen verstehen die Welt nicht mehr. Sie diskutieren über ihre Mitgliedschaft in der SPD und warum Liebknecht trotz seiner Stellungnahme in der Fraktion im Reichstag für die Kriegskredite gestimmt hat. Nach fünf Monaten bei Kliem ist Walter ab September erneut arbeitslos. Eine andere Arbeit nimmt ihn stärker in Anspruch. Walter verfasst und verbreitet mit anderen Jungfunktionären Flugblätter gegen den Krieg, die die Gruppe in kleiner Auflage per Abziehapparat herstellt. Er schreibt eifrig Manuskripte, aber muss seine Arbeit oft wieder mitnehmen, weil die Gruppe die Flugblätter nicht drucken kann. Nur gelegentlich gelingt es, Setzer und Drucker zu überreden, eine größere Auflage herauszubringen. 72In der Not springen befreundete Stenotypistinnen ein um Flugblätter per Schreibmaschine herzustellen. Als Liebknecht im Dezember alleine offen gegen die Kriegskredite stimmt, geht auch Walter mit anderen Jungfunktionären in Opposition. Die Gruppe vervielfältigt und verbreitet im Volkshaus illegal Liebknechts Rede „Zur Begründung eines Minderheitenvotums gegen die Kriegskredite“ 73.

Читать дальше