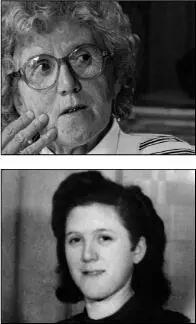

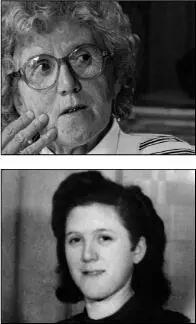

Der Blockältesten gelang es, Hermine Schmidt zum Stubendienst einzuteilen, damit sie nicht zur Arbeit ausrücken musste. » Es gab auch eine tschechische Ärztin, ein Häftling, zu der ging ich irgendwann hin und klagte mein Leid. ›Das ist alles Einbildung, du bist überhaupt nicht krank!‹ Ich sollte mir das doch nicht einbilden, so schimpfte sie mich aus. Ich denke: Was will die? Ich bin doch krank! Nach ein paar Wochen treffe ich sie wieder, sie bleibt vor mir stehen und sagt: ›Ich dachte, du wärst schon durch den Schornstein gegangen.‹ Ich fragte: ›Warum denn?‹ ›Ich wusste, dass du das nicht überlebst, du warst so krank, du solltest aber nicht dran glauben.‹ Die wollte gut zu mir sein und hat mich ausgeschimpft! Kannst du dir das vorstellen? Die war wirklich prima. Ich sollte mich nicht hängen lassen, so schlimm wäre das alles nicht. Sonst wäre ich ja nicht nach Hause gekommen .«

Hermine Schmidt wurde gesund. Sie war der Meinung, dass die tschechische Ärztin ihr den entscheidenden ›Schubs‹ gegeben habe. » Ich sagte mir, die werden mich hier nicht kaputt kriegen. Wir hielten doch zusammen wie Pech und Schwefel, dann kommt das andere von selber. Wer alleine war, der überlebte das nicht. Alle, die nach Hause gekommen sind, haben solch einen Willen gehabt. Die haben auch im Lager Halt gehabt .«

Schlimme Erinnerungen hatte Hermine Schmidt an die hygienischen Bedingungen im Lager. Die Waschbecken reichten nicht aus für die vielen Frauen im Block, und zwischen Wecken und Appell blieb kaum Zeit für alle, sich zu waschen. » Für dreihundert Frauen waren da viel zu wenig Waschhähne, da kamst du selten dran. Ich hab zum Glück die ganze Zeit keine Periode gehabt, viele hatten sie nicht mehr. Die ist ausgeblieben. Erst ein halbes Jahr, nachdem ich wieder hier war, fing sie wieder an. Diejenigen, die ihre Blutungen hatten, mussten das runterlaufen lassen, die hatten keine Binden, nichts, gekriegt. Auf diese Art war es gut, dass ich sie nicht hatte .«

»Auf Sabotage stand Tod durch Erschießen«

Hermine Schmidt ist überzeugt, dass sie nicht überlebt hätte, wenn sie weiterhin schwere körperliche Arbeit hätte leisten müssen. »Da war eine russische Ärztin in der Weberei, die sagte: › Hermine, melde dich in die Weberei, da bist du sicher.‹ Das hab ich getan. Ich bin angenommen worden, weil ich das gelernt hab. In der Weberei mussten wir hart arbeiten. Der Bandstuhl blieb einmal mittendrin hängen. Dann gingen die ganzen Fäden kaputt, alles fiel nach hinten. Die Anweiserin hat mir geholfen. Doch ein paar Tage drauf passierte dasselbe wieder. Wieder war ich an dem Stuhl. Da sagt die Anweiserin: ›Ich muss dich melden.‹ Das war ja ein Ausfall, also war sie gezwungen, das zu melden. Ich denke: Mein Gott, jetzt ist es zu Ende! Besser ich melde das selber. Ich ging also hin und sagte: ›Herr Scharführer, am Stuhl klappt was nicht.‹ Ich wüsste nicht, was das wäre, ob er mal nachsehen wollte. Er ging hin, setzt ein, klatsch, dasselbe. Da ist mir ein Stein vom Herzen gefallen! Ich hatte Todesangst gehabt, denn das war Sabotage, und auf Sabotage stand Tod durch Erschießen! Das zu melden war das Einzige, was ich machen konnte, und zum Glück, beim ersten Schuss direkt, blieb der Stuhl stehen. Dann kam ich anderswo hin. Der war zu faul, den Stuhl wieder in Ordnung zu bringen. Das waren Augenblicke, wo man wirklich Todesangst hatte .«

»Hier geht noch eine rein«

In der Weberei blieb sie bis zum 28. Juli 1944 – das Datum wusste sie genau, es war ihr Geburtstag. Hermine Schmidt sollte aus Ravensbrück entlassen und in Hamm vor Gericht gestellt werden. Doch sie war wieder erkrankt und nicht transportfähig, so wurde ihr Prozess vertagt. Mit Geschwüren am ganzen Körper verbrachte sie sechs Wochen im Krankenrevier. Als sie davon erzählte, fiel ihr Folgendes ein: » Wie ich auf dem Krankenblock war, da mussten wir die Toten in den Totenkeller bringen. Die eine machte den Sarg auf: ›Geht nix mehr rein.‹ Dann den nächsten: ›Hier geht noch eine rein.‹ Den Deckel hoch, da wurde die Trage umgekippt – wir durften die ja nicht anfassen, wegen Leichengift –, und abends kamen die alle auf eine lange Karre; die wurde von Frauen zum Krematorium gezogen, und dort wurden die verbrannt .«

Jeden Tag war man mit dem Tod konfrontiert. » Ich hab zwei junge Mädchen erlebt, ich glaube, die waren aus Litauen oder Estland. Die eine haben sie vom Hund zerreißen lassen. Die Hunde waren darauf abgerichtet! Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber es ist viel wert gewesen, dass man abgestumpft ist. Die Aussprache war nicht so fein wie hier, da wurde man ein bisschen gewöhnlich, das kommt von selber mit der Zeit .«

Fünf Monate später, Anfang Januar 1945, brachte man Hermine Schmidt schließlich als Untersuchungsgefangene nach Hamm, um sie dort vor Gericht zu stellen. Wegen der Bombenangriffe kam es aber nicht zum Prozess, denn alle Akten waren zerstört. Sie wurde in das Gefängnis von Wiedenbrück bei Gütersloh weitertransportiert. Dort erlebte sie die Befreiung durch amerikanische Soldaten – Hermine Schmidt war vierzig Jahre alt. Nach zwei Wochen Fußmarsch erreichte sie ihr Elternhaus und traf ihre Mutter und Schwester an. » Ich sah ja ein bisschen verboten aus. Vierzehn Tage unterwegs. Ich bin durch die Lippe gegangen, durch den Fluss. Alle Brücken waren ja kaputt. Ich kann bis heute nicht verstehen, wie ich das ausgehalten habe, bis nach Hause zu kommen. Meine Mutter hatte ja so viel Leid erlebt. Die hat sich gefreut, wenn sie auch geheult hat. Nun dachten wir ja immer, der Vater wäre auch gekommen, der ist aber nicht gekommen, der blieb vermisst. Als er verurteilt wurde, hat er acht Jahre gekriegt. Vielleicht hat er einen Tod gehabt, wo er nichts von gemerkt hat …«

»Ich träume, dass man mich wieder holt«

Von ihren Erlebnissen in der Haftzeit konnte Hermine Schmidt niemandem erzählen. » Hier konntest du nichts sagen – die meisten hier sind Nazis gewesen. Übergeschnappt waren die! Wie das im Lager gewesen ist, das haben die Nachbarn hier ja nicht geglaubt .«

Auch wenn das Leben weiterging, Hermine die elterliche Weberei wieder in Betrieb nahm und sich ein bescheidenes Leben einrichtete, Ravensbrück konnte sie nie vergessen. » Zuerst hab ich immer geträumt, sie haben mich wieder geholt. Lange Jahre hab ich das geträumt, und ich wusste, wenn sie einen wieder holten, kam man direkt in den Strafblock. Wenn ich jetzt darüber rede, dann bin ich schon wieder ein bisschen aufgewühlt .«

Hermine Schmidt wurde Mitglied der Lagergemeinschaft Ravensbrück. Das jährliche Zusammentreffen mit den Kameradinnen bedeutete ihr sehr viel. Selbst wenn sie nur wenig mit den anderen Ravensbrückerinnen sprach – für sie war das entscheidende Gefühl, im Kreis von Leidensgefährtinnen zu sein. » Jeder Mensch hat was, woran er sich wieder aufrichten kann, so ist das auch da. Wenn ich kann, geh ich nächstes Jahr wieder. Die Kraft hat man einfach. Das kann man vergleichen, wie ich damals nach Hause ging. Man war ja halb verhungert und hatte so viel hinter sich. So ähnlich ist das jetzt auch, wie man die Kraft aufbringt. Aber wenn ich ständig darüber reden sollte, käme ich nie zur Ruhe .«

Hermine Schmidt starb am 25. Januar 1995 im Alter von 89 Jahren. Bis zu ihrem Tod lebte sie von einer spärlichen Rente zusammen mit einem ihrer Brüder und ihrer Schwester in dem kleinen Schieferhaus in Beyenburg.

ELFRIEDE SCHNEIDER

Elfriede Schneider lernte ich 1983 bei der Tagung der Lagergemeinschaft Ravensbrück in Moringen kennen. Sie war zum ersten Mal dabei. Die mädchenhaft zierliche, knapp sechzigjährige Frau war die Jüngste im Kreis der Überlebenden. Zurückhaltend und schüchtern hielt sie sich am Rand des Geschehens. Beim Mittagessen des zweiten Tages saßen wir nebeneinander. Sie getraute sich kaum, Essen zu bestellen, ließ sich dann aber doch dazu überreden. Als ihr Schnitzel kam, stocherte sie lustlos auf dem Teller herum und aß kaum etwas. Dann brach es aus ihr heraus: Drei Nächte habe sie nicht geschlafen, vor Aufregung hierherzukommen. Noch nie sei sie in einem früheren Lager gewesen. Und auch wenn sie selbst nicht in Moringen inhaftiert gewesen sei, würden alle Erinnerungen an die Haft in Ravensbrück wieder lebendig werden. Sie habe schreckliche Träume und könne nichts zu sich nehmen. Dazu kam, dass niemand mit ihr sprach und manche ihr sogar zu verstehen gaben, dass sie unmöglich in Ravensbrück gewesen sein könne. Nur einmal habe sie beiläufig geäußert, dass sie im Lager keine Gemeinschaft erfahren habe, nicht diese Solidarität gekannt habe, von der permanent die Rede sei. » Dann war ich wohl in einem anderen Lager «, hatte sie die Beschreibungen der anderen kommentiert. Daraufhin habe diejenige, die zufällig neben ihr saß, gesagt, dass sie wohl keine ›Politische‹ sei.

Читать дальше