A la luz de esta convicción, se han puesto en marcha una serie de iniciativas pioneras e innovadoras que se han implantado en las universidades europeas y españolas, principalmente enfocadas a despertar la vocación empresarial entre los estudiantes y a transmitir las bases primeras sobre cómo encauzar su creación (Ruiz et al., 2004, Placer & Vázquez, 2005, Corduras et al., 2008). La cantera de potenciales aspirantes a empresarios debería estar bien nutrida toda vez que una cantidad importante de alumnos tienen un interés especial en un conocimiento completo y riguroso de la problemática económico-financieradirectiva-empresarial, por cuanto su elección de carrera universitaria se enfoca hacia grados económicos y empresariales o deciden abrir su propio negocio como autónomos.

Sin embargo, existe un vivo debate en Europa sobre la falta de respuesta a la creciente mentalización acerca de la importancia de la educación emprendedora (Matlay, 2005, Kirby, 2006, 2007). Entre los primeros informes inquietantes se situó el realizado en Reino Unido por NCGE/Barclays Bank. Su conclusión era que la experiencia en la universidad de los estudiantes que deseaban convertirse en empresarios no estaba siendo positiva, reduciéndose el porcentaje de estudiantes que aspiran al emprendimiento entre el año inicial y el final de los estudios (Gibb & Hannon, 2006).

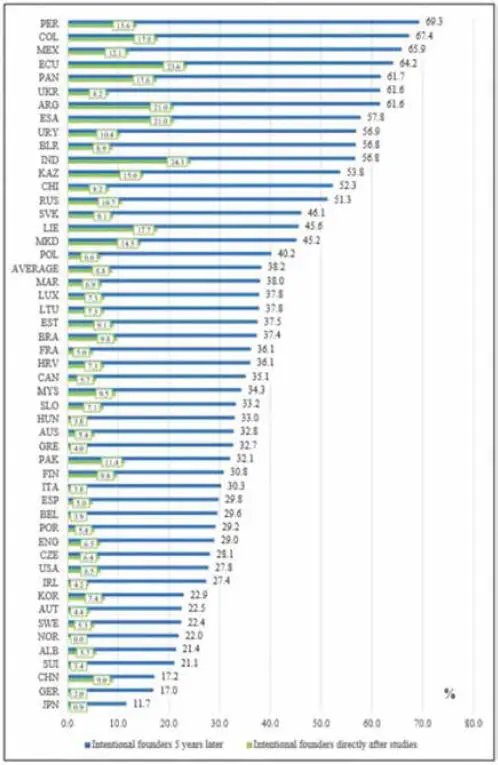

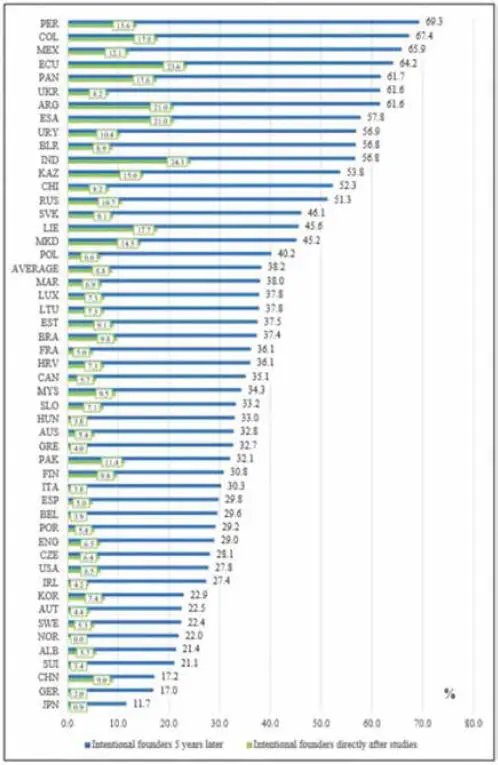

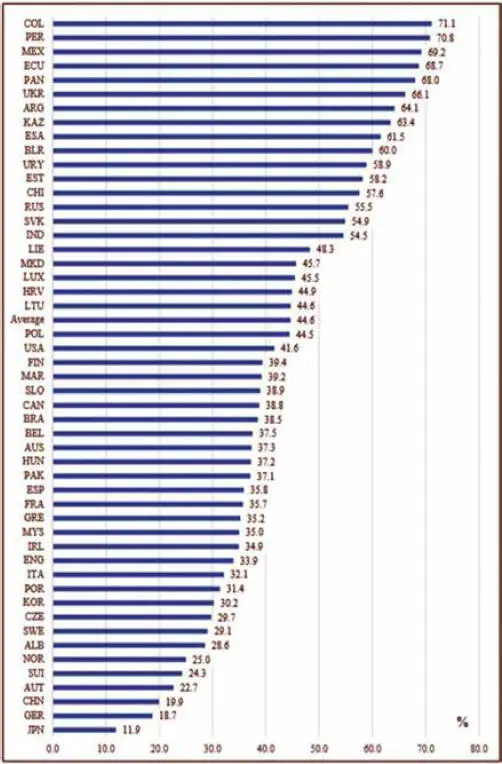

Figura 1.9. Intención emprendedora de los graduados superiores en el International GUESSS Report 2016.

Fuente: Sieger et al. (2016: 6)

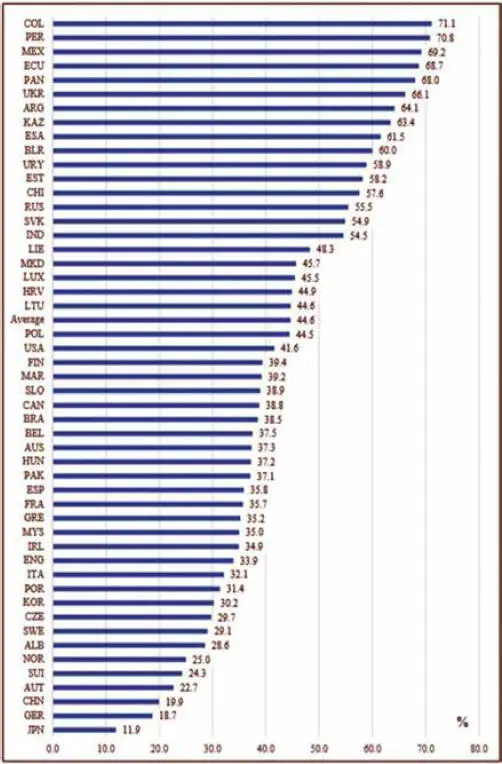

Figura 1.10. Intención emprendedora a cinco años vista de los graduados superiores en LEBS (Law & Economics) en el International GUESSS Report 2016.

Fuente: Sieger et al. (2016: 8)

En concreto, la elección de la vía emprendedora por los graduados europeos dista bastante de la reportada en otros países (European Commission, 2012h,i). Según el International GUESSS Report 2016 (figura 1.9) realizado entre 50 países, el promedio de la intención emprendedora como primer empleo era del 8,8%, mientras que referido a los cinco primeros años tras terminar los estudios superiores alcanzaba el 38,2%. Tomando el índice de intención empresarial como primera salida, los países en vías de desarrollo (sobre todo de Iberoamérica) ocupaban claramente los primeros lugares. Los países del BRIC también destacaban (Brasil un 9,8%, Rusia un 10,7%, India un 24,3% y China un 9%). En cambio, los países europeos quedaban muy por debajo, destacando solamente por encima del promedio Finlandia con un 9,8% y Eslovaquia y Estonia con un 9,1%; entre los países europeos líderes, el más destacado es Gran Bretaña con un 6.5%, quedando Francia y España con un 5%, Italia con un 3,8% y Alemania con un 2%. En cambio, Estados Unidos se situaba en el 6,5%.

Si la comparación se realiza con la intención emprendedora a cinco años vista y entre los titulados en LEBS (Law & Economics incluyendo Business Sciences) (figura 1.10), el patrón se confirma y la distancia entre Estados Unidos y Europa se acrecienta: mientras la tasa emprendedora estadounidense alcanza el 41,6%, España se quedaba en el 35,8%, Francia en el 35,7%, Gran Bretaña en el 33,9%, Italia en el 32,1% y Alemania en el 18,7%. La tendencia es además mayoritariamente decreciente.

La poco destacada posición española en tasa de graduados universitarios que optan por crear una nueva empresa como primer empleo se confirma, tanto si atendemos a los resultados del GEM (Hernández & Corduras, 2013) como a otros estudios primarios (Alemany et al., 2011, García-Montalvo & Peiró, 2011). Según los datos GEM 2013, son menos de un 8% los titulados superiores europeos cuya salida profesional inicial es la de empresario, decantándose como primera elección por el funcionariado o por la condición de asalariado de una empresa preexistente, frente al 13% en Estados Unidos. Si consideramos la intención emprendedora a cinco años vista, el porcentaje de europeos alcanza el 36% frente al 41% de Estados Unidos, pero muy lejos de China (68%) y Brasil (63%). La valoración de la aportación por la educación recibida al desarrollo de las habilidades y conocimientos precisos para gestionar un negocio, al estímulo del deseo de convertirse en empresario, al fortalecimiento de la iniciativa emprendedora y a una mejor comprensión del rol de los empresarios en la sociedad es igualmente más débil en Europa.

Las razones por la que estos graduados deciden finalmente no involucrarse en la creación de una nueva empresa son muchas de carácter normativo e institucional, como se ha dicho. Pero por encima de todas ellas está el enfoque de la cuestión por el sistema educativo que impide que la formación recibida por los estudiantes se traduzca en una adquisición efectiva de las competencias que deberían ir aparejadas al diseño curricular de contenidos. La evidencia empírica no es robusta, pero parece apuntar a que la enseñanza superior no está satisfaciendo las expectativas sobre la producción de graduados emprendedores, lo que ha dado pie a un escepticismo sobre la idoneidad de la universidad y/o de las escuelas de nivel inferior como los lugares donde deben germinar los futuros emprendedores.

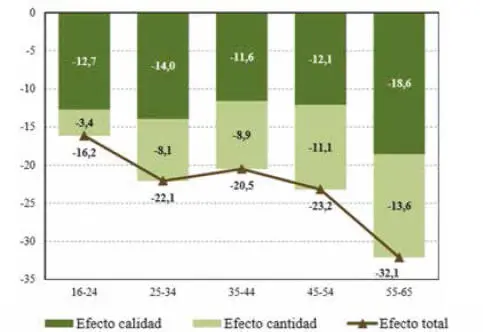

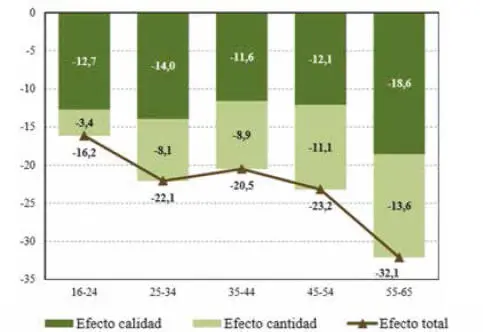

Existe constancia de que la brecha, a igualdad de nivel educativo, entre España y la media de la OCDE apenas se ha recortado durante esta década, debido a la importancia del efecto calidad originado por diferencias en competencias, significativamente mayor que el efecto cantidad nacido de diferencias en nivel de estudios. El diferencial por competencias no se ha reducido en las cohortes que median entre 16 y 54 años, aumentando incluso ligeramente, no acompañando pues al recorte del desajuste entre nivel de estudios (figura 1.11). Esto significa que el sistema educativo español ha confiado la mejora del capital humano a la cualificación formal, a la famosa “titulitis”, sin preocuparse realmente de que la enseñanza inculque las competencias que deberían transmitirse. Por ello, existen problemas de polarización entre niveles educativos, destacando España sobre la media de la UE-27 y sobre los países más desarrollados en el peso relativo tanto de los que estudian grados universitarios como de los que sólo siguen estudios obligatorios.

Figura 1.11. Descomposición de la diferencia respecto a la media de la OCDE en matemáticas según el grupo de edad. Puntos PIACC, 2012.

Nota: Efecto calidad por diferencias en competencias y efecto cantidad por diferencias en niveles de estudios.

Fuente: Fuente: elaboración propia de Serrano & Soler (2015) a partir de OCDE.

Para luchar contra la baja aceptación y el escaso conocimiento y experiencia emprendedores, hay que robustecer la aceptación y la demanda de la educación emprendedora. Hay que clarificar el concepto (Gibb, 1993) y robustecer el marco conceptual que cobija las iniciativas de formación empresarial de modo que sea un apoyo eficaz para los emprendedores y los “policy makers” a fin de optimizar la inversión de recursos (Gibb, 2002, Hannon, 2006). Los puntos críticos de la cuestión que se han aislado a nivel de enseñanza universitaria son decidir a quién debe ofrecerse la educación emprendedora y por quién y cómo debe ser servida (Hatshorn & Hannon, 2005: 616). Matlay (2009) ha encarecido a considerar las expectativas de los dos stakeholders primarios en el proceso: estudiantes y docentes. Para ello, debe considerarse tanto la perspectiva de la demanda como de la oferta. Desde la visión demanda, habría que examinar las perspectivas de los alumnos a fin de diseñar y entregar una educación emprendedora eficaz y ajustada a sus necesidades y expectativas (Hills & Morris, 1998, Mohan-Neill, 2001, Schwartz & Malach-Pines, 2009, Kraaijenbrink et al., 2010). Desde la óptica oferta, el éxito de las iniciativas de educación emprendedora se jugará en la organización de diseños curriculares acoplados a las necesidades sociales y que cuenten con los medios precisos y con el compromiso y motivación de docentes capacitados (Johannisson et al., 2001, Birdhistle et al., 2007, Clergeau & Schieb-Bienfait, 2007). Las instituciones educativas deben también renovarse metodológicamente, para promover la habilidad de “pensar fuera de la caja” para resolver problemas (Volkmann et al., 2009: 15) así como un aprendizaje experiencial en el cual el conocimiento se crea mediante la transformación de la experiencia en un entorno real (Crosby, 1995, Bowden & Marton, 1998, Formica, 2002).

Читать дальше