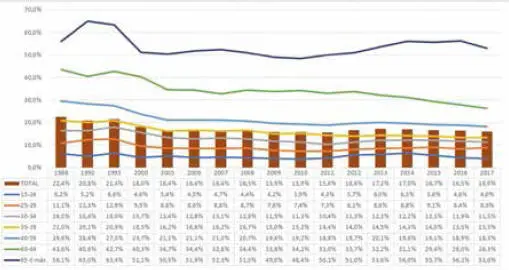

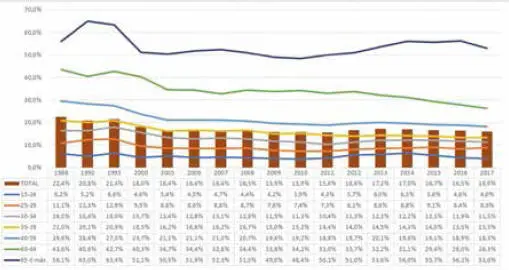

Fuente: Eurostat.Elaboración propia.

Algunos estudios (p.e., Consejo Superior de Cámaras de Comercio, 2006: 23) también utilizan como indicador del grado de emprendimiento de un país el ritmo de crecimiento de sus empresas. Aunque el primer acto emprendedor suele traducirse en el nacimiento de una microempresa, la capacidad emprendedora se demuestra también en forjar proyectos con alta capacidad de crecimiento, en los que las nuevas unidades productivas incurren en procesos acelerados que las llevan a dimensiones medianas o grandes con rapidez, o que se traducen en la entrada acelerada en nuevos mercados. El emprendedor no siempre se ve circunscrito al techo de cristal que frena el desarrollo de las empresas nacientes, por lo que en una economía emprendedora el tamaño medio de las empresas (y la cuota de ellas de gran tamaño) será mayor o se crearán compañías con más alto potencial expansivo. Así lo indican estudios como el de Hall & Jones (1999), en cuya comparación de Europa y América Latina encuentra que la relación entre el tamaño de las empresas de más de 26 y menos de 6 años de edad es de siete y tres veces, respectivamente. Hsieh & Klenow (2014) reportan resultados similares de la comparación entre las empresas de Estados Unidos y México con más de 40 y menos que 5 años de edad, situándose la ratio en 8 veces en el primer caso frente a sólo dos veces en el segundo. En este sentido, destacan que en los años 90 sólo 1 de cada 20 pymes europeas podía calificarse como gacela, frente a 1 de cada 4 norteamericanas. La SBA (European Commission, 2008b: 3) aporta nuevos datos sobre el menor crecimiento de las pymes europeas frente a las estadounidenses: el número de puestos de trabajo de las empresas supervivientes en su séptimo año crece una media del 10%-20% en las primeras, mientras que alcanza el 60% en las segundas.

La creencia en la importancia del emprendimiento y la misma propensión emprendedora de los jóvenes europeos, y los españoles dentro de ellos, han sido debilitadas por una amplia lista de condicionantes que limitan el desarrollo del espíritu empresarial y su traslación a iniciativas creadoras de valor. Según el Flash Eurobarometer 146 “Espíritu empresarial ”, dado a conocer en octubre de 2003, si bien el 47% de los europeos declaraba preferir el empleo autónomo, sólo el 17% hacía realidad sus ambiciones. Sólo un 4% de los europeos había dado pasos para crear una empresa en los últimos tres años, frente al 11% de estadounidenses. El Libro Verde sobre El espíritu empresarial en Europa (European Commission, 2003a) reconoció un amplio abanico de obstáculos que alimentaban las reticencias a emprender nuevos negocios, unos de ellos administrativos y otros financieros (conseguir el capital necesario para constituir e impulsar la nueva empresa). Pero las principales barreras provienen de las instituciones.

Los errores de diseño normativo, que obstaculizan los intentos del emprendedor de crear y desarrollar su nueva empresa y del empresario honrado que ha fracasado de crear una nueva empresa, son parte de las barreras a remover para animar el espíritu empresarial. Los pequeños emprendedores mantienen que el principal obstáculo a la creación y supervivencia de sus negocios es el coste obligado para el cumplimiento de las normas administrativas, totalmente desproporcionada respecto a las empresas de mayor tamaño. El informe del Grupo de Expertos sobre Models to reduce the disproportionate regulatory burden on SMEs de mayor de 2007 calculaba que por cada euro gastado por empleado en una gran empresa para cumplir una obligación reglamentaria, una pequeña empresa podía tener por término medio que gastar hasta 10 euros (European Commission, 2008b: 8). Entre los problemas normativos ligados al fracaso se incluyen el carecer de una legislación que facilite una liquidación rápida de los negocios no viables, pues en la UE la duración media para resolver un procedimiento de quiebra suele alargarse entre cuatro meses y nueve años (European Commission, 2008b: 8); o que al reducir la protección social para el trabajador por cuenta ajena que decide hacerse empresario merman su predisposición emprendedora. Todas estas obligaciones administrativas no son sólo un pesado lastre para el dinamismo empresarial. Suelen ir unidas a restricciones y regulaciones que impiden un funcionamiento eficiente de los mercados y obstaculizan el efecto dinamizador de la competencia.

El marco institucional vigente, tanto formal (leyes, normas y reglamentos) como informal (creencias, actitudes y costumbres), condiciona a través de incentivos y oportunidades las conductas de los distintos agentes que operan en el entorno. En concreto, el entorno institucional define, crea y limita las aspiraciones, intenciones y oportunidades empresariales, afectando por ello el alcance y la velocidad de crecimiento de los proyectos emprendedores (Shane, 2003). Es bien conocido el estudio de Covin & Slevin (1989), que señalaba a los valores sociales y culturales dominantes en el país como un predictor significativo de la intención emprendedora (explicando el 7,5% de su variación).

Entre las barreras institucionales a la difusión del espíritu empresarial, las actitudes europeas ante esta vocación y el fracaso son losas destacadas. El primer problema actitudinal relevante que lastra el espíritu empresarial es la imagen del empresario y la percepción del valor de la carrera empresarial. El Libro Verde postula que “la creación de una sociedad más favorable a la empresa es asunto de todos”, bajo la premisa de que “el riesgo que presenta la vida empresarial no se valora lo suficiente”. E incluso cuando se acepta que las empresas son agentes creadores de riqueza, suelen desvincularse del empresario que ha sido su artífice y, por ello, no concede a éste el reconocimiento y el prestigio social que merecerían. La misma Comisión Europea en su Plan de Emprendimiento 2020 (European Commission, 2013a: 23) afirma:

Europa tiene un número limitado de éxitos empresariales conocidos; esto se debe a que el emprendimiento no se ha ensalzado como una carrera preferente. Es raro que en Europa ser «emprendedor» se valore como algo deseable. A pesar de que los emprendedores crean puestos de trabajo y potencian la economía, los medios no presentan sus éxitos como un modelo. Para los jóvenes, esto hace que una carrera empresarial tenga un rango bastante bajo en la lista de profesiones atractivas, y es un efecto disuasorio para los que podrían querer convertirse en emprendedores.

La segunda barrera sociocultural es la inusual aversión al riesgo que impera en España, significativamente superior a la de países vecinos. Aquí se prefiere la seguridad burocrática, la rutina y el tedio a la innovación y la aventura, la nómina segura aunque limitada de por vida a la expectativa de grandes ganancias.

El tercer problema actitudinal refiere que el empresario que no tiene éxito queda desacreditado o estigmatizado por el fracaso. Se comprende con dificultades que un primer fracaso es muchas veces la antesala del éxito de un nuevo proyecto emprendedor. No se trata de una situación inusual, pues las quiebras suponen un 15% del total de cierres empresariales y, hace una década y por tanto antes de la crisis económica y financiera, afectaban ya cada año en Europa a una media de 700.000 pymes con un empleo de 2,8 millones de trabajadores (European Commission, 2007e). El problema es que el 45% de los potenciales emprendedores europeos tienen como temor principal la posibilidad de ir a la bancarrota, mientras que el principal riesgo (38%) para sus homólogos estadounidenses es la incertidumbre sobre sus ingresos (Consejo Superior de Cámaras de Comercio, 2006: 23). El 44% de los europeos cree que no debería crearse una empresa si existe riesgo de fracaso, creencia que sólo comparte el 29% de los estadounidenses. El déficit empresarial europeo podría acentuarse con el envejecimiento de la población y la contracción del grupo de personas entre 25 y 34 años, que es el más activo a la hora de crear empresas ( Flash Eurobarometer 146 “Espíritu empresarial ”, octubre de 2003). La SBA (European Commission, 2008b: 8), dos años después, reportaba que “el estigma del fracaso aún está presente en la UE y la sociedad subestima el potencial empresarial del relanzamiento de empresas”. Este documento aporta un dato contundente al respecto: un 47% de europeos sería reticentes a hacer pedidos a empresas que hayan quebrado previamente.

Читать дальше