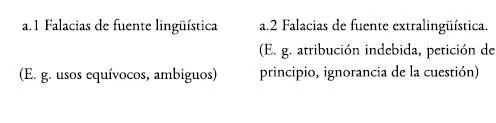

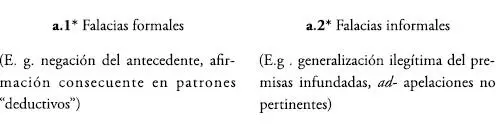

a/ Una base de clasificación al modo antiguo:

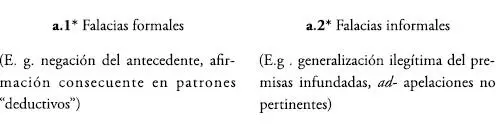

a*/ Una base de clasificación al modo moderno:

[1.1* Falacias cuasiformales: Falacias metodológicas: violan o no se atienen a los patrones o condiciones de la inferencia inductiva, abductiva, probabilística, estadística, etc., aunque parecen hacerlo.]

Por lo que se refiere a las informales, cabe destacar las siguientes:

2.1* Falacias debidas a usos equívocos de términos, abusos de imprecisión, deslices discursivos —entre las que se incluirían las falacias de presuposición o las que introducen premisas de contrabando, así como las pendientes resbaladizas—.

2.2* Falacias debidas a fallos o violaciones del procedimiento discursivo en el marco dado —e. g. en el contexto de una deliberación, una discusión crítica, etc.—; en particular intervenciones que desplazan indebidamente la carga de la prueba.

2.3* Falacias debidas a la falta de pertinencia: argumentaciones que ignoran o que desvían la cuestión —e. g. apelaciones a consideraciones o autoridades que no tienen que ver con el asunto discutido o con el curso de la discusión y, en general, la prolífica familia de las apelaciones falaces ad—.

2.4* Falacias debidas a la carencia de una justificación adecuada de la conclusión: por no acreditar de modo suficiente las premisas o por partir de premisas o supuestos falsos; por descansar en una petición de principio o envolver una argumentación circular; por abuso de la contraposición.

Por otro lado, los casos aducidos como ilustración suelen ser muestras cabales y transparentes del tipo y de la especie que corresponda, pero casos artificiales y ad hoc donde el propósito ejemplarizante prevalece sobre la realidad discursiva de modo que no suelen pasar de remedos de argumentos —así son los ejemplos de cada subgénero que he traído a colación: solo tienen interés en una clase de Lógica y a efectos didácticos—. No faltan incluso muestras de perversión taxonómica en que los argumentos se hacen para rellenar las casillas, en vez de armarse estas para identificarlos. Más adelante, a través de los textos históricos, tendremos ocasión de familiarizarnos con diversas tentativas de poner puertas al campo y clasificar falacias. Si alguien se impacienta y no es capaz de contener su curiosidad, acuda si quiere a alguna publicación escolar o a los diversos listados de falacias disponibles en Internet4. También puede pasar, como recién he sugerido, a los textos históricos de la sección 2 de la parte II donde tiene a su disposición propuestas taxonómicas diversas.

Pero no estaría de más que los curiosos, además de divertirse con las clases y los ejemplos convencionales de falacias como entomólogos aficionados, repararan en algún otro aspecto sorprendente de su estudio tradicional. Sin ir más lejos en éste: el motivo más socorrido para arbitrar clasificaciones y remedar ejemplos de falacias ha sido justamente la formación y educación del pensamiento crítico. Ahora bien, emplear para este fin esos muestrarios no es un procedimiento muy prometedor: equivale a enseñar la vida y el comportamiento de los animales salvajes, e incluso la manera de tratarlos, mediante álbumes de cromos —en vez de llevar a la gente a frecuentar el zoo o los parques naturales—. Cierto es que las clasificaciones y los ejemplos encasillados cumplen una función instructiva y didáctica, pero su utilización parece limitada al recinto escolar, así como su utilidad se limita a la que cabe esperar dentro de un marco artificial de detección y prevención de fallos del discurso.

Consideremos una muestra algo menos artificial que las antes aducidas a propósito de las clasificaciones escolares. Pedro pregunta a Marcos por la vecina del 5º y Marcos le asegura que la vecina se ha ido de vacaciones.

— ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué estás tan seguro? —inquiere Pedro.

— Por la sencilla razón de que tiene el buzón lleno de cartas —arguye Marcos—. Y ya se sabe: cuando alguien se ha ido de vacaciones, su buzón se llena de correspondencia sin recoger. Mira el buzón de la vecina: ¿no está abarrotado? Pues bien, saca la conclusión tú mismo.

— Claro, claro —asiente Pedro.

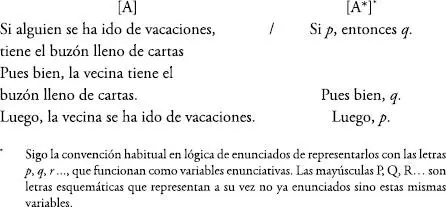

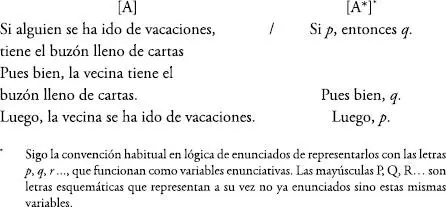

Con miras a su localización en una clasificación estándar, podríamos reformularlo como un argumento A, que encarna un esquema lógico subyacente A´:

Ahora probemos a encasillar [A]. Para empezar, se da aires de deducción pero es un argumento deductivo malo en el sentido de resultar lógicamente inválido, pues de las premisas, es decir: de la correlación supuesta entre irse de vacaciones y tener el buzón lleno de cartas [digamos: si p, entonces q], y de la constatación de esto segundo [se da q], no se sigue la conclusión pretendida, no se sigue necesariamente lo primero [que se dé p]: el buzón puede estar lleno de cartas porque la vecina ha caído enferma o porque se encuentra en un viaje de trabajo, entre otros motivos. Pero a Pedro le parece un argumento aceptable. Así que estamos ante un mal argumento que a Pedro se le antoja bueno y convincente. En suma, según el canon, estamos ante una falacia.

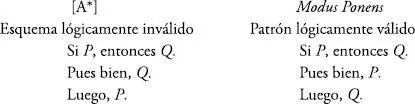

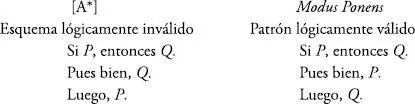

Sigamos: se trata de una falacia formal, puesto que tiene una estructura lógica formalizable como apunta la esquematización [A*]. Más precisamente, dentro de este género formal, pertenece a la especie conocida como “falacia de afirmación del consecuente”. ¡Albricias! ¡Wow! Ya hemos dado con la casilla correspondiente para el argumento [A]. ¡Bravo, la clasificación funciona! Y la moraleja va de suyo: una ilación condicional (o consecutiva) estándar no convalida la aserción de la prótasis (o del antecedente) sobre la base de la aserción de la apódosis (o del consecuente). Aunque, por otro lado, esa ilación sí sancionaría o autorizaría la transición inversa de acuerdo con el famoso patrón denominado Modus ponendo ponens (poniendo —afirmando— el antecedente, se pone el consecuente) o sencillamente Modus Ponens. Son dos casos que, según los profesores de lógica, suelen prestarse a confusión. Comparemos:

También es costumbre añadir que, justamente, esta aparente semejanza del esquema [A*] con el Modus Ponens es la que propicia que el argumento [A] pase por ser válido cuando no lo es.

Pero todo esto funciona dentro de ciertos límites y convenciones. Veamos. El ejemplo resulta artificial tanto por consistir en un extracto textual descontextualizado pues ignoramos el propósito y el curso de la conversación, como por acomodarse a una reconstrucción deductiva propia de la lógica estándar. La correlación en juego podría no responder al condicional estándar, equivalente al uso de una condición suficiente, sino a otro tipo de condición (e. g. a una condición necesaria o del tipo “solo si p, entonces q”, sin ir más lejos); así como la inferencia subyacente podría no ser deductiva, sino abductiva o prestarse a otra suerte de razonamiento. En el contexto de lo que pudiera pensar Marcos sobre su vecina —“está tan pendiente de la correspondencia que solamente cuando se va de vacaciones, deja que el buzón se llene de cartas”—, el condicional de partida sería “solo si se da p, se da q”, de modo que el hecho de darse q es señal inequívoca del cumplimiento de p. Por otro lado, en una versión abductiva el argumento de Marcos podría conducir a una conclusión plausible a partir de un supuesto como el siguiente: “La mejor explicación de que la vecina, siempre tan cuidadosa ella, tenga el buzón abarrotado de cartas es que se haya ido de vacaciones, porque no hay indicios de otras causas (enfermedad, etc.)”. En otra versión, como razonamiento rebatible o por defecto, la suposición podría ser de este tenor: “Normalmente, los buzones se llenan de correspondencia sin recoger cuando la gente se ha ido de vacaciones”, que induce a una conclusión admisible sobre el caso de la vecina mientras no haya nueva o mejor información que la desmienta. Pero los patrones abductivos o rebatibles son unos recién llegados al campo dividido de los buenos/malos argumentos y aún no tienen unas casillas de falacias tan familiares como los patrones clásicos (deductivos, inductivos…); así que antes que un juicio sumario y un veredicto expeditivo, piden un examen contextual más fino de su calidad como argumentos. Sea como fuere, lo cierto es que, más allá de los casos escolares y las reconstrucciones ad hoc, el recurso convencional a las clases y los ejemplos puede no ser ni tan eficiente, ni tan efectivo como su empleo reiterado y su motivación didáctica harían suponer.

Читать дальше