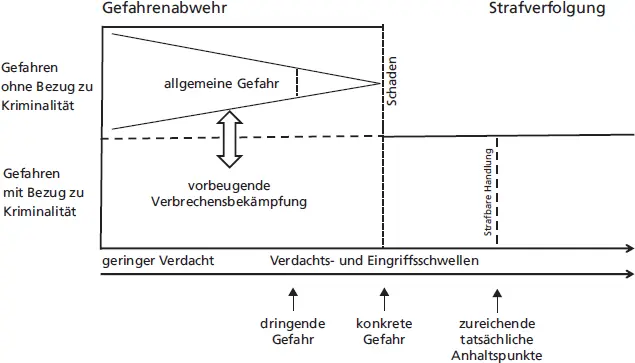

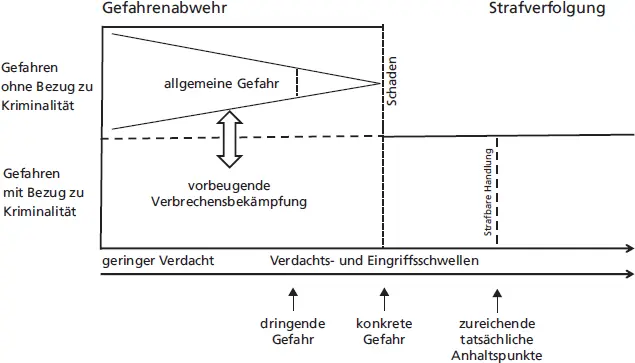

Die polizeilichen Zuständigkeiten resultieren einerseits aus ihrer originären Aufgabe der Gefahrenabwehr. Sofern es sich bei den abzuwehrenden Gefahren um Kriminalität handelt, nimmt sie die Aufgabe der Strafverfolgung war. Durch die »vorbeugende Verbrechensbekämpfung« ist die Polizei für das »Vorfeld« von Kriminalität zuständig geworden, durch die »dringende Gefahr« hat sie Eingriffsbefugnisse jenseits der konkreten Gefahr erhalten. Die Beziehungen sind in Abbildung 1 schematisch dargestellt. Die jüngeren Grenzverschiebungen des Polizeirechts haben dazu geführt, dass die Konstellationen zunehmen, in denen sowohl nach Polizeirecht wie nach Strafprozessrecht eingegriffen werden könnte (

Abb. 1 Abb. 1: Verdachts- und Eingriffsschwellen

).

Abb. 1: Verdachts- und Eingriffsschwellen

Legalitätsprinzip und Opportunitätsprinzip

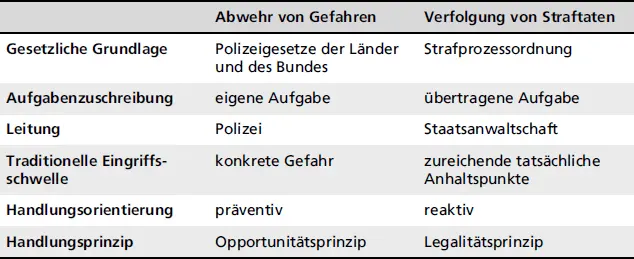

Polizeirecht und Strafprozessrecht unterscheiden sich im Hinblick auf das zugrundeliegende Handlungsprinzip. Für die Polizei gilt in der Strafverfolgung das »Legalitätsprinzip«. Dieser Grundsatz beinhaltet die Verpflichtung der Polizei, alle ihr bekannt gewordenen Straftaten zu verfolgen (Strafverfolgungspflicht). PolizistInnen steht nach diesem Prinzip keine Entscheidung darüber zu, ob sie eine strafbare Handlung verfolgen, etwa weil sie der Auffassung sind, dass die Tat »nicht so schlimm« sei. Tun sie dies doch, machen sie sich selbst der »Strafvereitelung im Amt« (§ 258a StGB) strafbar. Das Legalitätsprinzip gewährleistet, dass alle BürgerInnen von der staatlichen Exekutive gleichbehandelt werden. Indem es die Ungleichbehandlung untersagt, hat das Legalitätsprinzip Privilegien, die früher etwa für Adelige oder Geistliche bestanden, im Strafrecht abgeschafft. Auf der individuellen Ebene bietet das Legalitätsprinzip nur kleine Handlungsspielräume, etwa wenn zur Anzeige gebrachte Sachverhalte ganz offenkundig nicht rechtswidrig oder nicht »zureichend« sind. Auf der institutionellen Ebene wird das Legalitätsprinzip durchaus eingeschränkt, etwa indem bewusst auf Festnahmen von Personen oder auf die intensivere Kontrollen von Gebieten verzichtet wird (Rachor 2012b, S. 339).

Für die Gefahrenabwehr nach dem Polizeirecht gilt das »Opportunitätsprinzip«. Nach diesem Grundsatz entscheiden die Behörden im Einzelfall, ob sie reagieren (»Entschließungsermessen«) und wie sie reagieren (Ermahnung, Geldbuße etc. = »Auswahlermessen«). Die Auswahl zwischen verschiedenen Möglichkeiten resultiert nicht aus Willkür, sondern nach »pflichtgemäßem Ermessen« (ebd., S. 328). Dabei müssen das ›Ob‹ und ›Wie‹ polizeilichen Handelns den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz befolgen. Die Maßnahmen müssen im Einzelfall erforderlich und geeignet sein und Aufwand bzw. Nebenwirkungen müssen in einem angemessenen Verhältnis zu den gewünschten Folgen stehen. (ebd., S. 329–339)

Das »Opportunitätsprinzip« gilt für die Polizei auch bei der Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, sofern sie nach den Zuständigkeitsregelungen dafür zuständig ist. Das »Auswahlermessen« ist in diesem Bereich durch die Anwendung von »Bußgeldkatalogen« begrenzt. In der Strafverfolgung kann die Staatsanwaltschaft nach Opportunität über Einstellung oder Fortsetzung von Ermittlungsverfahren entscheiden (s.u.).

Für die Befugnisse im Bereich der Strafverfolgung gilt derselbe Grundsatz wie in der Gefahrenabwehr: In Grundrechte eingreifende Ermittlungshandlungen darf die Polizei nur anwenden, wenn die StPO diese Methoden im Hinblick auf das verfolgte Delikte ausdrücklich erlaubt. Informationen, die ohne Rechtsgrundlage erlangt wurden, sind vor Gericht unwirksam und können die gesamte Anklage gefährden. Die rechtlich (kaum faktisch) nachrangige Position der Polizei in der Strafverfolgung kommt auch darin zum Ausdruck, dass sie häufig auf die Mitwirkung oder Zustimmung der Staatsanwaltschaft angewiesen ist, während sie im Polizeirecht selbst entscheiden oder selbst beim Gericht einen Antrag stellen kann. Außer bei »Gefahr im Verzuge« darf z.B. die längerfristige Observation von Beschuldigten im Ermittlungsverfahren nur durch den Richter angeordnet werden (§ 163f Abs. 3 StPO), während etwa das nordrhein-westfälische Polizeigesetz (§ 16a Abs. 2 PolG NRW) für dieselbe Maßnahme lediglich die Anordnung durch den/die BehördenleiterIn verlangt.

Eine weitere der Polizei übertragene Aufgabe ist die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten. Das »Gesetz über die Ordnungswidrigkeiten« ist ein Bundesgesetz. Eine Ordnungswidrigkeit definiert das Gesetz als »eine rechtswidrige und vorwerfbare Handlung, die den Tatbestand eines Gesetzes verwirklicht, das die Ahndung mit einer Geldbuße zulässt« (im Unterschied zu Straftaten, die auch mit Freiheitsstrafen geahndet werden können). Für die Verfolgung und Bestrafung von Ordnungswidrigkeiten ist die Verwaltungsbehörde zuständig, die durch das jeweilige Gesetz festgelegt wird. Der Polizei wird durch das Gesetz eine unterstützende Aufgabe zugewiesen:

»Die Behörden und Beamten des Polizeidienstes haben nach pflichtgemäßem Ermessen Ordnungswidrigkeiten zu erforschen und dabei alle unaufschiebbaren Anordnungen zu treffen, um die Verdunkelung der Sache zu verhüten. Sie haben bei der Erforschung von Ordnungswidrigkeiten, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, dieselben Rechte und Pflichten wie bei der Verfolgung von Straftaten …« (§ 53 OWiG).

Jenseits der durch das Bundesgesetz vorgegebenen Handlungen können die Bundesländer und Gemeinden auch andere Handlungen als Ordnungswidrigkeiten unter Strafe stellen. Auch in diesen Fällen ist die Polizei nur subsidiär zuständig.

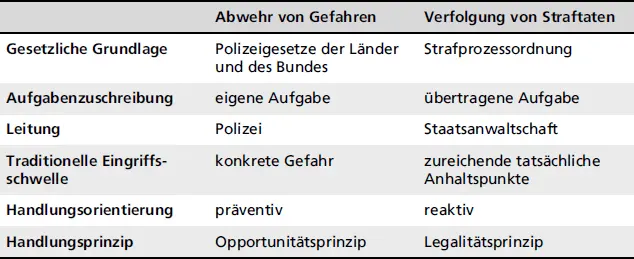

In Tabelle 1 sind die grundlegenden Merkmale der verschiedenen Aufgaben der Polizeien zusammengefasst (

Tab. 1 Tab. 1: Die zwei Aufgaben der Polizei Abwehr von GefahrenVerfolgung von Straftaten

).

Tab. 1: Die zwei Aufgaben der Polizei

Abwehr von GefahrenVerfolgung von Straftaten

1.2 Die Organisation der Polizei

Die rechtlichen Unterscheidungen zwischen originären und übertragenen Aufgaben und zwischen Gefahrenabwehr und Strafverfolgung haben in Deutschland nicht zu unterschiedlichen Polizeibehörden geführt. Im Grundsatz gilt, dass jede Polizeibehörde für alle Aufgaben zuständig ist und dass PolizistInnen immer zugleich gefahrenabwehrend und/oder strafverfolgend tätig werden (können oder müssen). Im Jahr 2019 waren 322.455 Personen bei den Polizeien in Deutschland beschäftigt, davon waren knapp 280.000 BeamtInnen, d.h. unmittelbar mit hoheitlichen Aufgaben betraut. Von diesen waren mehr als 43.000 bei den beiden Polizeien des Bundes tätig (Statistisches Bundesamt 2020, S. 79).

Die föderale Aufgabenverteilung in der Bundesrepublik ist durch den Grundsatz bestimmt, dass alle staatlichen Aufgaben in die Zuständigkeit der Bundesländer fallen, sofern das Grundgesetz die Aufgabe nicht ausdrücklich dem Bund überträgt (Art. 30 GG). Da dies auch für die »Polizeiverfassung« gilt, fallen die Angelegenheiten der Polizei grundsätzlich in die Zuständigkeit der Bundesländer.

Читать дальше