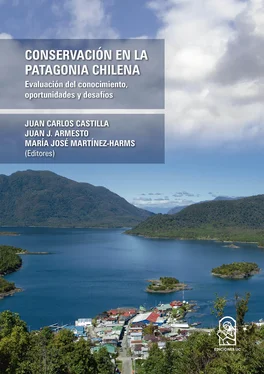

La visión integrada e inclusiva del manejo de los ambientes terrestres, marinos, dulceacuícolas y de interfaz mar-tierra, representa una enorme oportunidad para impulsar en la Patagonia chilena un proceso de uso del paisaje distinto al resto del territorio chileno. El pasivo ambiental que ha dejado el modelo de desarrollo extractivista de otras regiones de Chile podría ser evitado en la Patagonia chilena con el impulso de una nueva propuesta de conservación integral mar, tierra y sociedad (Glavovic et al., 2015; Nahuelhual et al., 2021).

5.1. Bases para un sistema integrado de áreas protegidas en la Patagonia chilena

La Patagonia chilena cuenta con parques nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales ( e.g. , Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado), muchos de ellos colindantes con sistemas costeros, los cuales cubren aproximadamente la mitad de la superficie terrestre (Tecklin et al., 2021; Tacón et al., 2021; Pliscoff et al., 2021). Esta plataforma de conservación representa una oportunidad única para Chile, e inusual a nivel mundial, para integrar la conservación de grandes ecosistemas terrestres y marinos. Las numerosas áreas protegidas terrestres y marinas (Tacón et al., 2021; Pliscoff et al., 2021, Tecklin et al., 2021) cuentan con reducidos niveles de implementación, particularmente las marinas, y una ausencia total en sistemas de agua dulce; entre sus déficits se cuenta por lo general la ausencia de planes de manejo bien desarrollados, insuficientes monitoreos, limitados recursos financieros y humanos para alcanzar una protección real.

A fin de avanzar y superar la actual situación de conservación de la Patagonia chilena, frente a esquemas de investigación y conservación fragmentarios y competitivos, en este capítulo (ver más adelante) estimamos de alta relevancia la creación de un Centro Interdisciplinario de Conservación de la Patagonia chilena, con connotación público-privada, incluyendo el desarrollo de incentivos para la colaboración binacional Chile-Argentina.

El desarrollo de mecanismos para alcanzar un adecuado balance entre la protección de sistemas marinos y terrestres en la Patagonia chilena es una oportunidad y a la vez un importante desafío que puede contribuir también a la propuesta de conservación global para el futuro de los océanos (Jones et al., 2018). Una visión de conservación integrada e inclusiva mar-tierra-sociedad permitirá anticiparse a los desafíos nuevos y crecientes, como son la expansión de la acuicultura, el nuevo interés minero por los fondos marinos, el desarrollo de proyectos costeros de energía renovable, la expansión regional del turismo y la ampliación de derechos de uso y actividades productivas en los maritorios costeros. Estos desafíos están presentes hoy en la Patagonia chilena y llaman a fortalecer un sistema de conservación regional integrado, que vaya más allá de la situación actual de parques y reservas, en su mayoría de papel, es decir sin respaldo real (Tecklin et al., 2021).

Tacón et al. (2021) señalan que el SNASPE de la región patagónica chilena establece protección legal para ca ., el 83% de la superficie de nieves y glaciares (29.784 km 2), el 40% de la superficie de los bosques nativos (36.168 km 2) y matorrales, un 68% de la superficie de turberas (22.042 km 2). Esta proporción de los distintos ambientes sugiere que aún existen desafíos de conservación relevantes, especialmente en las zonas menos intervenidas, que han sido identificadas tanto dentro como fuera de áreas protegidas (Astorga et al., 2021; Pliscoff et al., 2021; Reid et al., 2021). Una omisión importante de la conservación pública son las vastas zonas de humedales y turberas, que son particularmente frágiles a los impactos del cambio climático e intervención humana (Mansilla et al., 2021).

La mayor parte de los estudios de servicios o beneficios ecosistémicos para la sociedad realizados en Chile se centran en aguas continentales, pero existe escasa información sobre el valor de los ecosistemas de agua dulce de la región patagónica (Reid et al., 2021). Los escasos estudios del tema en la Patagonia occidental austral provienen de la cuenca de Aysén y de isla Navarino/Tierra del Fuego (Bachmann-Vargas et al., 2014). Para comprender mejor la relación entre la provisión de agua para los seres humanos y el bosque bien conservado, se necesita suplementar una red de estaciones pluviométricas en arroyos de cabeceras (que también proveen agua potable a muchas comunidades rurales), distribuidos a lo largo del gradiente bioclimático de la Patagonia occidental. Junto con el monitoreo de los flujos, es importante proteger estas cabeceras de cuenca con alguna figura legal que evite su mal manejo y degradación (Astorga et al., 2021).

Diversas iniciativas de conservación privada (ICP) han contribuido a mejorar la representatividad, cobertura y conectividad entre los ecosistemas terrestres y acuáticos en la Patagonia chilena. Al año 2014 se identificaban 47 iniciativas de conservación privada entre las regiones de Los Lagos y Magallanes, abarcando una superficie aproximada de 9.640 km 2, un área equivalente a ca . 57% del total nacional (Núñez-Ávila et al., 2013). Lamentablemente, hoy no se cuenta con una actualización de este catastro para la Patagonia chilena. Algunas de las ICP más extensas del país se han establecido en la Patagonia occidental: Parque Tantauco en Chiloé insular (2003) con 1.180 km 2y la Reserva Natural Karukinka en Tierra del Fuego (2004), con 2.700 km 2. A pesar de que las ICP se han ido consolidando de facto como una figura complementaria de conservación a nivel nacional, estos territorios aún permanecen en una posición incierta a nivel oficial (Tecklin y Sepúlveda 2014), ya que los avances en la materia han sido lentos. Recién en el 2020 se cuenta con una propuesta formal de estándares para la conservación privada en Chile (Ministerio del Medio Ambiente, MMA 2020).

Otro tipo de áreas de protección de la biodiversidad patagónica que han intentado integrar investigación, educación y participación social en la gestión son las Reservas de la Biósfera (RB). Las primeras dos RB presentes en la Patagonia chilena fueron declaradas el año 1978: Torres del Paine y Laguna San Rafael. Las RB declaradas después del año 2000 se ampliaron para seguir la lógica propuesta por UNESCO de constituir paisajes de conservación, incluyendo áreas núcleo, zonas de amortiguación, corredores biológicos y áreas de manejo de recursos naturales, con apoyo científico en la toma de decisiones y participación ciudadana en la gestión. Sin embargo, en la mayoría de las RB en Chile no se han concretado estos propósitos y no es clara su real inserción en el sistema nacional de áreas protegidas.

A nuestro parecer, si se cumplieran sus objetivos teóricos, las RB podrían constituirse en modelos de gestión para toda la región patagónica bajo el paradigma de conservación integrada mar-tierra-sociedad, porque se enfocan en paisajes con alta complejidad de ambientes y usos y porque sus habitantes juegan un papel central. Se ha considerado (Rozzi et al., 2012) la adopción de este modelo de RB para conectar los extremos norte y sur de la región patagónica chilena, donde el área actualmente dedicada a la conservación pública y privada alcanza la proporción relativa más alta del país y donde es prioritario extender la conservación, desde el borde costero hacia los océanos que conforman el entorno de archipiélagos y canales. En este esquema se debe considerar que todas las áreas protegidas de la Patagonia chilena albergan actividades turísticas y emprendimientos que impulsan el desarrollo de localidades y comunas aledañas (Guala et al., 2021; Nahuelhual et al., 2021).

Читать дальше