1 ...8 9 10 12 13 14 ...19 In der Außenpolitik entschied sich Peter III. dazu, den Krieg gegen Preußen zu beenden und aus der antipreußisch-englischen Koalition auszuscheiden. Später wurde Peter mit diesem Schritt ein großer Anteil am »Mirakel des Hauses Brandenburg« zugeschrieben, das Friedrich den Thron und Preußen als Großmacht gerettet habe. Gesandte, wie etwa der britische, berichteten, dass es bei Hofe eine Stimmung gegeben habe, der neue Kaiser habe die russischen Gewinne leichtfertig verspielt. Doch Peter handelte durchaus rationaler, als es seine Gegner und später Katharina darstellten. Der Krieg zehrte die russischen Staatsfinanzen aus, die russischen Truppen waren nicht mehr motiviert, nach fünf Jahren fern der Heimat weiterzukämpfen. Auch hatte Kanzler Michail Voroncov schon 1760 in einem Memorandum dargelegt, dass er der Auffassung sei, es habe keinen Zweck, sich in den neueroberten Gebieten, etwa in Ostpreußen, dauerhaft einzurichten. Sie würden im Friedensfalle aufgegeben werden müssen. 16So entsprach der Frieden, den Peter im April 1762 schließen ließ und der am 16. Juni in ein förmliches Bündnis mit Preußen mündete, einer Konsequenz im Handeln. Peter war bereits aus Anlass seiner Thronbesteigung von dem russischen Universalgelehrten Michail Lomonosov mit Oden geehrt worden, die der Konvention der Zeit in der Form zwar entsprachen, aber in der Sache durchaus den Kern trafen: Nach den Jahren des Krieges wünschte man sich Frieden und artikulierte dies auch. 17

Kritisch gesehen wurde freilich die ostentative Verehrung für Friedrich den Großen, die Peter III. an den Tag legte und die den Eindruck der unselbstständigen Politik hinterließen. Als Peter III. dann anordnete, Uniformröcke einzuführen, die als ›preußisch‹ wahrgenommen wurden (obwohl sie denen, die durch Peter den Großen eingeführt worden waren, ähnelten), verspielte er weiteren Kredit. Als sich schließlich für die Eliten und auch die Soldaten der Eindruck ergab, Peter III. habe den Frieden mit dem verehrten Friedrich nur geschlossen, um die russischen Truppen in einen Krieg gegen das noch fernere Dänemark zu führen und damit die teilweise Besetzung seines Herzogtums Holstein zu beenden, 18konterkarierte er den Friedenswunsch der Gesellschaft. Auch wenn argumentiert worden ist, Peter habe sich in diesem Fall nicht anders verhalten als die englischen Könige aus dem Welfenhause in ihrer prohannoverschen Politik, war man in St. Petersburg doch enttäuscht.

Diese gemischte Einschätzung der ersten Monate der Herrschaft Peters III. erklärt seinen Sturz jedoch nicht allein. Er erklärt sich vielmehr aus der Entschlossenheit und dem kommunikativen Geschick Katharinas. Sie sah sich persönlich gefährdet und rechnete bestenfalls damit, Russland verlassen zu müssen und in relativer Bedeutungslosigkeit zu versinken. Schlimmstenfalls sah sie sich Verbannung und Inhaftierung gegenüber – das Schicksal des entthronten Ivans V. oder anderer hoher Würdenträger, wie Burckhard Christoph von Münnich, jenes Feldherrn und Staatsmanns der Herrschaft Annas, der in der Regierung Elisabeths nach Sibirien verbannt worden war und nun nach seiner Rückkehr einer der wenigen Parteigänger ihres Mannes Peter war, 19musste ihr vor Augen stehen.

Die Nichterwähnung in Peters Thronmanifest war ein erster Fingerzeig. Dass der Kaiser beabsichtigte, sich von ihr zu trennen, wurde offensichtlich, als er auf einem Bankett am 9. Juni aus Anlass der Ratifizierung des Friedensvertrages mit Preußen einen Toast auf die kaiserliche Familie ausbrachte und Katharina ostentativ aufforderte, ebenfalls in den Toast einzustimmen. Katharina, so erinnerte sie sich später, hatte dies für nicht angebracht gehalten, da sie ja Mitglied der kaiserlichen Familie gewesen sei. Peter beschimpfte sie daraufhin vor der gesamten Festversammlung. Ein subjektives Bedrohungsgefühl, folgt man ihren Erinnerungen, sei da gewesen: Seit Anfang Juni 1762 begannen Gerüchte zu kursieren, ihr Mann wolle sie ins Kloster schicken – wie Peter I. seinerzeit seine erste Gattin Evdokija Lopuchina.

Die Kaiserin war nicht untätig gewesen und hatte ihre Netzwerke weitergepflegt, zu den Hofparteien, den Spitzen der Streitkräfte, den Hierarchen der orthodoxen Kirche und vor allem auch zu den Garderegimentern, die die militärische Macht in der Hauptstadt darstellten. Sie konnten sie als Person schützen und gegebenenfalls Umsturzpläne ins Werk setzen. Diese Umsturzpläne existierten schon, bevor Peter III. die Nachfolge seiner Tante angetreten hatte. Bereits vor deren Tod war Katharina zu der Überzeugung gelangt, dass Peter III. sie à la longue durch seine Mätresse Elisaveta Voroncova ersetzen würde, und sein Verhalten legte nahe, dass dieser Tag für Katharina bald kommen konnte.

Der französische Gesandte Breteuil berichtete, Peter habe seine Frau »mit der ausgezeichnetsten Verachtung« behandelt, während sie noch immer »mit auffallender Genauigkeit […] die Feste, Fasten, Speiseregeln und dergleichen, alles Dinge, die der Kaiser leichthin behandelt, obwohl sie in Russland nicht gleichgültig sind«, beachtet habe. 20

In dieser für Katharina kritischen Zeit konkretisierten sie und ihre Getreuen ihre Umsturzpläne. 21Diese mussten in Gang gesetzt werden, als einer der eingeweihten Gardeoffiziere, ein Leutnant Passek, am 27. Juni 1762 unter dem Vorwurf der Verschwörung verhaftet wurde. Peter III. hielt sich in der von ihm bevorzugten Sommerresidenz Oranienbaum auf, während Katharina selbst in Peterhof am Finnischen Meerbusen residierte. Aleksej Orlov, der jüngere Bruder ihres Favoriten Grigorij, ritt in der Nacht aus der Hauptstadt nach Peterhof und bewog Katharina, unverzüglich in die Hauptstadt zu kommen, um ihren Mann zu entthronen und sich zur Kaiserin ausrufen zu lassen: »Es ist Zeit aufzustehen, alles ist bereit, Euch auszurufen.« 22

Der Plan, wiewohl hektisch umgesetzt, ging auf. Am frühen Morgen erreichte Katharina die Stadtgrenze St. Petersburgs, wo sie von begeisterten Gardesoldaten zu Fuß und zu Pferd empfangen wurde. Peter III., der am Abend zuvor im Kreis seiner Getreuen, unter ihnen Münnich und Jakob von Stählin, getafelt hatte und auch seine Frau einbestellen ließ, hatte Soldaten nach Peterhof geschickt, um Katharina holen und womöglich verhaften zu lassen.

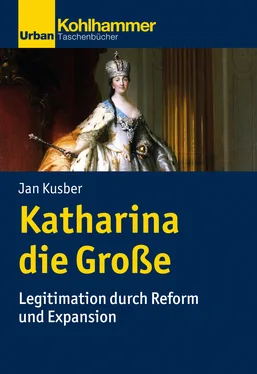

Katharina war aber bereits in der Hauptstadt. 23Die Gardesoldaten hatten sich der von Peter III. verordneten Uniformen entledigt und trugen ihre alten Röcke. Katharina selbst ritt in der Uniform eines Obersten des Preobraženskij Garderegiments in die Stadt ein und folgte damit fast schon der Tradition: Auch Elisabeth hatte sich in Oberstuniform an der Spitze der Garden auf den Thron geputscht. Es war gewollte symbolische Kommunikation und die Betonung einer unterbrochenen Kontinuität, dass sich auch Katharina in Gardeuniform in einem Staatsgemälde von Vigilius Eriksen malen ließ – wie die Kaiserin Elisabeth.

Abb. 3: Vigilius Eriksen (1722–1782), Katharina II. in Gardeuniform zu Pferde (1771).

Die Soldaten des Preobraženskij, Izmailovskij und Semenovskij Garderegiments geleiteten sie zur Kirche der Heiligen Gottesmutter von Kazan, deren Nachfolgebau heute am Nevskij Prospekt steht. Das Netzwerken hatte funktioniert. Der Erzbischof von Novgorod hatte sich eingefunden, um seinen Segen zu geben. Zahlreiche weltliche Würdenträger stimmten ein, als Katharina zur Kaiserin des Russischen Reiches und ihr eilig herbeigebrachter Sohn Paul zum Thronfolger ausgerufen wurde. Sodann zog Katharina weiter zum Winterpalast, wo Senat und Synod, also die Vertreter der höchsten weltlichen und der höchsten geistlichen Behörde den Treueeid ablegten. Danach zeigten sich Katharina und ihr Sohn Paul dem auf dem Schlossplatz zusammengekommenen Volk.

Читать дальше