Mehr zur landwirtschaftlichen Berufsbildung in Kapitel 13

Kompetenzen für Kantone und Bund

Ab 1884 fördert der Bund die Berufsbildung, siehe hier. Über eine Steuerungsmöglichkeit verfügt er mangels einer Grundlage in der Verfassung aber nicht, ausser indem er die Ausrichtung von Beiträgen an Bedingungen knüpft. In die Lücke springen einerseits die Kantone und anderseits die damals neu entstandenen Verbände der Unternehmer und der Arbeiter. [Verbände]

Abbildung 5An der landwirtschaftlichen Meisterprüfung 1945 wird auch das Wissen über die Zugleistungen der Kühe geprüft, denn sie hatten einen hohen Stellenwert als Arbeitstiere in der Landwirtschaft (Archiv für Agrargeschichte, Bern)

Der Schweizerische Gewebeverband, gegründet 1879, fördert die berufliche Ausbildung durch Studien zu einschlägigen Fragen, durch die Entwicklung von Musterverträgen und die Propagierung der Lehrabschlussprüfung. [1879b] Gewerkschaften und der Schweizerische Gewerkschaftsbund, gegründet 1880, [1858a] versuchen in den Verhandlungen zum Abschluss von Tarifverträgen auf die Berufsbildung einzuwirken, insbesondere bezüglich des Schutzes der Lernenden.

Kantonale Gesetzgebung: Kapitel 04

Beginnend 1890 mit dem Kanton Neuenburg erlassen die meisten Kantone Gesetze zum Schutz der jugendlichen Arbeitnehmer − und damit der Lehrlinge − und nach und nach auch Bestimmungen zur Gestaltung der Berufslehren. Sie regeln Ausbildungsinhalt und -dauer und führen Obligatorien bezüglich des Besuchs des beruflichen Unterrichts während der Arbeitszeit und zur Durchführung der Lehrabschlussprüfungen ein.

Mit der Revision des Obligationenrechts 1912 treten erste Bestimmungen auf Bundesebene in Kraft: Das Obligationenrecht (Teil des Zivilgesetzbuches) enthält seither Bestimmungen zum Lehrvertrag im Rahmen der Regelungen verschiedener Arbeitsverträge.

Bereits 1908 erhielt der Bund auch die Kompetenz, «über das Gewerbewesen einheitliche Vorschriften aufzustellen». Das Volk stimmte einer diesbezüglichen Ergänzung der Bundesverfassung zu und entsprach damit einer langjährigen Forderung des Gewerbeverbands. [1908a] Aber erst 1930 erlässt er – als erster (weil vergleichsweise am wenigsten umstrittener) Teil der Gewerbegesetzgebung – das «Bundesgesetz über die berufliche Ausbildung» (BbA). Es legt fest, dass ein schriftlicher Lehrvertrag zu unterzeichnen ist, dass die Lernenden neben der Ausbildung in Betrieben fachlichen Unterricht besuchen und gegen Schluss der Lehre die Lehrabschlussprüfung ablegen müssen. Es sieht neben der beruflichen Grundbildung bereits die Meisterprüfung vor, erste Angebote der höheren Berufsbildung. Der Gültigkeitskreis des Gesetzes bleibt aber auf das Gewerbe beschränkt, weil es auf dem Gewerbeartikel der Verfassung fusst. Immerhin bekommt es dank einer breiten Auslegung des Begriffs «Gewerbe» auch Gültigkeit für Industrie, Handel und später zusätzlich für einen Teil des Dienstleistungssektors.

Entstehung und Inhalt des ersten Bundesgesetzes zur Berufsbildung: Kapitel 05

Die land- und milchwirtschaftliche Berufsbildung wird, wie oben dargelegt, ab 1951 in einem Gesetz zur Förderung der Landwirtschaft geregelt. Die Kompetenz zur Regelung der Ausbildung von Berufen des Sozial- und Gesundheitswesens sowie der Kunst erhält der Bund erst bei einer weiteren Revision der Bundesverfassung 1999, siehe hier.

Vollzug der neuen Gesetzgebung

Wegen der Wirtschaftskrise kann das 1930 beschlossene Berufsbildungsgesetz erst 1933 in Kraft treten. 1929 ist das Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit (BIGA) geschaffen worden, dessen Sektion Berufsbildung für den Vollzug des Gesetzes zuständig ist. Es hat seine Kräfte aufzuteilen: Der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit hat in den 1930er-Jahren hohe Priorität, denn die Wirtschaft leidet unter der grössten Depression des Jahrhunderts. Erstmals versucht man, sie auch mit Aus- und Weiterbildung von Stellenlosen zu bekämpfen. Umschulungsmassnahmen, z. B. zur Ausbildung von Konfektionsschneiderinnen und Maurern, bewähren sich nicht. [1932b] Viel Erfolg haben die sog. Berufslager, Ausbildungsstätten in Verbindung mit Unterkunftsmöglichkeiten, z. B. das Berufslager für arbeitslose Metallarbeiter in der Hard bei Winterthur, eröffnet 1935. Ihr Ziel ist der Erhalt und der Ausbau erworbener Kompetenzen. 1936 finden über 200 Kurse mit gegen 7000 Teilnehmenden statt. [1935f; 1936d]

Der Depression folgt schon bald der Zweite Weltkrieg. Wieder muss der Vollzug des Berufsbildungsgesetzes im BIGA gegenüber anderen Prioritäten zurückstehen. Immerhin – bis Kriegsende sind Ausbildungs- und Prüfungsreglemente für 154 Berufe genehmigt, womit etwa 90 Prozent aller Lehrverhältnisse erfasst werden [1953a]. 475 gewerbliche, kaufmännische und Handelsschulen bieten beruflichen Unterricht an, hauswirtschaftliche Bildung findet an 1100 Schulen statt.

Bis 1950 erlassen 24 Kantone Einführungsgesetze, Basis für den Aufbau der nötigen Behörden bei den Kantonen. Ihre Koordinationsorgane, die DBK und die CRFP, werden nach und nach von Erfahrungsaustauschgruppen der Amtschefs zu aktiven Koordinationsorganen. Nachdem anfänglich vor allem der Schweizer Gewerbeverband den Bund bei Vollzugsaufgaben wie der Gestaltung von Lehrverträgen und der Organisation von Abschlussprüfungen unterstützte, übernehmen nun die kantonalen Behörden und ihre Koordinationsorgane viele dieser Aufgaben.

Trotzdem − es dauert bis in die 1950er-Jahre, bis genehmigte Ausbildungs- und Prüfungsreglemente für 98 Prozent der Ausbildungsverhältnisse bestehen. Auch die Entwicklung von Normallehrplänen für die Berufsschulen verzögert sich bis weit in die 1940er-Jahre hinein.

Mehr zum Vollzug und zur Finanzierung in Kapitel 10

Berufliche Grundbildung als einer von mehreren Qualifizierungswegen

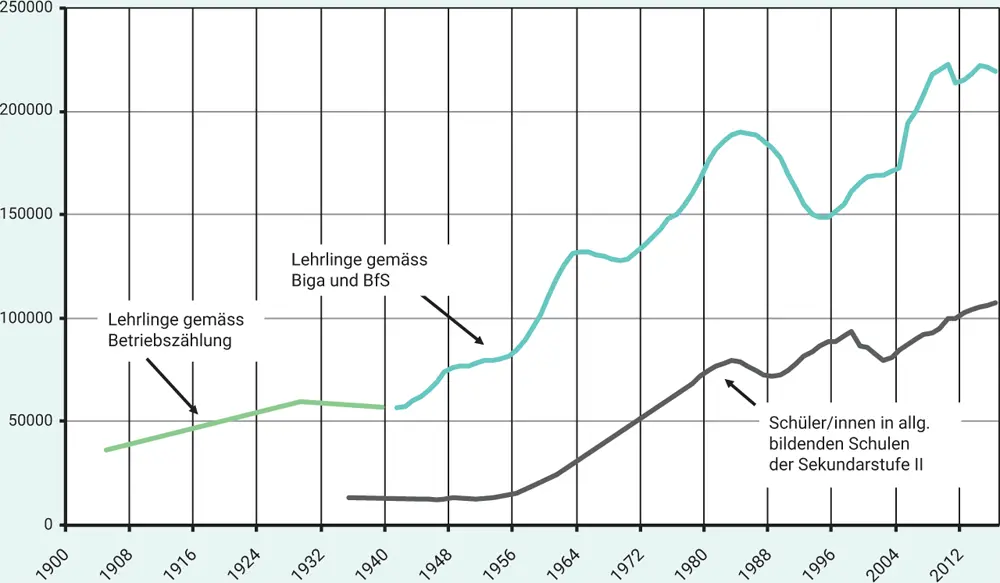

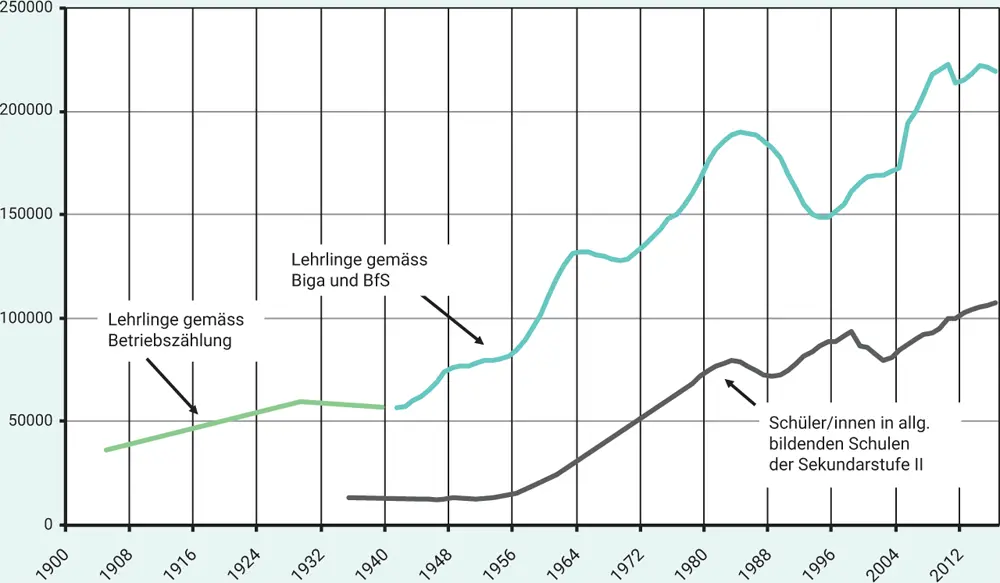

Hat sich die Zahl der Lehrverhältnisse seit 1933 nur wenig entwickelt, so beginnt sie ab 1942 zu steigen und verdoppelt sich innert 20 Jahren siehe Grafik 1. Von den rund 350 000 Jugendlichen zwischen 15 und 19 Jahren besuchen 1935 57 000 eine Berufslehre, 15 300 eine der sechs Jahre dauernden Oberen Mittelschulen (Gymnasien) oder ein Lehrerseminar und 11 000 eine «berufliche Bildungsanstalt» (Handelsschule, Technikum, gewerbl. Fachschule). Knapp 2 000 erwerben eine Maturität (2,8 Prozent des Jahrgangs), 18 000 (26 Prozent) schliessen die Berufslehre erfolgreich ab und schätzungsweise 3 500 eine berufliche Vollzeitschule (5 Prozent). Zwei Drittel aller Jugendlichen treten somit ohne erfolgreich absolvierte Ausbildung ins Erwerbsleben über. (Stat. JB 1936, Betriebszählung, eigene Berechnungen)[1]

Grafik 1 Lernende in Berufslehren und in Mittelschulen (Quellen: BfS, BIGA)

Diese Zahlen zeigen: Die Berufslehre ist keineswegs der einzige Weg, sich für die Erwerbstätigkeit zu qualifizieren. Viel üblicher − vor allem in Landwirtschaft, Industrie und Hausdienst − ist die informelle Einführung in die aktuell anfallende Arbeit, als «Anlernung» bezeichnet. Das neue Gesetz enthält deshalb auch eine Bestimmung, wonach Angelernte sich zur Lehrabschlussprüfung melden können, ohne eine Berufslehre besucht zu haben, vgl. hier.

Die Berufsschulen entwickeln sich

Nachdem der Bund 1884 mit der Subventionierung der gewerblichen, kaufmännischen, land- und hauswirtschaftlichen Fortbildungsschulen beginnt, wächst ihre Zahl massiv. Zeitweise wurde an über 600 Orten landwirtschaftliche Berufsbildung betrieben, an über 1000 Hauswirtschaft vermittelt. Mit dem Ziel, berufsreine Klassen bilden zu können, sind die Behörden im ganzen 20. Jh. bestrebt, die vielen Schulen zu grösseren Einheiten zusammenzulegen. Die Zahl der gewerblich-industriellen Berufsschulen sinkt deshalb von 1930 bis 2000 von rund 360 auf 130, die kaufmännischen innert sechzig Jahren von 200 auf 60. (BdBR, BfS, eigene Berechnungen)

Читать дальше